Моя любовь к древним грекам всё еще теплится, и я была очень рада постоять на той земле, побродить по их улицам, где они просуществовали больше 1000 лет. Это единственное место их обитания на территории России.

Чтобы не не отвлекаться вам на Википедию, я основные моменты в своих описаниях оттуда использую. История Херсонеса очень интересна, не ознакомившись с ней, непонятно, откуда такое нагромождение артефактов разных времен.

Херсоне́с Таври́ческий, или просто Херсоне́с, в византийское время — Херсо́н, в генуэзский период — Сарсона, в летописях Древней Руси — Корсу́нь — полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма в V-VI вв до н.э.

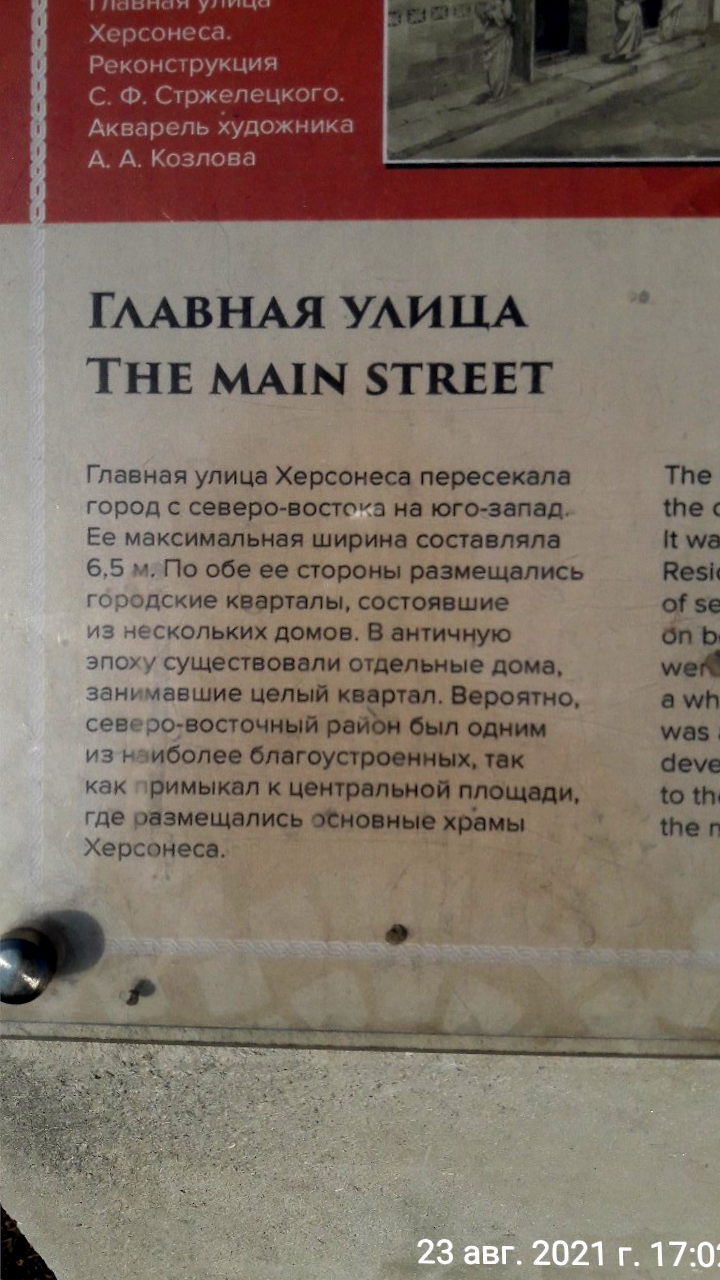

Первоначально город занимал восточную часть Гераклейского полуострова, примыкавшую к Карантинной бухте. В дальнейшем его территория увеличилась почти в два раза в сторону Песочной бухты. Главной достопримечательностью является возникшая в эллинистическое время Гипподамова система — разделение города на приблизительно равные прямоугольные участки, образующие улицы, пересекающиеся под прямым углом.

Город представлял собой типичную элинистическую полис-крепость и хору (территорию для занятия сельским хозяйством).За счёт обширной территории хоры — территория Херсонеса совпадает или даже ПРЕВЫШАЕТ (!) территорию застройки жилых районов современного города Севастополя. Оказавшись там, я никак не ожидала, что территория для осмотра столь велика, и очень жалела, что времени, уделенного для осмотра, было слишком мало. Вот некоторые панорамные снимки .

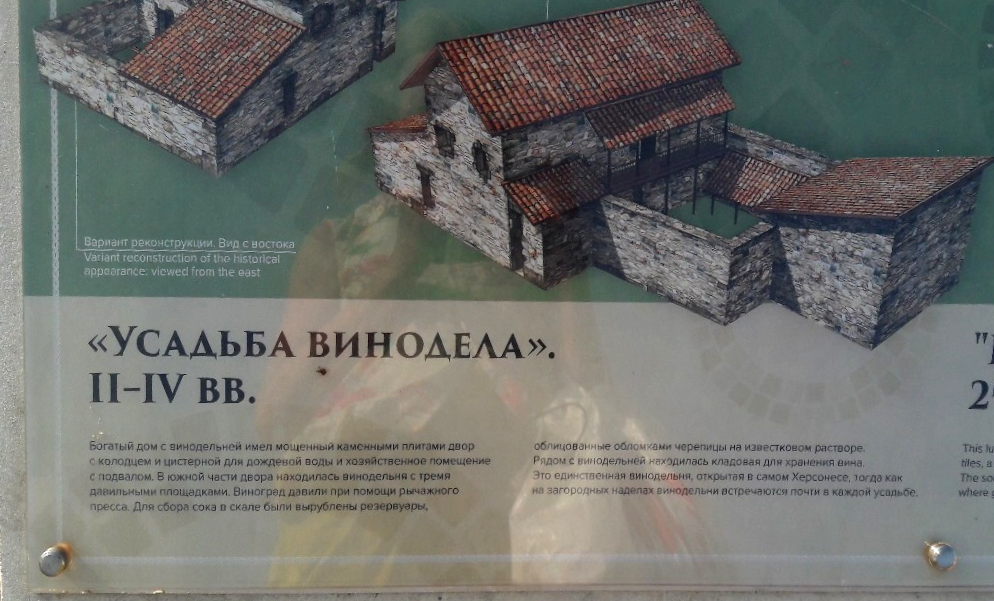

Весь Гераклейский полуостров поделён на ровную сетку из наделов гражданам. Несколько наделов контролировались одной усадьбой хоры. Развалины таких усадеб до сих пор частично сохранились, например, усадьба винодела .

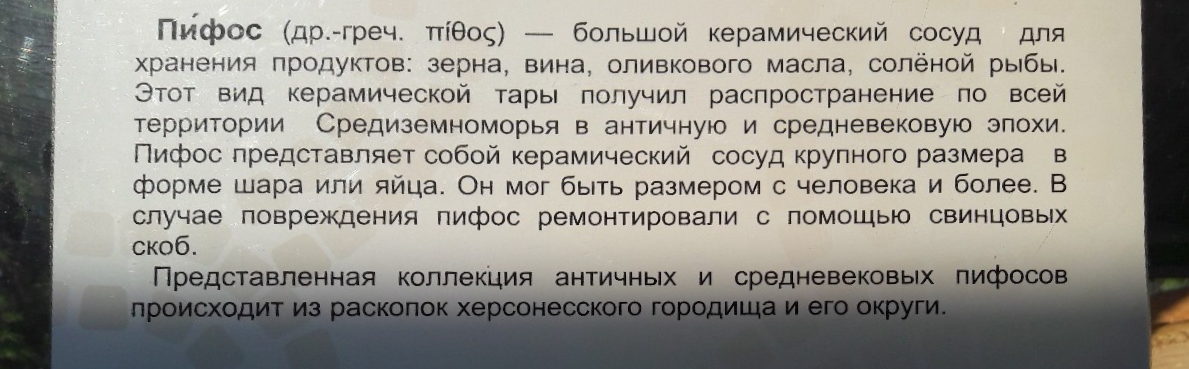

Между наделами, или клерами, были разбиты дороги. Главная улица. Выращивались, главным образом, виноград и злаковые. Следы подпорных виноградных стенок до сих пор хорошо различимы на территории Гераклейского полуострова. Можно долго рассматривать сохранившиеся сосуды разных форм и размеров.

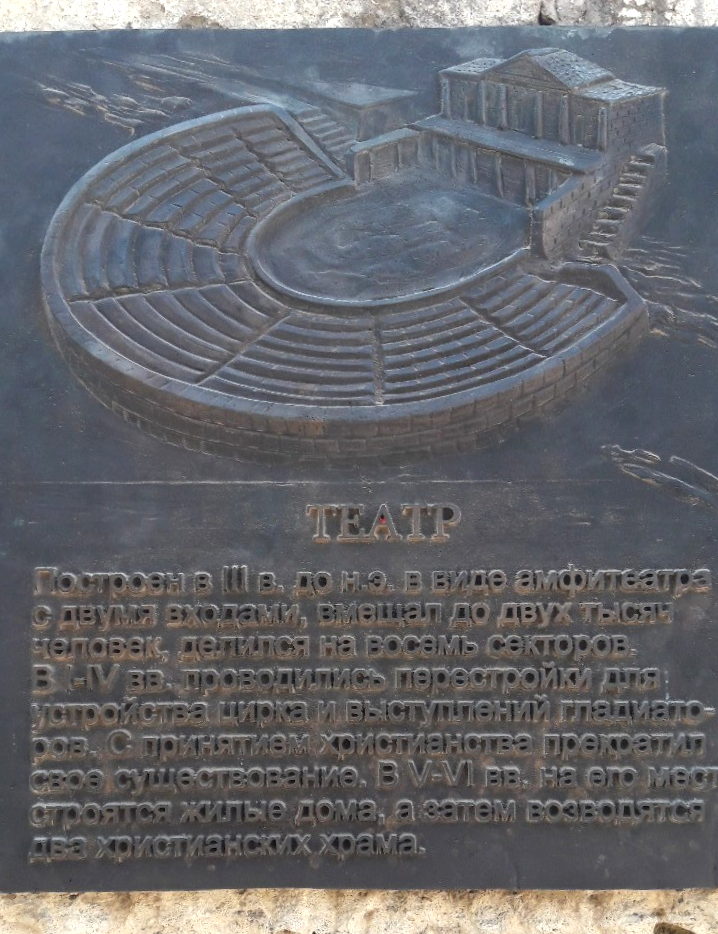

В городе имелся свой календарь и свой театр. Главным празднеством были Партении.

Памятником центрального района является одна из главных площадей — агора, на которой сейчас располагаются Владимирский собор и теменос (участок для поклонения богам)

Все годы существования государства Херсонесу приходилось вести войны. Во II веке до н. э. шла кровопролитная, длительная война со скифами. Некоторое время город находился в зависимости от Боспорского государства. В дальнейшем римские императоры то подчиняли город своим союзникам — боспорским царям, то предоставляли ему «свободу», когда необходимо было сдержать амбиции боспорских монархов. В первых веках нашей эры в Херсонесе утверждается олигархическая республика, власть в которой принадлежала незначительному кругу влиятельных, знатных и послушных Риму лиц. В 60-е годы I века римляне организовали крупную военную экспедицию в Таврику, чтобы дать отпор скифам, вновь угрожавшим городу. После разгрома скифов войсками трибуна Плавтия Сильвана, Херсонес становится форпостом римских войск в Северном Причерноморье.

Уже в I веке в Херсонесе появляются первые последователи христианства. С утверждением христианства как государственной религии в империи безжалостно разрушаются памятники античного искусства, театры, храмы, их заменяют христианские церкви и часовни. В составе Римской державы в IV—V веках город ведёт изнурительную борьбу за выживание, сдерживая сильнейший натиск варваров, среди которых особой свирепостью отличались гунны. Херсонес, защищённый мощными оборонительными стенами, продолжает жить ещё тысячелетие.

В V веке Херсонес вошёл в состав Византийской империи, а в IX веке стал одной из её военно-административных областей — фемой. К этому времени изменился не только внешний облик средневекового города, но и его имя: византийцы называли его Херсоном, славяне — Корсунем.

Вплоть до XIII века он был форпостом Византии в Крыму. В это полутысячелетие своей истории Херсонес оказывался в перекрестии военно-политических интересов Хазарского каганата, Киевской Руси, печенегов и половцев, но врагу лишь однажды удалось вступить в городские пределы.

В 988 году киевский князь Владимир после нескольких месяцев осады захватил город. Взятие Корсуни позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и жениться на византийской царевне Анне.

Успех в 1204 году 4-го крестового похода привёл к развалу Византийской империи на ряд мелких государств и резкой активизации мусульманских и кочевых народов. Всё это имело самые печальные последствия для Херсонеса. В первой половине XIII века хозяевами южного Причерноморья стали турки-сельджуки.

В 1223 году свой первый набег на Крым совершили монгольские орды Чингисхана. В 1299 году южную и юго-западную Таврику разорила орда татарского хана Ногая. Не смог устоять и Херсонес.

Во второй половине XIII века главные торговые пути переместились в восточную часть Таврики, где генуэзцы основали свои торговые фактории Кафу (современная Феодосия), Солдайю (современный Судак), а вблизи Херсона возникает Чембало (современная Балаклава).

В середине XIV века контроль над городом осуществляли генуэзцы, но вернуть ему былое могущество не удалось. В 1363 году Великий князь Литовский Ольгерд разбил крымскотатарское войско близ устья Днепра, вторгся в Крым, опустошил Херсонес и захватил здесь все ценные церковные предметы. Преемник его Витовт в 1397 году пошёл на Крым, дошёл до Кафы и снова разрушил Херсонес.

Не следует думать, что в XIII—XIV веках херсониты смиренно наблюдали угасание жизни родного города. Напротив, ремонтировались городские стены и башни, в храмах совершалась служба, мостились улицы, работали мастерские, не пустовали постоялые дворы. Жилые дома украшались орнаментальной резьбой, росписью, фигурными карнизами. Но в 1399 году темник Едигей предаёт город огню и мечу. После этого сокрушительного удара Херсонесу подняться было не суждено.

Херсонес в первую очередь был торговым городом, который исчез, потому что не выдержал конкуренции с генуэзскими колониями: Кафой, Чембало и другими, забравшими в свои руки торговлю в бассейне Чёрного моря. Учитывая нравы генуэзских купцов, можно представить, что не все методы борьбы с Херсонесом были честными.

В первой половине XV века ещё теплилась жизнь небольшого рыбацкого посёлка, но вскоре население покинуло и его.

Первые раскопки с научными целями на месте погибшего Херсонеса по распоряжению главного командира Черноморского флота и портов А. С. Грейга были проведены в 1827 году. Наиболее систематические раскопки начались в конце 1880-х. B 1958 году усилиями уральских византинистов и антиковедов была создана Крымская экспедиция Уральского государственного университета, которая на протяжении почти полувека вела археологические раскопки в Херсонесе. Раскопки продолжаются.

Раскопано много христианских базилик, которые появляются с воцарением христианства, и называются они по году их обнаружения. Сохранились мозаики.

Панорамные снимки

|

|

|

|

Вид на башню Зенона — это крепостная башня Херсонеса, построенная во II веке до н. э. древними греками в войне со скифами. Восстановлена в V веке н. э. византийским императором Флавием Зеноном, в честь которого и получила своё название. Название башни условное и дано ей в честь византийского императора Зенона Исаврийца, выделившего деньги на ремонт башни, по надписи, найденной на плите из белого мрамора, вмурованной в основание башни. Башня Зенона прикрывала подход к Херсонесу Таврическому с южной напольной стороны и имела важное значение в системе обороны. Это была самая мощная башня на юго-восточном фланге обороны. Высота башни составляет 9 метров, её диаметр более 23 метров. |  |

|

|

|

Будучи демократическим полисом, Херсонес принимал активное участие в общегреческих праздниках, спортивных состязаниях, вёл активную внешнюю политику. Верховной покровительницей города считалась Дева. В IV—III веках до н. э. Херсонес выпускает массовые серии серебряных монет, успешно конкурировавших с другими валютами черноморского региона.

В III веке до н. э. в Херсонесе жил историк Сириск, описавший историю города и его взаимоотношения с Боспором и другими городами Причерноморья. Упоминание об этом историке сохранил памятный декрет, датирующийся второй половиной III века до н. э. В городе имелся свой календарь. Главным празднеством были Партении. |

|

|

|

|

| Сам Херсонесский театр был построен на рубеже III и IV веков, он вмещал около 3000 зрителей. Здесь устраивались представления, народные собрания и празднества. В период римского владычества театр также служил ареной для боёв гладиаторов. Когда христианство становится официальной религией Римской империи спектакли были запрещены. Театр пришёл в запустение и на его руинах были возведены два христианских храма. Один, размещавшийся на орхестре, был разобран при реставрации. Второй — большой крестообразный храм, который получил название «Храм с ковчегом» — сохранили. Это единственный античный театр, найденный на территории СНГ. «Храм с ковчегом» хорошо сохранился, археологи раскопали дьяконник и жертвенник, пристроенные к алтарной апсиде. Здесь же был высечен из цельной каменной глыбы бассейн, украшенный рельефным изображением креста и кипариса. На дне бассейна сделали отверстие, через которое вода уходила в колодец. Храм погиб от пожара в XIII–XIV веке. |  |

|

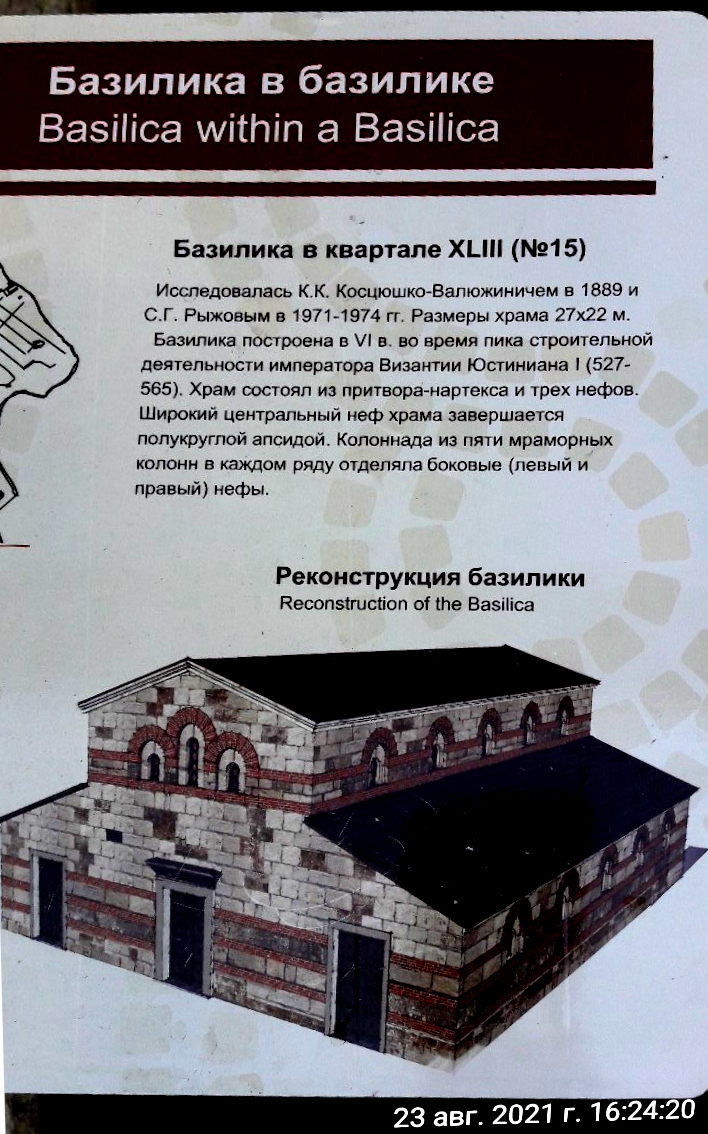

| Своё название храм получил из-за того, что на одном месте было построено два храма — второй строился на руинах первого из его обломков.

Первый храм («большая базилика») был построен в VI веке, приблизительно во время правления византийского императора Юстиниана I. Базилика была трёхнефная. Пол базилики был полностью укрыт мозаикой. Колонны храма были изготовлены из мрамора и весили около 350 килограммов. На них были резные кресты. Большая базилика была разрушена. В X веке на развалинах старой базилики построили новую «малую базилику». Новый храм был сделан из обломков первого храма. Он стал меньше размером и был расположен на месте центрального нефа. Престол в новом храме сложили из колонн старого храма. При строительстве разрушилась часть мозаичных полов. В XII—XIII веках к храму с севера были пристроены складские и торговые помещения, а также крытая галерея. С юга была пристроена часовня, в нижнем этаже которой располагалась усыпальница. В XIV веке храм разрушился из-за пожара и больше не восстанавливался. Археологи при раскопках храма установили престол и колонны на положенные им места. При создании музея-заповедника «Херсонес Таврический» в базилике сохранялись мозаики на изначальных местах, однако в дальнейшем большую их часть убрали в музейные помещения. 9 мая 2007 года вандалы опрокинули колонны «базилики в базилике», некоторые колонны раскололись, был повреждён мозаичный пол. |

|

Базилика 1861

|

|

Базилика 1935

|

|

|

|

|

|

Колокол

| Табличка на колоколе гласит:

Колокол отлит в Таганроге в 1778 г. из турецких пушек, взятых в качестве трофея. На нём изображены покровители моряков — св. Николай и св. Фока. После Крымской войны был вывезен в Париж, где находился до 1913 г. Во время непогоды использовался как сигнальный колокол. В 1803 году по указу императора Александра I колокол был отправлен в Севастополь и предназначался для строящейся церкви Святого Николая. После Крымской войны 1853—1856 гг. союзные войска Англии и Франции вывезли колокол из Севастополя в числе трофеев. Возвращение колокола состоялось 23 ноября 1913 года при большом стечении народа и сопровождалось торжественным Крестным ходом. Не все исследователи согласны с романтической историей происхождения колокола. Согласно архивным данным, он был отлит примерно в 1890 году, незадолго перед завершением строительства собора. Своё место на берегу моря он занял в 1925 году, когда монастырские здания и собор превратились в служебные и выставочные помещения созданного в том же году музея, а колокол был превращён в звуковой маяк. После Великой Отечественной войны, когда гражданские суда начали массово оснащать радиолокаторами, маячные обязанности с Херсонесского колокола были сняты, и он превратился в ещё один памятник истории города Севастополя. Херсонесский колокол снимался в эпизоде фильма «Приключения Буратино» (момент прибытия главных героев на Поле чудес страны Дураков). |

|

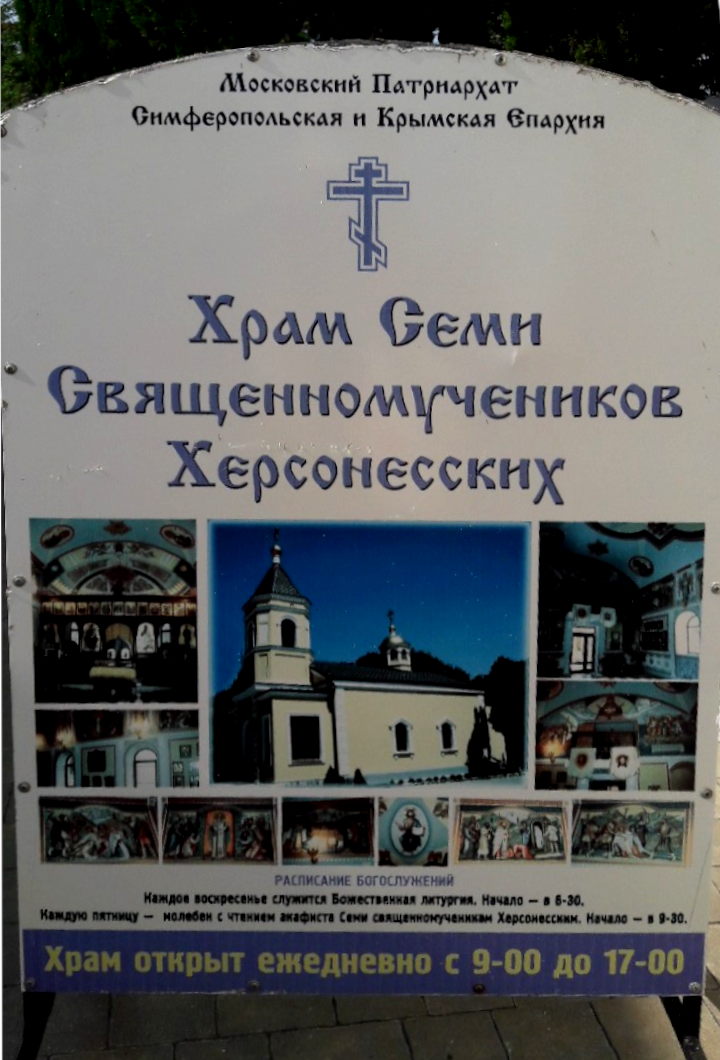

Храм Семи Священномучеников Херсонесских Родоначальником христианства в Крыму был Андрей Первозванный. С течением времени молву о православии несли семь священномучеников: Капитон, Ефрем, Елпидий, Агафодор, Еферий, Василий, Евгений, за что «расплатились» страдальческой кончиной в IV веке нашей эры. В память о мучениках в 50-х годах XIX века возвели Храм Семи священномучеников (примерно через 11 лет после — возведен Свято-Владимирский собор). Фактически, храм являлся дебютным зданием архитектурного комплекса Владимирского мужского монастыря. Во время Крымской войны 1854-55 гг. храм и все постройки монастыря были разрушены, здесь располагались батарея и пороховые склады французов. После ухода союзных войск монастырь возобновил свою жизнь. В 1857 г. была освящена восстановленная деревянная церковь.

В апреле 1881 года на этом месте освятили каменную церковь Семи священномучеников Херсонесских. Во время обороны Севастополя в период 2-й мировой войны в храме располагался склад военной амуниции, отсюда уходили на передовую новобранцы. В последующие годы храм неоднократно перестраивался, использовался как зал Херсонесского музея. В настоящее время храм передан в постоянное пользование Православной Церкви.

|

|

|

Владимирский собор По преданию и историческим свидетельствам, крещение Великого князя Владимира Святославича в 987 (или 988) году могло быть в городе Херсонесе (Корсуни). В «Повести временных лет» Нестор Летописец упоминает про городскую соборную церковь: «посреди града, где собираются корсунцы на торг», которая, как предполагают некоторые историки, могла быть наиболее вероятным местом судьбоносного для Руси события.

Впервые идея увековечивания места Крещения равноапостольного князя Владимира была высказана в 1825 году и принадлежала главнокомандующему Черноморским флотом и портов вице-адмиралу А. Грейгу.

В 1827 году начались археологические раскопки под руководством флотского чиновника К. Крузе, которые обнаружили руины древних христианских храмов, и среди них — остатки крестоподобной в плане церкви в центре главной площади города. В начале 30-х годов XIX века историки Ф. Дюбуа де Монпере и Н. Н. Мурзакевич предположили, что великий князь принял крещение именно в этой базилике.

В 1850 году, по ходатайству архиепископа Херсонского и Таврического, здесь был основан Херсонесский Князь-Владимирский мужской монастырь.

Монастырские сооружения сильно острадали в ходе обороны Севастополя (1854—1855)[2]. В апреле 1857 года был освящён деревянный храм во имя Семи священномучеников Херсонесских, построенный иждивением севастопольского купца.

23 августа 1861 года состоялась торжественная закладка собора, совершённая в присутствии Александра II и Марии Александровны.

Автором проекта Владимирского собора в Херсонесе был академик архитектуры Давид Гримм. Собор возведён в неовизантийском стиле. Его строительство велось за счёт пожертвований и длилось 30 лет, с 1861 года до 1892 года. Работы по убранству храма начались в преддверии празднования 900-летия Крещения Руси (1888). Окончательное оформление интерьера храма было завершено только в 1894 году.

Росписи и иконы для центрального иконостаса Херсонесского собора исполнил академик живописи Алексей Корзухин. Кроме того в интерьере храма были использованы исполненные в 50-е годы XIX века живописные произведения академика Т. А. Нефф и художника Ф. Н. Рисса, иконы мастеров Н. А. Майкова и Евграфa Сорокина. Мраморные работы (иконостас Верхнего храма, мозаичный пол собора, мраморная балюстрада вдоль солеи и т. д.) были исполнены итальянскими мастерами Й. Сеппи и братьями Баскарини.

В 1924 году Херсонесский монастырь был закрыт, Владимирский собор передан музею.

Во время Великой Отечественной войны Владимирский собор дважды был поврежден. Во время осады города в купол собора попал крупнокалиберный снаряд. В период оккупации в черте собора немцы складировали те экспонаты музея, которые планировали вывезти с территории Херсонеса Таврического, однако осуществить запланированное захватчикам не удалось, так как 9 мая 1944 года г. Севастополь был освобождён. Тем не менее, перед отступлением немцы взорвали здание Свято-Владимирского Собора, сохранилось лишь 2/3 строения.

С 2002 года во Владимирском соборе была воссоздана роспись художниками из Киева, Санкт-Петербурга и Крыма, которые восстановили утраченную живопись академиков А. И. Корзухина, Т. А. Неффа, монументальные композиции.

Освящение главного алтаря воссозданного собора состоялось 3 апреля 2004 года

|

|

|

Колокола Владимирского собора. Реставрируются. |

|

|

|