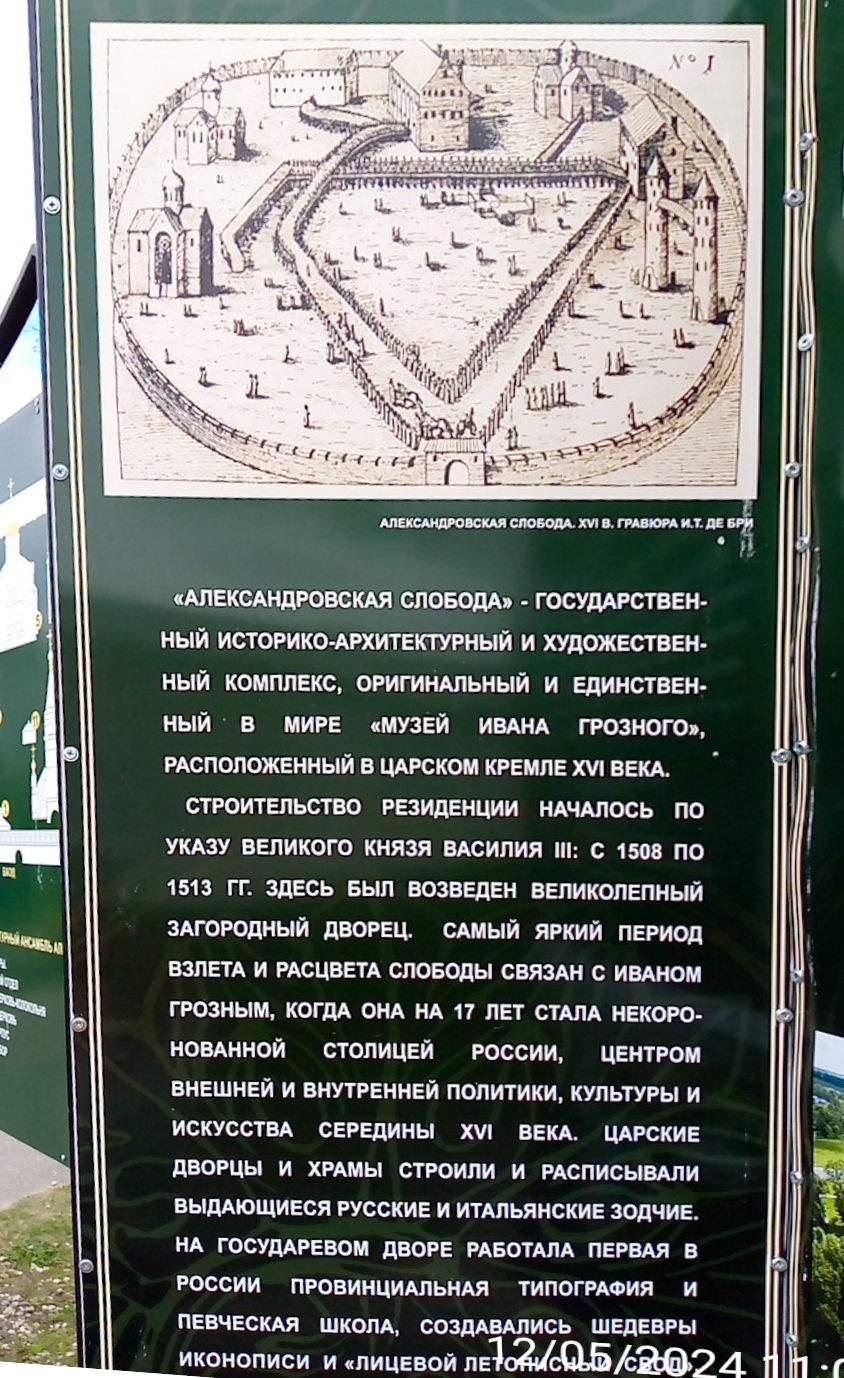

В начале XVI века московский князь Василий III повелел отстроить здесь великокняжескую вотчину, и к 1513 г. русскими и иностранными зодчими был возведен "европеизированный" дворец из белого камня и красного кирпича (не сохранился). Первый русский царь Иван IV (Грозный) возвеличил эту вотчину до столичного "града". В это время Россия стала крупнейшим европейским государством. Впоследствии слобода осталась дворцовым селом династии Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич посещали ее неоднократно. 17-летний Петр I проводил здесь "экзерциции" со своими "потешными" полками. Последние годы своей жизни здесь провела сестра Петра, царевна Марфа. После восшествия на престол Анны Иоанновны вотчина стала местом негласной ссылки Елизаветы Петровны до ее воцарения. Побывал здесь и Александр I.

В XX веке Александров получил известность и как «столица 101-го километра», где вынуждены были жить общественные деятели, ставшие жертвами сталинских репрессий. Среди них венгерский писатель Йожеф Лендел, художник Виктор Тоот, переводчик Борис Лейтин, архитектор и археолог Пётр Барановский, физикохимик Лев Полак. Пётру Барановскому принадлежит идея "музея-заповедника на воздухе".

Обзорная экскурсия по городу. Остановились на смотровой площадке, где памятник Ивану IV, и откуда открывается вид на историческую часть города.

|

|

|

|

Город, выросший из Александровской слободы, нередко становился пристанищем для российских государей. Здесь Иван Грозный провел 17 лет, фактически сделав ее столицей страны. Oпасаясь взбунтовавшихся стрельцов, сюда бежал Пётр Первый. В Александровской слободе жила и будущая императрица Елизавета Петровна, сосланная Анной Иоанновной.

|

Самая главная достопримечательность города – Александровский Кремль. Сейчас здесь женский монастырь, о чем свидетельствует доска на входных воротах. |

|

На входе - стенд с планом монастыря для туристов и кратким описанием объектов, что очень приятно.

|

|

Cтены бывшего кремля с надвратной церковью.

|

|

|

|

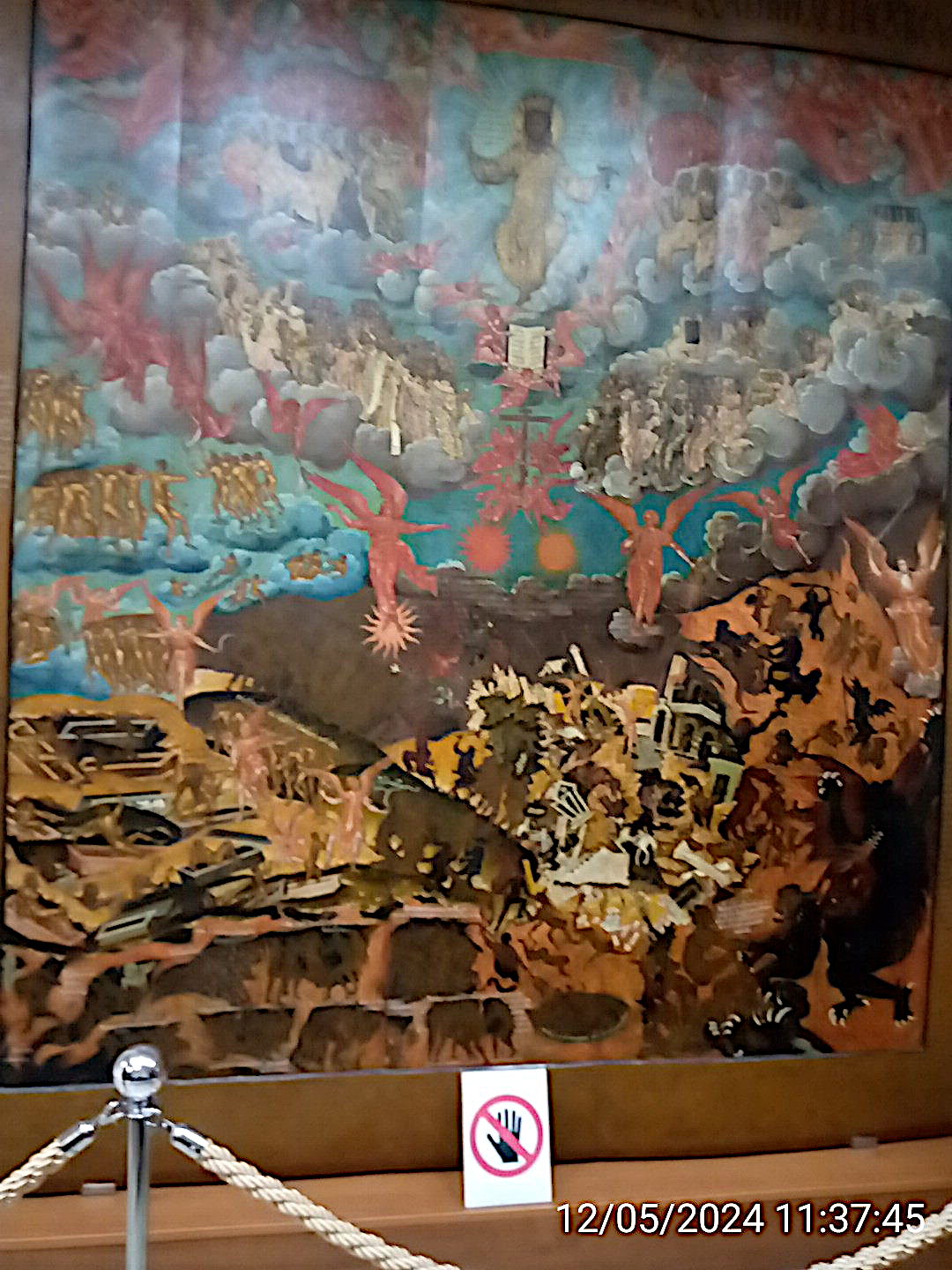

Троицкий собор

Построен в 1513 г по указу Василия III. Собор был выстроен из белого камня, перемежающегося с кирпичом. Вопрос датировки строительства каменного собора является дискуссионным.

Внутрь рассмотреть иконостас не пускают, т.к. "нет благославления", вошли только во входной вестибюль. Снимок фрагмента фасада сделан с галереи Распятской церкви-колокольни куда можно подняться за доп.плату, по очень узкой и крутой лестнице, соханившейся с времени её создания, но невысоко, на уровень открытой галереи.

|  |

|  |

|  |  |

Иван Грозный в 1570 году приказал снять двери с южного придела Софийского собора в разграбленном Новгороде и перенести их в собор Александровской слободы. Эти (южные) двери являются наиболее ценным художественным произведением собора. Они были установлены в 1336 году по велению новгородского архиепископа Василия. Двустворчатые дубовые двери покрыты медью и расписаны огневым золочением. На каждой сворке по 2 картины на библейскую тематику в 7 рядов. Поскольку дверной проём Покровского собора был уже Софийского, створки пришлось перемонтировать, уничтожив ряд из 3 изображений. Позднее в изображения ещё несколько раз вносились изменения. Западные двери собора также были сняты Иваном Грозным с другого храма, в Твери.

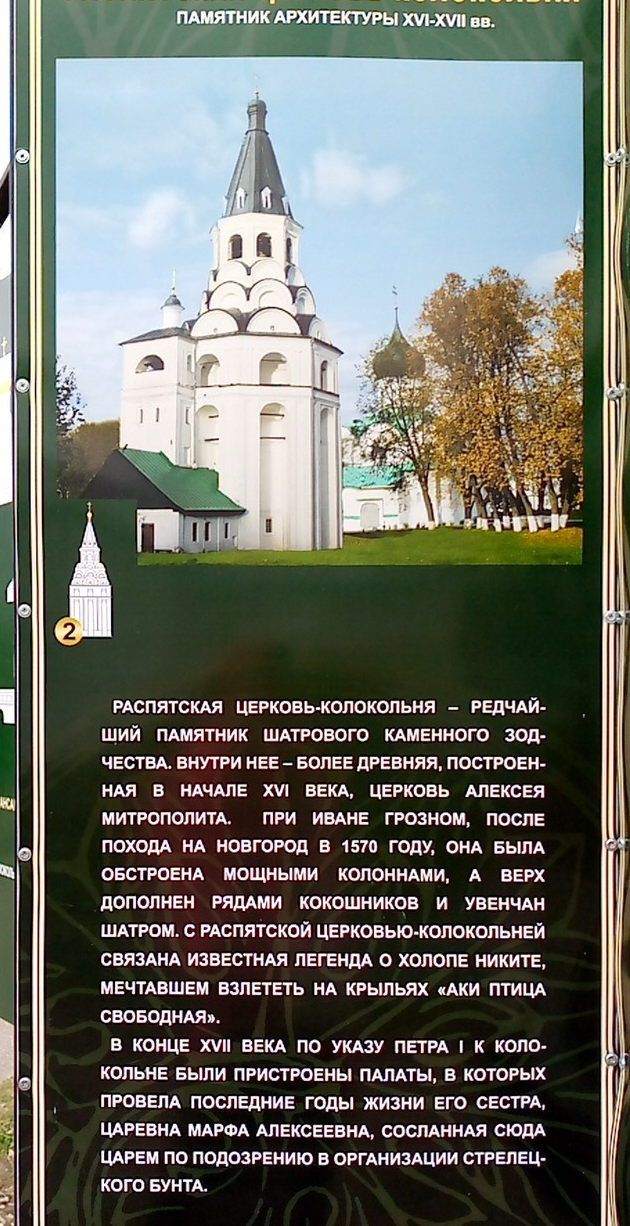

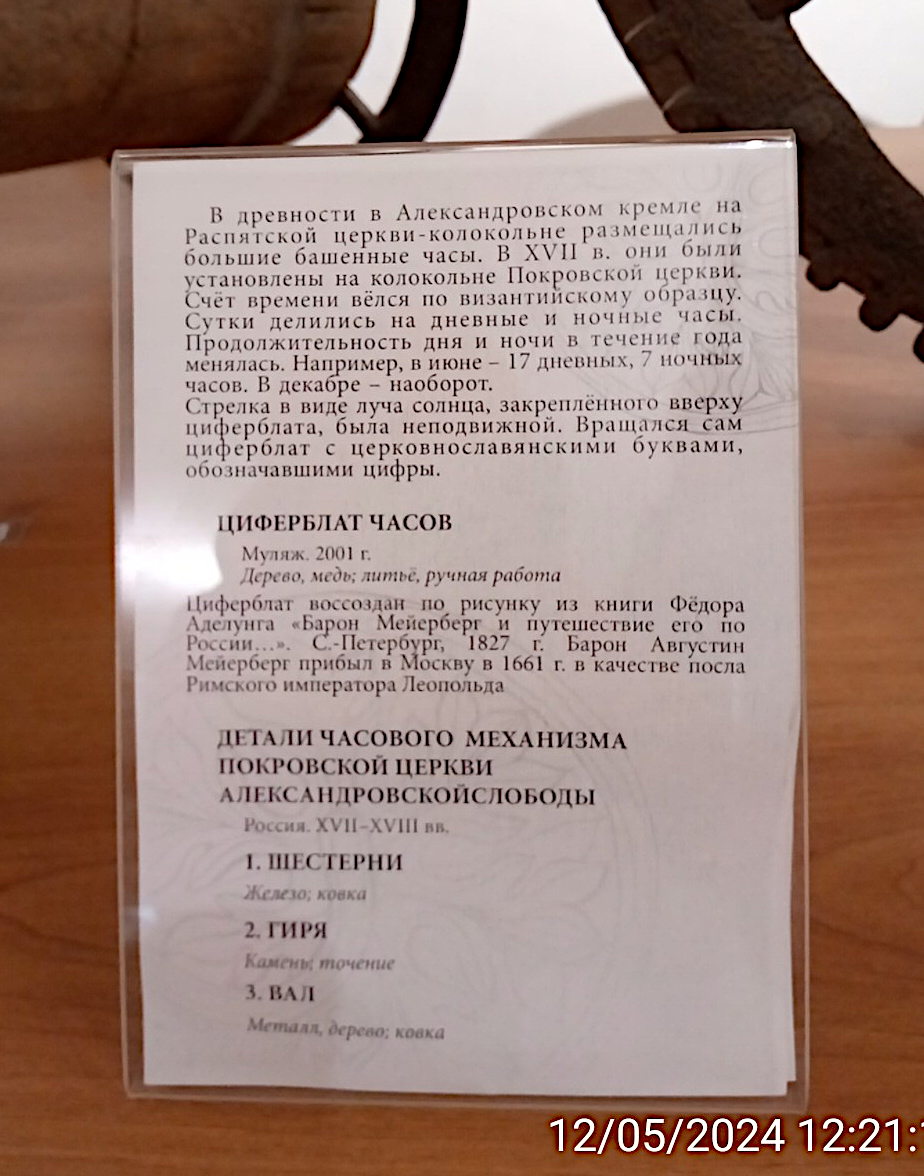

Распятская церковь-колокольня

Рядом с собором, как бы в противовес его приземистому, широкому силуэту, возвышается стройная Распятская церковь-колокольня с шатровым завершением. Она была построена в начале XVI века и первоначально представляла собой восьмигранный трехъярусный столп, богато и нарядно украшенный. Церковь «иже под колоколы» была выстроена с явным влиянием итальянской архитектуры, и, вероятно, примерно в одно время с собором. Во времена Ивана Грозного (скорее всего, в 1570-х годах) церковь была капитально перестроена и превращена в высокую башню высотой 56 метров с ярусом звона и площадкой для дозорных. Колокольню увенчал высокий шатер, основание которого опирается на несколько ярусов кокошников – так называемое «огненное» завершение объема. Эта колокольня стала первой на Руси, которую украсил шатровый верх; впоследствии такие завершения распространились по всей Руси, став практически самыми популярными в храмовой архитектуре. Храм освятили в честь Святого Распятия.

Колокольню окружают две галереи – открытая и закрытая. Нижняя, открытая галерея идет вокруг второго яруса колокольни; внутри же яруса с кокошниками проведена вторая, закрытая; ее освещают маленькие круглые оконца, проделанные в кокошниках.

В конце XVII века с юга сделана одноэтажная пристройка с кельями для постриженной в монахини царевны Марфы (жила в монастыре в 1698—1707 гг.) (Марфины палаты), их занимала царевна Марфа, сестра Петра I, сосланная им сюда в 1698 г.

Колокольня известна также печальной легендой о Никите, холопе боярского сына Лупатова, который, мечтая научиться летать «аки птица», сделал крылья и смог, спрыгнув с колокольни, перелететь крепостную стену. За это Иван Грозный повелел его казнить. В указе об этом было сказано так: «Человек – не птица – крыльев не имать, а коли кто выдумку бесовскую к рукам приставит противу естества творит».

|  |

|  |  |

Распятская церковь-колокольня

Марфины палаты

Царевна Марфа, сестра Петра I, обвиненная царствующим братом в пособничестве царевне Софье, стала "заточеницей" Успенского монастыря в Александровской слободе. Для нее к Распятской церкви были пристроены специальные отдельные палаты, где в 1707 г она и закончила свой путь.

|  |

|  |

|  |  |

|

|

|

Трапезная палата и подвалы-ледники

|  |

|  |

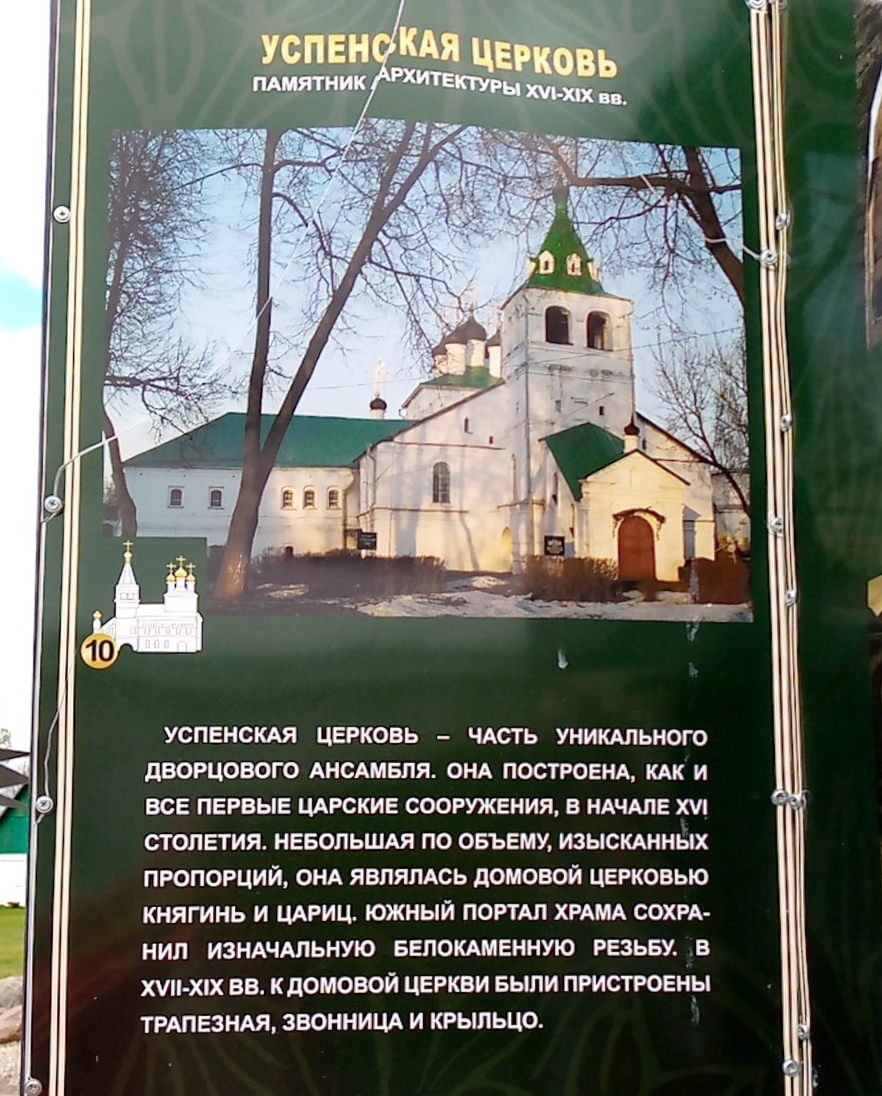

Успенская церковь

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |

| Очень интересная картина "Покаяние" - Иван Грозный в конце жизни замаливающий свои грехи в Успенском соборе Кремля, в том числе просил прощения за невинно убиенных из опальных списков. Не нашла описания, чтобы уточнить эту информацию. |

|

|

|

|  |  |

|

|  |

Келейный корпус

|

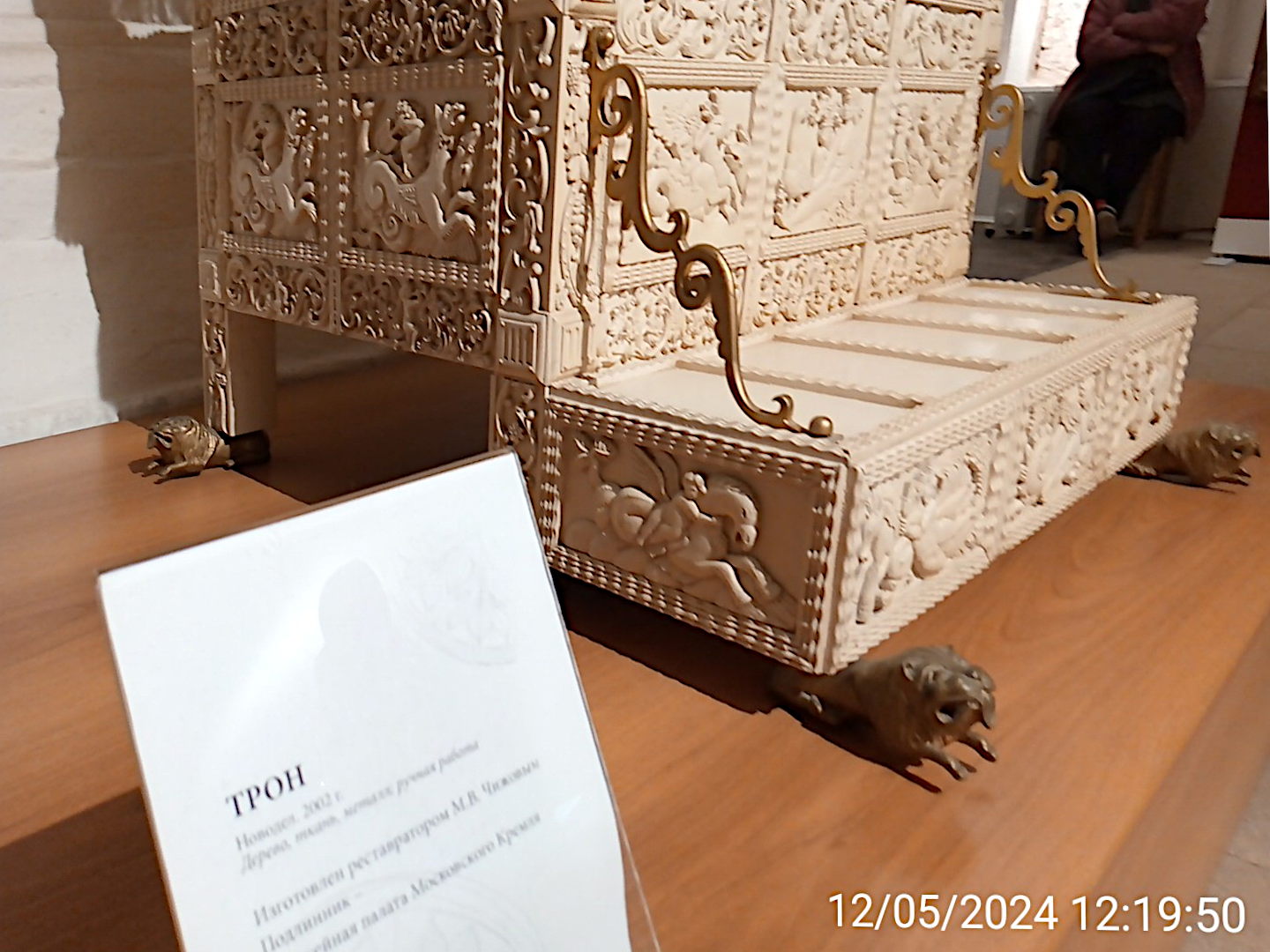

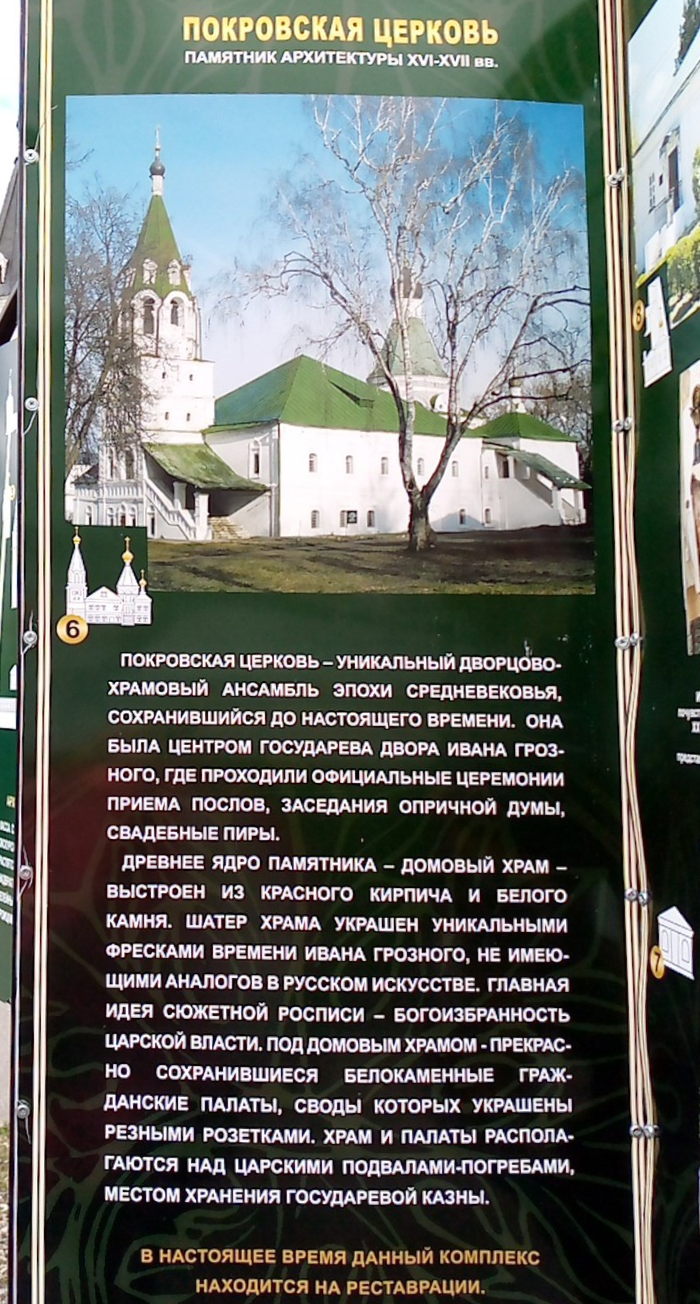

Покровская церковь

|

Место дворца Ивана IV

| Место дворца Ивана IV. Cейчас это административный корпус |  |

Иван Грозный. Личность, безусловно , неординарная. Жители этого города относятся к нему весьма трепетно и благолепно. Понятно, город сущенствует только благодаря ему. Наш питерский экскурсовод нас даже предупредил, чтобы мы не выражали своего к нему отношения. Да, благодаря ему Россия стала крупнейшим европейским государством, увеличив свою территорию почти вдвойне. Умный и властный, жестокий и хитрый, заставил иноземцев уважать себя, а значит и Россию.

Иван - один из лучших московских ораторов и писателей, писал музыку. Но неуравновешенность, нервозность, подозрительность , склонность к восприятию плохого более, чем хорошего, но при этом безотчетная привязчивость лишали его устойчивости и способности размышлять.

Для России время правления Ивана Грозного осталось одной из самых мрачных полос её истории. Разгром реформационного движения, бесчинства опричнины, «новгородский погром» — вот некоторые вехи кровавого пути Грозного. Впрочем, будем справедливы. Рядом вехи другого пути — превращение России в огромную державу, включившую земли Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири от Ледовитого океана до Каспийского моря, реформы управления страной, упрочение международного престижа России, расширение торговых и культурных связей со странами Европы и Азии

Внутренняя политика Ивана IV, после полосы неудач в ходе Ливонской войны и в результате стремления самого государя к установлению безраздельной монаршей власти, приобретает террористический характер и во вторую половину царствования отмечена учреждением опричнины (6 лет), массовыми казнями и убийствами, разгромом Новгорода и бесчинствами в других городах (Тверь, Клин, Торжок). Опричнину сопровождали тысячи жертв, и, по мнению многих историков, её результаты, вместе с результатами длительной и неудачной войны, привели государство к социально-политическому кризису

По мнению известного исследователя опричнины А. А. Зимина, «ликвидация обособленности и экономического могущества Новгорода являлось необходимым условием завершения борьбы с политической раздробленностью страны», разгром Новгорода подвёл финальную черту под длительной борьбой за объединение русских земель под властью московского правительствa.

Двинувшись на Новгород осенью 1569 года, опричники устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину, Торжке и других встречных городах. В Тверском Отрочем монастыре в декабре 1569 Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа, отказавшегося благословить поход на Новгород.

Завершилась эта экскурсия подъёмом на колокольню, это было возможно только на нижнюю галерею.

|

|