Литература:

Карельский перешеек

Поселок Песочный

текст с сайта hramserafima.spb.ru

Серафимовская церковь в дачной местности Графская ( в наст. время - поселок Песочный ) была построена летом 1904 года Обществом распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, существовавшим с 1890 года и имевшем целью духовное просвещение теряющего веру русского народа. Председателем Общества был протоиерей Философ Орнатский, ныне прославленный в лике священномучеников. Деревянную церковь построили по проекту гражданского инженера В.В.Сарандинаки на участке, выделенном из имения графиней Ольгой Левашовой.

Строительство церкви началось в апреле 1904 года, и уже к середине июля того же года здание было построено. Возводил церковь военный инженер Иван Тимофеевич Соколов, делая это безвозмездно. Деньги на строительство собирали жители Графской. Самый большой взнос был сделан Василием Евстифеевичем Евстифеевым (почетный член Общества распространения религиозно-нравственного просвещения), которому за помощь в сооружении церкви был пожалован орден Св. Анны III степени. Освящение храма состоялось 18 июля 1904 года накануне первой годовщины прославления преподобного Серафима. Освящал церковь преосвященный Сергий (Страгородский), епископ Ямбургский, будущий патриарх Всея Руси.

С 1904 по 1917 годы в церкви служили: священник Василий Михайлович Никольский, священник Мелетий Алексеевич Щепинский, священник Владимир Иосифович Сейбук, священник Иоанн Колпаков. Служили в церкви и братья Орнатские – священномученик Философ и протоиерей Иоанн, последний с 1923 по 1928 годы был настоятелем церкви. Также неоднократно служил в храме и св. прв. Иоанн Кронштадтский. Последний настоятель – протоиерей Николай Меринов был арестован 6 августа и расстрелян 24 сентября 1937 года на Левашовской пустоши в возрасте 44 лет (реабилитирован посмертно в 1990 году).

После 1937 года церковь была закрыта. В период с 1937 по 1991 годы храм использовался как склад, клуб, пункт проката. Были снесены купола и колокольня. Утварь и иконы разграблены, внутреннее убранство уничтожено. Возрождение началось в начале 1990-х годов. 20 ноября 1990 года была зарегистрирована в органах власти приходская община, и 13 декабря 1990 года указом митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна(Снычева) она была утверждена.

В 1991 году – в год второго обретения святых мощей прп. Серафима Саровского – церковь постепенно возвращается верующим. 2 августа 1991 года священником Александром Григорьевым с собранием верующих совершен первый молебен на улице со стороны алтарной части храма. 13 марта 1992 года храм полностью освобожден, передан приходской общине, и настоятелем назначен протоиерей Владимир Макаревич. С октября 1993 года по настоящее время настоятелем храма служит протоиерей Игорь Филин. Священники храма – протоиерей Михаил Волынин и иерей Сергий Довбенько, диакон – отец Валентин Овчинников. 15 января 1994 года состоялся первый крестный ход по поселку Песочный. При церкви существует детская воскресная школа и молодежный клуб, регулярно совершаются богослужения, ведется просветительская работа. Здание храма в виду своего плачевного состояния требовало капительного ремонта и воссоздания. Постепенно число прихожан умножается и образуется община православных братий и сестер, живущих при храме и ежедневно молящихся о благополучии всех живущих в Песочном.

25 января 2000 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, при церкви учреждено братство и сестричество «Обитель Веры и Милосердия». Сестры милосердия осуществляют диаконическое служение в храме, трудятся в онкологических больницах в пос. Песочный: Научно исследовательский институт Онкологии им. проф. Н. Н. Петрова и Российский научный центр радиологии и хирургических технологий.

В 2006 году восстановление храма было закончено, написан большой пятиярусный иконостас.

Поселок Агалатово

текст с сайта борис-и-глеб.рф и wikimapia.org

Храм святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба п. Агалатово был заложен в 1999 году. С инициативой о строительстве храма выступили воины вертолетного полка, располагавшегося тогда в Агалатово, и участники Санкт-Петербургского Благотворительного фонда «Афганистан». Командир воинской части полковник Н.С. Майданов провел офицерское собрание, затем было собрано около пятисот подписей в поддержку строительства храма. Н.С. Майданов обратился к Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру с прошением о строительстве храма, на что получил благословение Владыки.

Храм построен по проекту известного петербургского архитектора Дмитрия Юрьевича Кожина. Торжественное освящение храма совершил 6 Августа 2001 г. протоерей Игорь Филин (настоятель Серафимовской церкви в пос. Песочный).

Поселок Сосново

Полное название храма -

Храм всех Русских Святых в Сосново. Священный ансамбль Сосновского погоста

. текст с сайта http://sosnovo.cerkov.ru/main-page

Текст приводится без купюр и полностью сохранена орфография. Мной выделены имена и даты

Зимой 1993 года определением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) и старческой молитвой архимандрита Иоанна (Крестьянкина) положено начало строительству храма Всех Русских Святых — основы теперешнего священного ансамбля поселка Сосново (в древности — Ровдуги).

Строитель храма, протоиерей Александр Прокофьев, испросил у местной администрации красивое место под строительство храма в ледниковом, камово-озовом ландшафте, где внутри впадин глубиной до пятнадцати метров текут подземные реки с чистой водой. На вершине самой высокой камы-пригорка установили деревянный крест и с окрестных полей свезли гранитные валуны весом до пяти тонн.

К исходу зимы 1993 года установили точечный фундамент из четырнадцати валунов, а затем положили окладной венец по проекту архитектора Евгения Варакина. К июлю 1994 года был срублен подклет в семь венцов и семь венцов стен. В восточную стену алтаря между седьмым и восьмым венцами вложили ковчежец с мощами преподобного Сергия Радонежского. Затем настелили временные полы и по благословению митрополита Иоанна стали совершать Божественную Литургию.

На праздник святых апостолов Петра и Павла, 12 июля 1994 года, Приозерск посетил Святейший Патриарх Алексий II, призвавший Божие благословение на строительство храма, собственноручно начертав утверждающую подпись на эскизе.

Благословение Святейшего обновило парадигму строительства храма. Архитектор и бригадир плотников Владимир Ромбачев построил с южной стороны строящегося храма Всех Русских Святых часовню святителя Николая Чудотворца для совершения богослужений. Одновременно он разработал окончательный проект основного храма, прообразом которого явилась древняя церковь Святой Троицы Ионо-Климецкого монастыря в Заонежье, построенная в 1712 году.

5 марта 1996 года этот проект был представлен на утверждение Его Высокопреосвященнейшему митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру, благословившему его.

Теперь навершие будущего храма представляло собой крещатую бочку с пятиглавием, центральная главка которого стояла на осьмерике в средокрестии этой бочки. Всего же число глав храма Всех Русских Святых с державами и крестами — двенадцать. Высоты храма — 23 метра.

К 2000 году проект храма был осуществлен. Началось строительство других зданий священного ансамбля.

| Колокольня с шатровым навершием была построена в 2001-2004 годах по проекту Алексея Курочкина (строитель Кирилл Матвеев). Прообразом для нее послужил классический тип колокольни на Русском Севере: осьмерик на четверике. Высота колокольни до вершины креста — 28 метров. К празднику Рождества Христова, 27 декабря 2002 года, на колокольню был поднят благовестный колокол весом 125 пудов (2 тонны). Он был изготовлен братьями Шуваловыми в Романове-Борисоглебске. На колоколе отлиты изображения Казанской и Тихвинской икон Божией Матери, святителя Николая Чудотворца и святых Царственных Мучеников. |

Уникальный интерьер храма Всех Русских Святых создавался с 1998 года. По проекту м. Анны Прокофьевой был установлен иконостас, изготовленный в Греции господином Пантелеимоном Аманитидисом и подаренный господином Илиасом Гицисом. Греческий иконостас был дополнен антаблементом византийской резьбы и дорическими колоннами, выполненными Алексеем Курочкиным.

| Помимо колокольни на территории сосновского ансамбля была построена звонница. Сруб изготовлен в 2002 году строительной компанией «Русь», в 2003 году покрыт шатровой крышей и увенчан маковкой, державой и крестом. Ныне в ней размещены двенадцать колоколов общим весом 1100 кг. Самый большой колокол весит 500 кг. Звонарь храма — Борис Богатов. |  |

Святые врата были срублены по проекту Алексея Курочкина и братьев Ильи и Ивана Надеждиных в 2003-2004 годах.

В 2004 г. с северной стороны храма Всех Русских Святых пристроено Богородичное крылечко с иконой Божией Матери «Живоносный источник» (иконописцы Николай и Наталия Богдановы).

В 2008 году по проекту протоиерея Александра Прокофьева храм был расширен за счет притвора (экзонарфикса), построенного с западной стороны храма и увенчанного крещатой бочкой. Одновременно с южной стороны алтаря была прирублена ризница, увенчанная крестом на державе.

С конца 2002 года все строительные работы производились бригадой плотников под руководством Евгения Гуреева. Ими были срублены святые врата, навершие колокольни, надкладезная часовня, Богородичное крылечко, нарфикс и ризница. Архитектура медных крыш, луковиц и крестов создана руками кровельщиков Сергея Чистякова и Владимира Киселева.

На благоукрашение храма господином Гицисом были пожертвованы греческие паникадила, эпитафия для плащеницы, надпрестольная резная сень, подсвечники, проскинитарии, аналогии и стасидии.

В 2002 году в храме были устроены керамические полы с византийской мозаикой, традиционные для русской деревянной архитектуры. Большинство икон храма, написанных Анной Прокофьевой, выполнено в византийской традиции: иконы иконостаса — Спаситель, Песчанская икона Божией Матери, архангелы Михаил и Гавриил, Царские врата с Благовещением, иконы для плащениц Спасителя и Божией Матери и другие храмовые иконы. Бисерная катапетасма с херувимом, плащаница Божией Матери, хоругви со Спасителем и Божией Матерью были вышиты Ольгой Шардаковой.

С византийским убранством храма гармонично сочетаются песнопения, исполняемые за богослужением, которые также принадлежат византийской традиции (регент хора — София Тутолмина). Псаломщица и катехизатор — Анна Иванова.

На протяжении многих лет храмовая территория благоукрашается цветами и деревьями под руководством Нелли Шарафутдиновой. матушки Анны Прокофьевой и вдохновенными трудами певчей храма Веры Петровой.

Поселок Саперное

текст с сайта http://palomniki.su/countries/ru/g19/sapernoe-lo/hram-konevskoy-ikony-bm.htm

Храмовый комплекс в Саперном широко известен не только в православной среде. Именно там, в середине 1990-х был устроен реабилитационный центр для наркозависимых. Ведение обширного хозяйства и неукоснительное молитвенное правило в храме, освященном в честь Коневской иконы Божией Матери, помогают решившимся избавиться от этого страшного недуга. Почитаемый образ Пресвятой Богородицы, находящийся там, был написан одним из бывших жителей этого центра в благодарность за исцеление.

Храм Коневской иконы Божией Матери в поселке Саперное, Приозерского района, Ленинградской области был заложен по благословению митрополита Иоанна (Снычева) и возведен по проекту архитектора Н. С. Веселова в 1994 году в стиле северного деревянного зодчества. Иконостас резной, расписан по образцу иконостаса Кирилло-Белоезерского монастыря. Освящение состоялось 22 июля 1995 года. Достраивали церковное здание в 1997 году и 1999-2001 годах, после чего храм приобрел настоящий вид.

Под фундаментом вручную выкопан и обустроен придел в честь преподобного Сергия Радонежского, изготовлен мраморный иконостас и выполнена стенная роспись. Этот, так называемый Нижний храм, освящен 17 мая 2003 года. В подвальной церкви находится крестильная чаша в форме бассейна для крещения детей и взрослых погружением под воду.

Начинали строить церковь как центр подворья Коневского монастыря, а сейчас храм относится к Реабилитационному центру "Воскресение" для наркозависимых. Устав центра напоминает монашеский, имеется большое подворье с сельскохозяйственными животными. Пациенты только мужчины в количестве 10-12 человек проходят духовную, трудовую реабилитацию сроком от шести до девяти месяцев.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

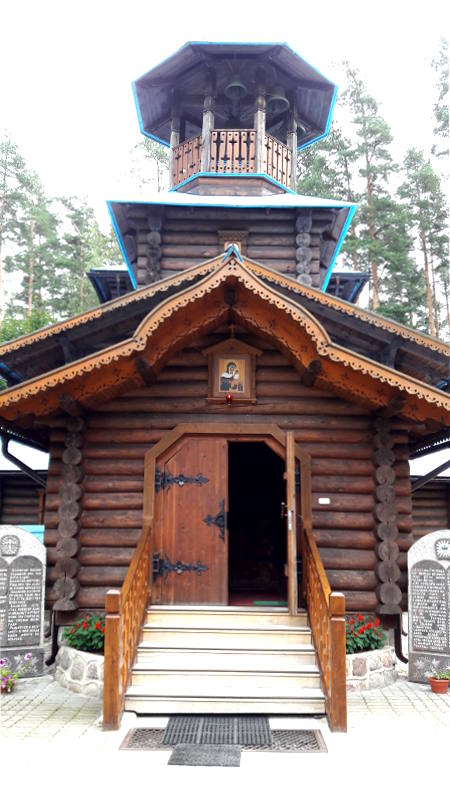

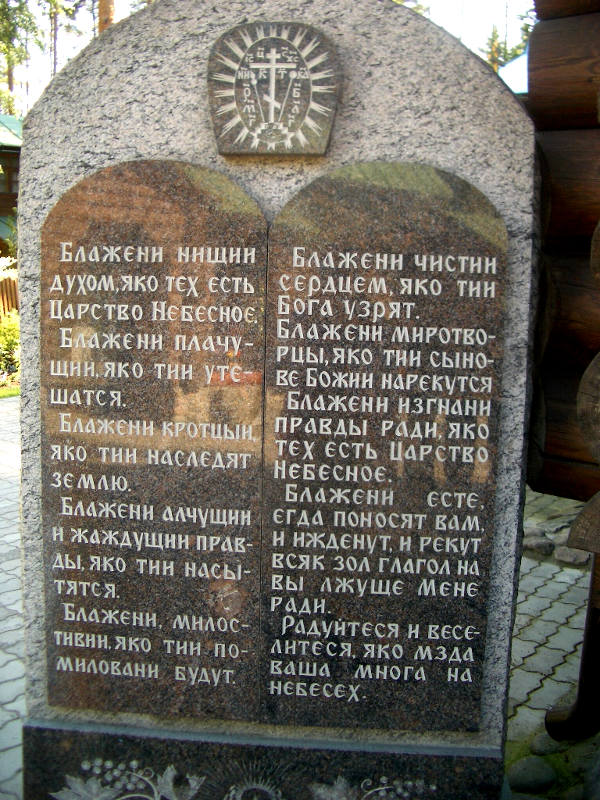

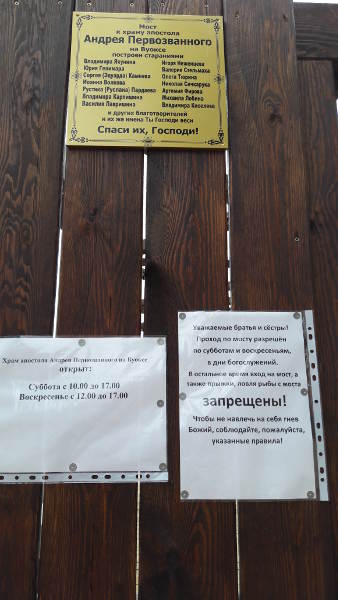

Поселок Васильево

Небольшая деревянная шатровая церковь, восьмерик от земли, построена в 2000 году по проекту архитектора Андрея Ротинова и освящена 23 Сентября 2000 года. Приписана к Коневской церкви в посёлке Сапёрное. Это храм Апостола Андрея Первозванного на Вуоксе - Андреевская Церковь .Эта постройка вошла в книгу рекордов Гиннеса, как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды. К берегу от храма ходит паром. Это было до 2016 г. В 2016 г уже нет парома. а построен большой, исключительно безобразный мост, который разрушил всю прелесть гениально вписанного в окружающий ландшафт миниатюрного, изящного сооружения. Церковь действующая, службы проходят по расписанию. По предварительной договорённости в храме совершаются обряды крестин и венчания. Мост огромен и неуклюж, он не только разрушает духовность всего пространства, он еще и физически заслоняет эту очень красивую церковь. на которую раньше открывался вид прямо с шоссе, а теперь вместо нее мы видим это безобразие.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поселок Мельниково

Лютеранская кирха

В тексте использован материал с сайта http://terijoki.spb.ru/kirkko/rais.php

Лютеранская кирха Ряйсяля (так называлась по-фински эта территория, которая сейчас называется поселок Мельниково) построена из финского гранита в стиле северного модерна в 1912 году (как гласит табличка на кирхе) архитектором Йозефом Стенбеком. Фундамент - естественная скала, подвалы вырублены.Первая кирха появилась на этом месте в 1635 году. Третья деревянная кирха Ряйсяля сгорела в 1910 году. Новый храм возвели по проекту архитектора Йозефа Стенбека (он же - автор кирх в Терийоках и Приморске) в 1912 году. Здание, одно из самых замечательных на Карельском перешейке, выполнено в стиле финского национального романтизма, северной разновидности модерна. Наружные стены сложены из местных пород красноватого гранита, внутренние из кирпича. Фронтоны отлиты из бетона. Кровля - гальванически обработанная жесть. Основанием церкви служит природная скала, которую углубили для создания погреба. Длина здания -28 м, ширина 22,5 м и высота 37 метров. Раньше, когда леса вокруг не было, отсюда, с церковного холма, открывался замечательный вид на Вуоксу. Малиновый звон колоколов был слышен далеко от церковной деревни. В Ряйсяля был особый стиль боя, своя замедленная манера исполнения. Кирха была разрушена во время военного лихолетья, а сейчас отреставрирована финнами снаружи и облагорожена территория вокруг. По словам экскурсовода внутри почти ничего не сохранилось, в советские времена здесь был устроен клуб, который действует и сейчас (август 2016). К сожалению, в момент нашего прибытия здание было закрыто, а было бы интересно посмотреть, что внутри.

|

|

|

|

|

|

|

|

Мемориал вблизи с лютеранской кирхой

Неподалеку финны устроили очень скромный мемориал, посвященный жителям этой местности, погибшим во время войны. Он располагается на месте уничтоженного кладбища. |

|

Православная церковь

Недалеко находится православная церковь - небольшой однокупольный деревянный храм Святой Троицы со звонницей над крыльцом. Построен в 2002 году в стиле древнего деревянного зодчества. Архитектор Кожин дмитрий Юрьевич. |

|

|

|

|

|

Мемориал вблизи с православной церковью

На центральной площади поселка Мельниково находится мемориал, на котором увековечено около трехсот бойцов Советской Армии и еще почти столько же - неизвестных солдат. Памятник тут установлен стандартный, таких много по Ленобласти, только покрашены они везде в разные цвета: где-то под золото, где-то под серебро. Сейчас рядом построена православная церковь Святой Троицы, у входа в храм... |

|

|

|

Приозерск

|

|