Едем от м. Дыбенко по Мурманскому шоссе. По пути гид обратил наше внимание на лиственничную рощу в районе деревни Петровщина. Это вторая, сохранившаяся из замысла Петра I. Было задумано 5, до наших дней дошли только Линдуловская и эта, которая в значительно худшем состояний по сравнении с Линдуловской.

В Ленобласти, где большое разнообразие залегающих пород, существуют (их немного) подземные реки, которые не вышли на поверхность, а проделали себе путь в карстовых слоях, образовав карстовые пещеры. Рагуша - одна из них. Это довольно большая река, которая на карте частично изображена пунктиром, т.е. она местами исчезает, а потом вновь появляется на поверхности.

Переехали Волхов и свернули на юг. Первая наша остановка - деревня Чернавино. Это почти напротив Старой Ладоги. Здесь храм Василия Кесарийского и в руинах более поздний, Спаса Преображения.

Более поздний, Спаса Преображения, более привлекает внимание, т.к. он большой, весь в руинах, но кое-что сохранилось, разрешается подняться наверх, что, конечно, интересно. Можно полюбоваться видом на противоположный берег Волхова .

|

|

Спасо-Преображенский храм

Спасо-Преображенская церковь в с. Большое Чернавино была заложена в 1869г., построена на средства благотворителей и освящена 28 Января 1871г. Для храма архитектором А.В. Мусселиусом был использован проект Александро-Невской церкви в Новой Ладоге, построенной им в 1864-1871 годах. Посредине железной двускатной крыши возвышался восьмигранный купол с окном в каждой грани, увенчанный деревянным крестом. |

Фото "1892 с сайта https://pastvu.com/p/411247. Александр Качалин" |

С 1937 года в Чернавино перестали действовать православные храмы, а в 1940 году их закрыли официально. С колокольни церкви Преображения Господня были сброшены четыре колокола — они разбились о каменные плиты, которыми был выложен вход. В годы Великой Отечественной войны в храме Преображения Господня военные организовали клуб и устраивали концерты. При обустройстве храма под свои нужды они замазали краской настенную роспись. Удивительно, но от бомбёжек и обстрелов церковь в Чернавино фактически не пострадала. В начале 1960-х годов рядом с храмом был построен новый деревенский клуб, а сама церковь оказалась брошенной и стала медленно разрушаться без присмотра.

|

|

|

|

|

|

Гораздо интереснее оказался менее грандиозный соседний храм Василия Кесарийского

Xрам Василия Кесарийского

|

|

У этого храмы интереснейшая история, изложенная в https://russianold.ru/2021/02/03/vassily-kesariysky-chernavino/ . Исследователи считают, судя по употребленному на него материалу, что он построен никак не позже 14-го века и может быть создан новгородским архиепископом Василием, в честь тезоименитого ему святителя. Документальное упоминание о Васильевском монастыре и его храме в честь Василия Кесарийского относится к 1501 году. В результате войны с Швецией храм был разрушен, но восстановлен в конце 17 века. Ремонт и реставрация храма предпринимались в 1906 и 1913 гг. Художник-передвижник Василий Максимович Максимов (1844-1911), уроженец соседней деревни Лопино, на своих картинах изображал фрагменты храма. Отпевали Максимова также в церкви Василия Кесарийского; на погосте сейчас можно видеть его надгробный памятник.

|

В 1937 году храм перестал действовать, в 1940 году его закрыли. На железной кровле сушили зерно, а внутри был устроен сельский клуб с библиотекой. В войну за толстыми стенами храма местные жители пережидали бомбежку. По счастливому стечению обстоятельств, древнее здание не было разрушено во время артналетов и обстрелов. В 1949 году были проведены схематический обмер, фотофиксация и небольшой ремонт здания. До 1960 года, пока храм не был признан памятником всесоюзного значения, в нем по-прежнему размещался клуб.

В 1963 году Инспекция по охране памятников Ленинградской области инициировала подготовку научной реставрации, однако работы так и не начали. До начала 1990-х «бесхозный» храм пустовал, при том, что еще в конце 1970-х его состояние было практически аварийным. И лишь в 1991-1994 годах после дополнительных научных изысканий был воплощен проект реставрации 1963 года: воссоздание тесовой кровли и покрытие главок лемехом, восстановление барабанов храма и придела, работы по фасадам. Новая реставрация фасадов храма Василия Кесарийского проводилась в 2006 году. Восстановление внутреннего убранства еще только предстоит.

Идем к первому водопаду. Он находится в устье небольшой реки Любша, которая впадает в реку Волхов. Водопад считается одним из самых высоких в области. Его высота достигает примерно 4 метра. Чаша в которую падает вода образовалась в красных песчаниках девонского периода. Говорят, внешне чаша напоминает Гранд Каньон, только в миниатюре. Я не видела Гранд Каньон, но этот тоже впечатляет. Сам водопад сейчас довольно хилый, т.к. весь сентябрь, да и все лето были довольно сухими.

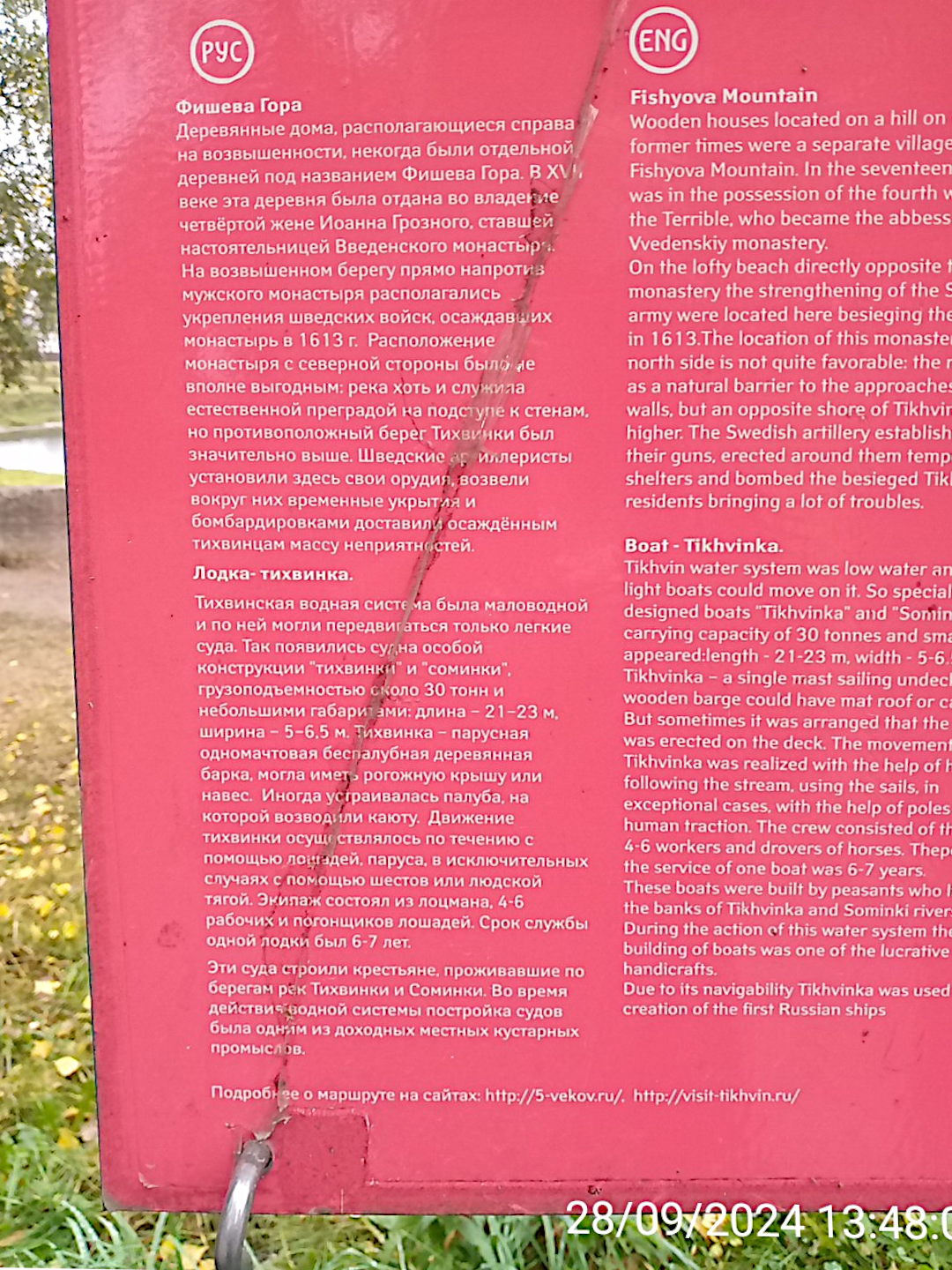

Едем в Тихвин. Заезжаем на Фишеву гору.

|

|

|

Смотрим шлюзы, расположенные на реке Тихвинкe возле Успенского монастыря. Один из 62 шлюзов Тихвинской водной системы - одной из трех водных систем, которые соединяли Волгу с Балтийским морем с 1811 по 1968 гг. Шлюз и плотина были восстановлены в качестве музейного экспоната в 1980-е годы, но весенним паводком 2005 года были разрушены. Восстановлены в 2014 году.

|

|

|

Вид с Фишевой горы на Успенский монастырь

|

Тихвинский Успенский монастырь

|

|

|

|

|

|

|

|

|  |

|

Успенский собор

|

|

|

|

|

Крестовоздвиженская церковь

|

|  |

|

Слева - одна из Угловых башен, справа - Cвятые врата с церковью Вознесения и приделом Федора Стратилата (1591-1593) |  |

В трапезной

|

|

Мемориальный камень освободителям монастыря в декабре 1941 г. Поставлен в 2009 г.

|

Из Тихвина мы едем к Рагуше.

|

|

|

Длина реки Рагуша около 40 километров. Рагуша - карстовая река, которая течет по карстовой местности. Карстовая местность формируется в результате растворения растворимых пород, таких как известняк или гипс. В результате этого процесса образуются пещеры, подземные проходы и впадины, через которые просачивается вода. Очень забавно стоять на границе, где с одной стороны река есть, а с другой - её нет. Десяток водопадов образуют ручьи реки Рагуша падая с отвесной стены, высота которой достигает 46 метров.

Наиболее интересный участок на реке это каньон, где проложена экотропа. Вдоль каньона идем по очень комфортной "тропе" с лестницами и перилами. Высота впечатляет, но пышная растительность не позволяет сделать эффектный снимок, демонстрирующий высоту. На пути мост, вернее его часть, которую не снесло при весеннем половодье.

|

|

|

На этом участке Рагуша уходит под землю, при этом на поверхности остается сухое русло. Оно наполняется водой только в время продолжительных дождей. . Русло здесь усыпано камнями.

|

|

|

По почти сухому руслу подходим к водопадам. Сейчас они довольно хилые, т.к. это лето и особенно сентябрь были сухими. Но впечатляет этот удивительный пейзаж.

|

|

|

|

Далее идем по сухому руслу другого вида - песчаному.

|

Места, где вода уходит под землю, наз. поноры, а где выходит на поверхность -воклюзы.

|

Вот справа вода есть, а слева - её нет, т.е. река ушла в землю |  |

Видели мы и места, где вода уходит как в воронку, т.е воронкообразные поноры.

|

|

Весь день нашего путешествия шел дождь. Снимать было часто очень неудобно. А вот в конце дня, когда нам уже надо было садиться в автобус, чтобы ехать домой, небо просветлело, и появилась радуга.

|

|

|

|

|