"Издательство АСТ" Москва Санкт-Петербург "Астрель-СПб" ВКТ Владимир

Справочник под общей редакцией Б.М.Кирикова

"Пилигрим" Санкт-Петербург 1996

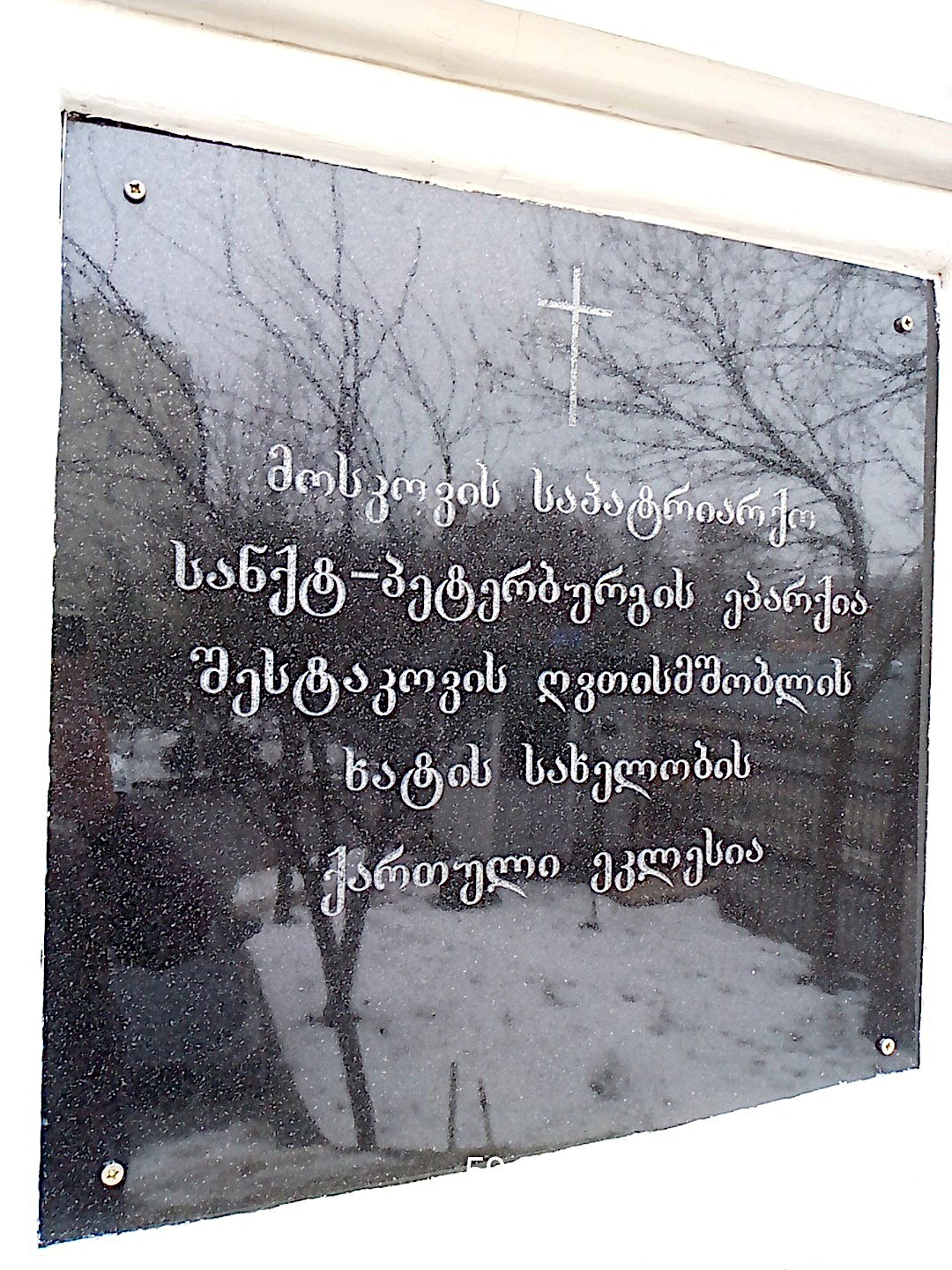

Грузинская церковь

Старорусская ул., 10/Кирилловская ул., 2

Церковь Шестоковской иконы Божией Матери Грузинского прихода

|

Архитектор Никонов Николай Никитич (1849-1918)

Год постройки: 1895-1900

Стиль: Неорусский

Церковь Шестоковской иконы Божией Матери, была построена арх. Н. Н. Никоновым для подворья Шестаковского Вознесенского женского монастыря Тверской епархии.

Каменный храм был заложен в конце декабря 1896 г. С 1895 г. здесь стоял деревянный храм. А каменный по проекту Никонова строился с 1897 по 1900 г.

Церковь на высоком подклете выстроена в стиле XVII века по образу шатрово-купольных храмов Москвы и Ярославля.

Храм и подворье закрыли в 1932 г., здания были переданы районному штабу ПВО. Главки и барабаны снесли. После Великой Отечественной войны помещения были переоборудованы, в здании размещался проектный институт.

История грузинского прихода в СПб началась 14/27 января 1917 г. в праздник святой равноапостольной Нины - просветительницы Грузии - отдельный грузинский приход разместился в старинной церкви Трех святителей на 6-й линии ВО и просуществовал до марта 1918 г. В начале 1990-х гг. грузинская община Санкт-Петербурга подала прошение о передаче этого же храма, однако в 1993 г. ей было выделено другое здание - церковь во имя Шестаковской иконы Божией Матери

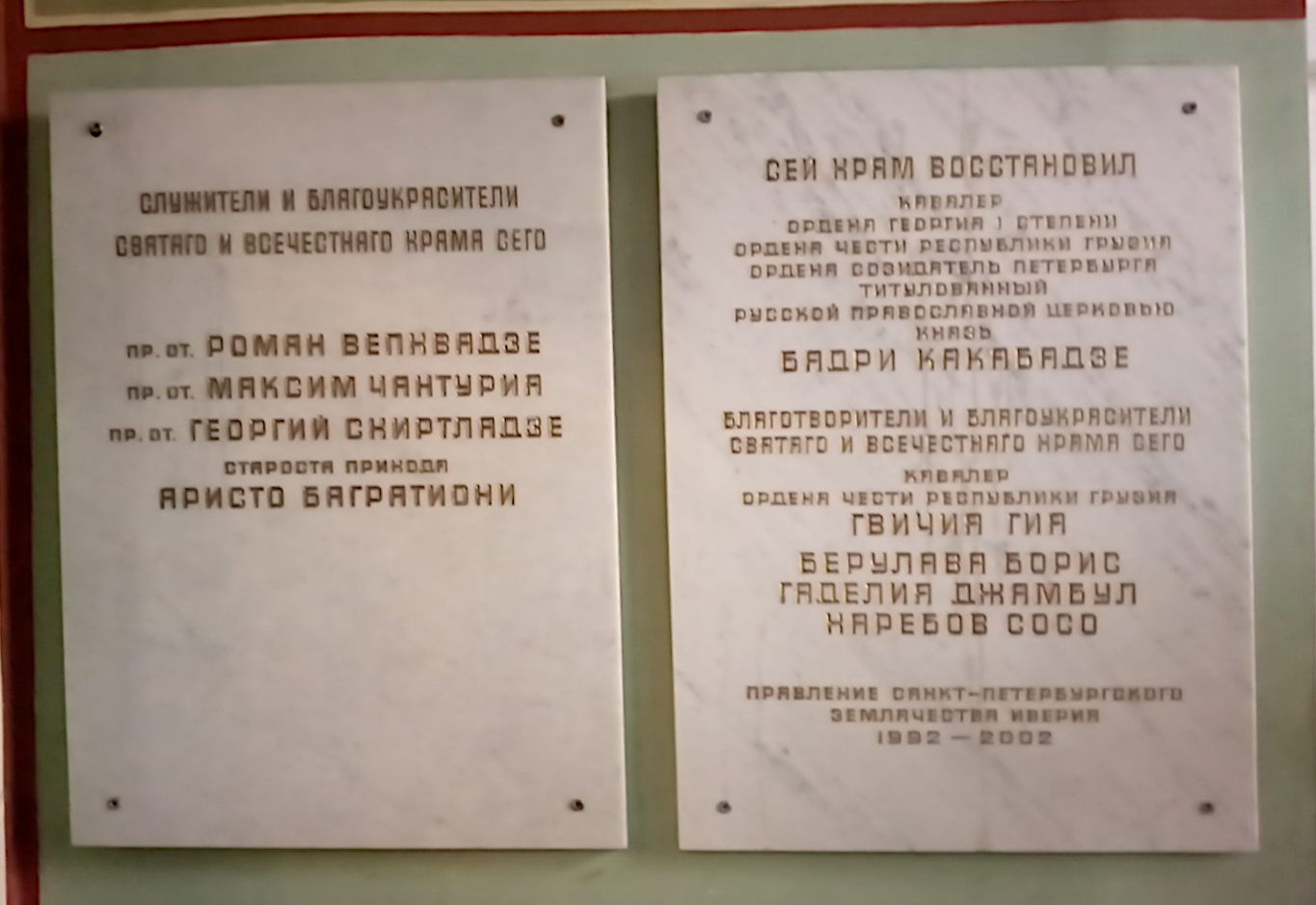

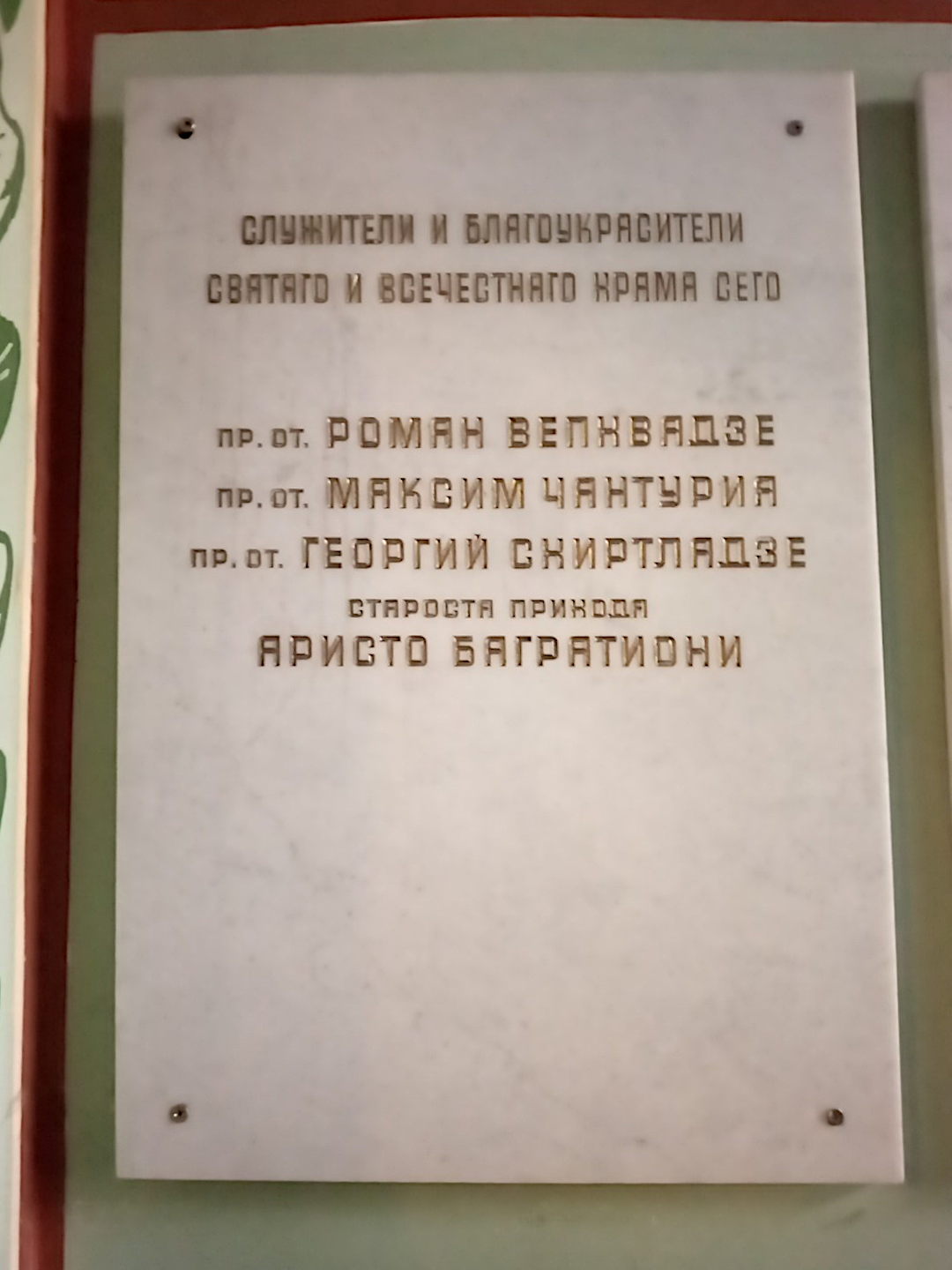

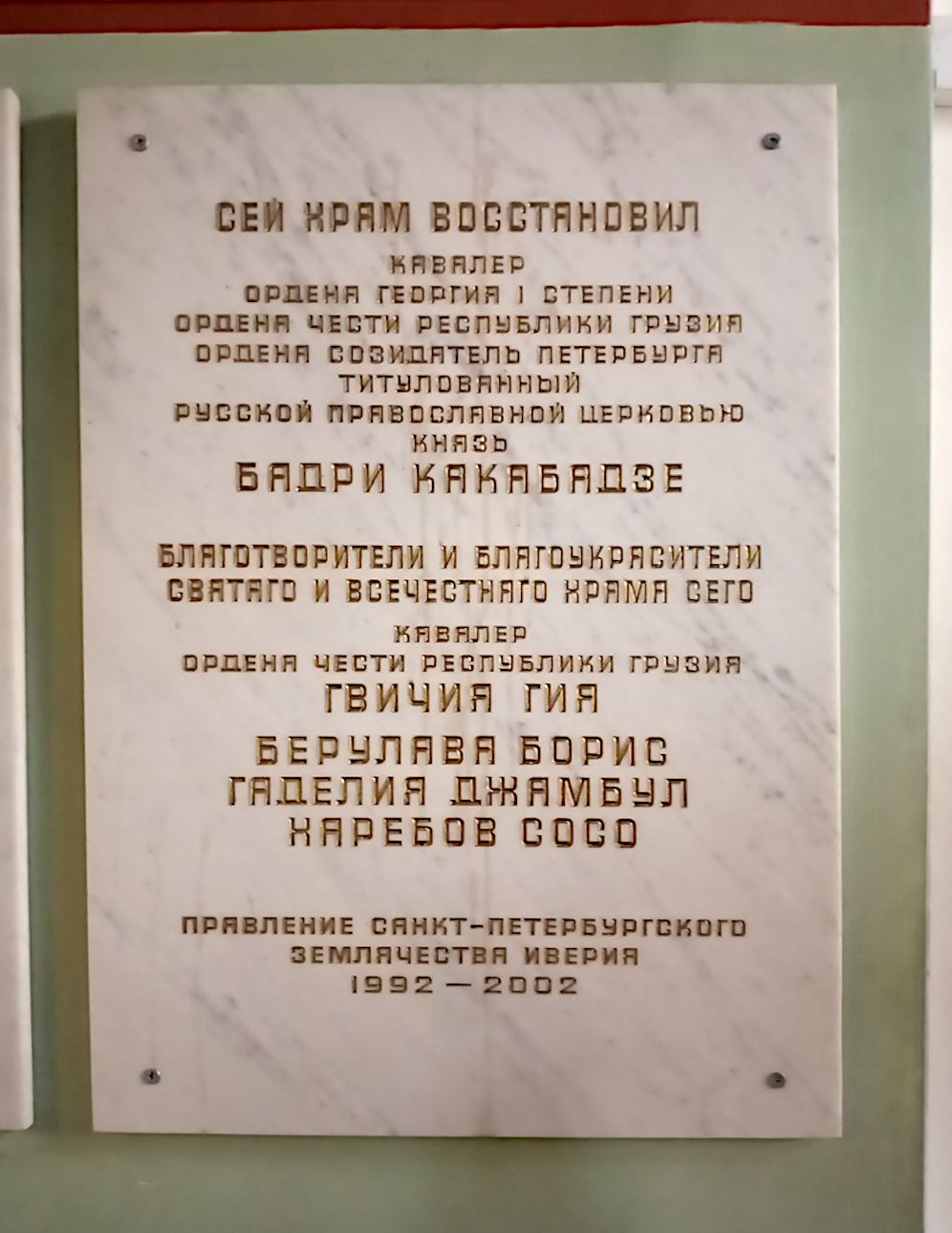

С ноября 1993 г. начались богослужения в церкви, оборудованной в нижнем помещении. В 1996 г.начались работы по реставрации, и до 2000 г. грузинское землячество Петербурга восстанавливало церковь на свои средства.

Богослужение ведется на грузинском и церковнославянском языках.

Входной вестибюль

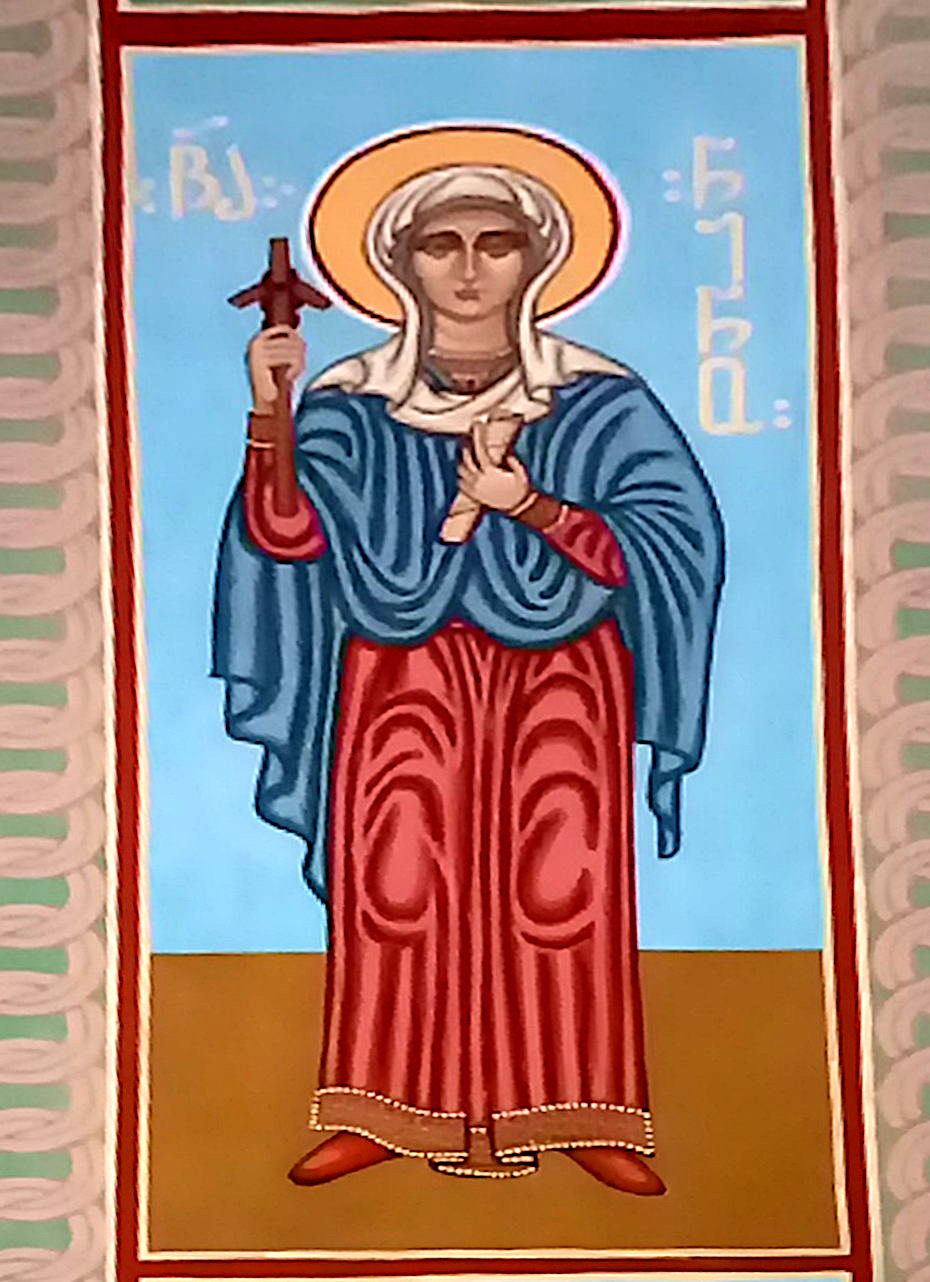

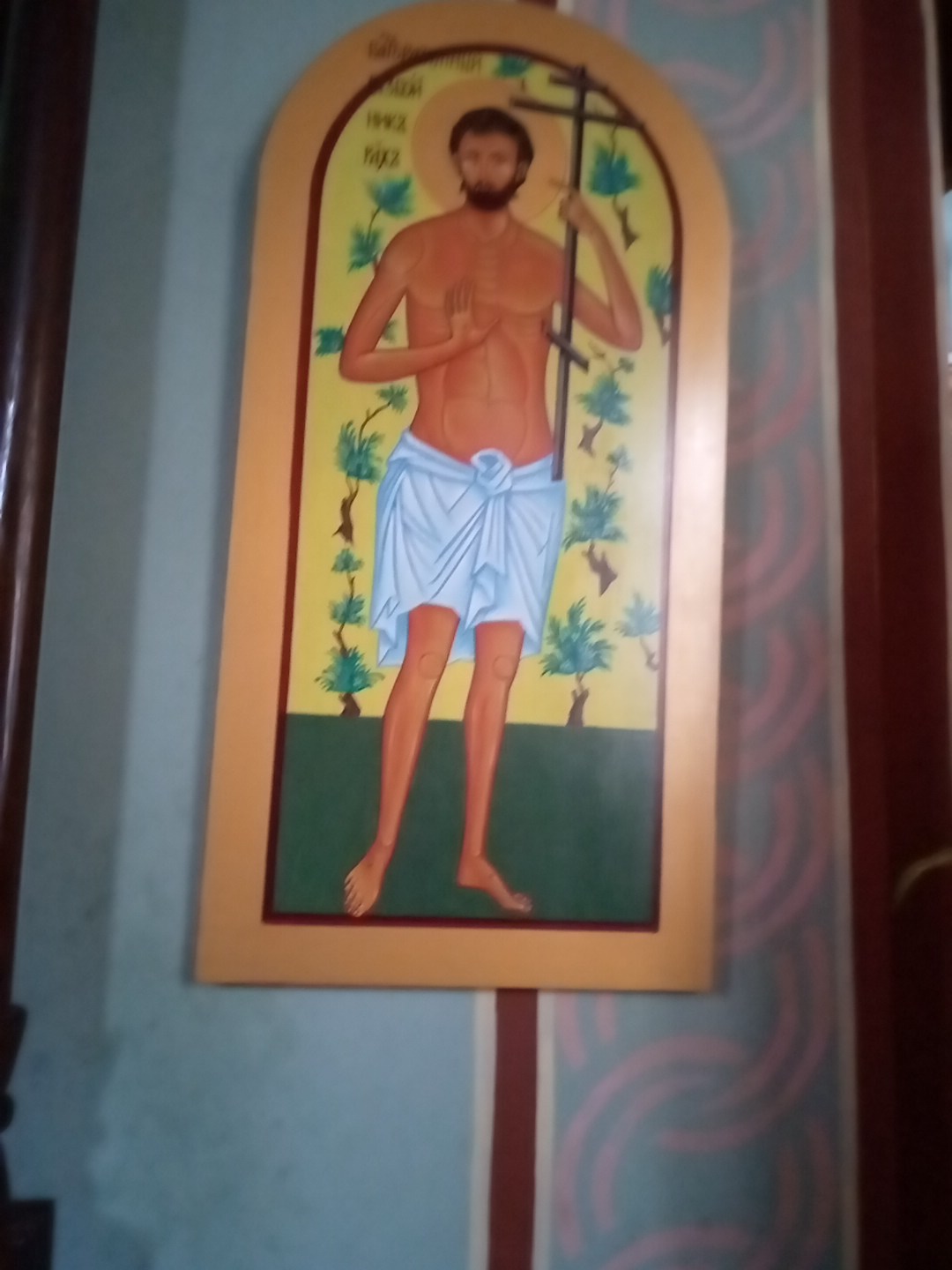

Святые, почитаемые грузинской правослвной церковью, Шио Мгвимский

о которых нам поведал экскурсовод.

|

Постройка храма

По преданию, однажды святой Шио увидел одного монаха, который нёс воду в кувшине и, упав на землю, разбил кувшин, пролив воду. Этот инцидент сильно опечалил монаха: ноша стоила ему больших трудов, так как он нёс воду издалека. Глубоко огорчённый, он стоял над разбитым сосудом и горько плакал. Святой Шио не мог не сочувствовать скорби брата и, к утешению своему, увидел Ангела, стоящего у скалы и копьём как будто копающего землю для извлечения из скалы воды, которая и потекла тотчас. Святой Шио, обратившись к печальному брату, сказал: " Бог за твои слезы и благочестие на этом месте через Ангела источил воду. Её достаточно будет для всей братии. "

Количество иноков к моменту этого случая было двадцать пять, и теперь они уже без труда могли доставать себе воду. С течением времени братия все более и более умножалась, а между тем иноки не имели церкви для общественного богослужения. Однажды все братья собрались к святому Шио и просили у него позволения построить у себя церковь. Шио, услышав просьбу всей братии, встал со своего места, вышел из пещеры и отправился с ними на восток, и взошёл на вершину близлежащей горы. Долго стоял святой на молитве, по окончании которой наконец встал и попросил горячих углей. Тогда святой Шио положил их на ладонь левой руки, ознаменовал угли крестным знамением, потом велел всем стоящим инокам поднять к небу руки и петь: «Кириэ элейсон» (греч: Господи помилуй). Пение это продолжалось около часа. Дым от курящегося ладана поднялся высоко вверх. Потом столп дыма переменил своё направление и пошёл с востока на запад, к ущелью, где были пещеры иноков, а затем опять поднялся в вышину. Видя это, святой Шио поспешил с братией на то место, над которым дым курящегося фимиама поднялся в высоту. Когда пришли на то место, где дым стоял в воздухе, то они поняли, что место это избрал Сам Господь для построения храма во славу имени Своего. Потом святой Шио взял кирку и три раза ударил по земле под самым столпом фимиама и повелел построить на том месте церковь.

Покинув основанную им обитель, Шио оставил для братии 160 письменных поучений, а сам обрёк себя на отшельническую жизнь в тёмной глубокой пещере. Скончался святой в VI веке.

Святая Нино (Нина)

В 326 году христианство было провозглашено государственной религией. Царь Мириан построил храм во имя Спаса в столице государства — Мцхете, и по совету святой Нины отправил послов к святому Константину Великому. Присланный святым Константином епископ Иоанн и греческие священники продолжили обращение грузин. Много на этом поприще потрудился и преемник прославленного во святых царя Мириана — царь Бакар (342—364). При нем некоторые богослужебные книги были переведены с греческого языка на грузинский. С его именем связывается основание Цилканской епархии.

Ашот I Куропалат

Первая по времени святая Грузинской Церкви — Блаженная Сидония,

Иверская икона Божией Матери Иверская

Точное время написания иконы Иверской Божией Матери неизвестно. Ее образ очень чтится в православной религии, как способный наставлять на путь истинный, излечивать недуги, даровать детей. Икону принято располагать рядом со входом, так как альтернативное название образа – «Вратарница». Согласно сказаниям, ее написал евангелист и первый иконописец Лука. Это дает приблизительные даты создания – конец I, начало II века.

|

Спустя 700 лет возродилось конфликтное течение для религии – борцы с православными образами. Их задачей было не идеологическое переубеждение населения, но полное уничтожение икон. Именно в этот период впервые было упомянуто расположение Иверской иконы. В Никее проживала христианская семья, состоящая из вдовы и ее сына. Они много молились и трудились, поэтому со временем накопили определенный финансовый капитал. Это позволило вдове воздвигнуть небольшой храм возле ее дома, в котором она хранила старинную икону. Однажды грабители проникли в дом вдовы и требовали выплаты определенной суммы. Женщина упорно отвечала, что сейчас не может отдать такие большие деньги. Тогда разъяренные разбойники проткнули икону мечом, и из нее полилась кровь. Пораженные увиденным грабители убежали из дома, но обещали вернуться на следующий день. Желая уберечь картину, вдова унесла ее к воде. Женщина горячо молилась о спасении иконы, после чего положила ее на воду. Икона приняла вертикальное положение и медленно уплыла вдаль. Это чудо сыграло решающую роль в судьбе сына вдовы. Он поступил в духовную семинарию и принял постриг спустя несколько лет. Он стал монахом в Иверском монастыре, где рассказал, свидетелем чего однажды был.

Спустя некоторое время к берегу, на котором был воздвигнут монастырь, приплыла вертикально стоящая икона. Как только кто-то пытался ее забрать, она удалялась. Тогда монахи принялись горячо молиться о приобретении образа для своего священного места. Бог услышал молитвы монахов. На следующую ночь к Гавриилу Святогорцу во сне явилась Божья Матерь, которая рассказала о своем образе. Она велела отшельнику вернуться в монастырь и, не сомневаясь в своей вере, подобно Христу пройти по воде и забрать икону. После этого Гавриил должен был отнести образ в ту обитель, которую Божья Матерь отныне будет защищать. Этим местом оказался Иверский монастырь. При появлении иконы монахи возрадовались и поставили ее на алтарь, у которого молились без отдыха 3 дня и 3 ночи. Но стоило им уйти отдыхать, как икона пропадала. На утро ее находили у ворот монастыря. Сколько раз монахи не возвращали образ к алтарю, каждый раз он оказывался у ворот на утро. По этой причине икону стали называть «Портаитисса» или «Вратарница». Другое альтернативное ее название – «Лампада Вратарницы». У Гавриила было вновь видение Божией Матери во сне, где она велела объявить, что не монахам нужно защищать образ Богоматери, но сама она будет оберегом для монастыря. Она сказала, что отныне будет покровительницей Иверона и Афона. На территории монастыря после этой новости был возведен храм в ее честь.

Давид IV Строитель

или Реставратор, или Восстановитель (также известный как Давид IV Агмашенебели) был царем Грузии с 1089 по 1125 год н. э. Его долгое правление ознаменовалось значительным возрождением средневековой Грузии, он вернул себе большую часть утраченной территории Грузии и после своей смерти контролировал царство, простиравшееся от Черного моря до Каспийского моря. Религиозные, военные и культурные реформы Давида стабилизировали внутреннюю жизнь Грузии и сделали монастырь Гелати крупным культурным центром. Именно при Давиде IV Грузия впервые за столетия была объединена.

|

Давид отказался от византийских придворных титулов, которые его предки носили и использовали на протяжении веков. Отвергая эти титулы, Давид провозглашал явную независимость Грузии.

1095 году н. э. был созван Первый крестовый поход, и когда крестоносцы начали достигать Ближнего Востока в 1097 году, мусульманским врагам Грузии на юге пришлось обратить свое внимание на угрозу крестового похода и игнорировать события на Кавказе. Это позволило Давиду прекратить платить дань сельджукам в 1099 году, вместо этого вложив эти деньги в армию и инфраструктуру. Он создал королевскую тайную полицию, что позволяло ему предвидеть заговоры, и заговорщиков часто жестоко наказывали обезображиванием или казнью.

Давид сформировал постоянную грузинскую армию, верную ему одному и установил строгую систему дисциплины для армии; ей будет выплачиваться жалованье, а не зависеть от добычи, и ругань или грубое поведение будут наказываться.

Давид установил королевский контроль над церковью. Он также основал монастырь Гелати, который стал главным источником грузинской интеллектуальной жизни, а также местом упокоения грузинских царей. Давид практиковал религиозную терпимость по отношению к армянским христианам, что помогло сохранить власть Грузии над ее новыми армянскими территориями. В сфере управления Давид создал правительственные учреждения и апелляционный суд для рассмотрения петиций грузин. Это позволило даже самым маргинализированным слоям населения, таким как вдовы и сироты, получить доступ к королевскому правосудию. Он также был великодушен к иммигрантам - поселил в Грузии несколько тысяч семей кипчаков, которые были отвергнуты Киевской Русью, что также дало ему ценную военную силу. Однако у кипчаков были проблемы с доверием, и как корона, так и грузинское население опасались предоставлять им слишком много привилегий. В последующие десятилетия они ассимилировались в грузинскую жизнь.

Царь Давид остался в истории не только как строитель, великий полководец и реформатор, но и как просветитель. Давид IV основал Гелатскую и Икалтойскую академии, которые стали важнейшим центром богословия и философии. Это дало возможность грузинам получать полноценное образование на родине.

Давид-восстановитель - один из самых суровых правителей Грузии. 12 век. Восстанавливал храмы и монастыри. Основал университет с европейской системой обучения по трем направлениям: богословие, медицина , юриспруденция. Грузинская специфика - между учителем и учениками стоял кувшин с вином. Завещал похоронить себя в воротах, чтобы люди его топтали за суровость, которую он проявлял при жизни.

Давид-псалмопевец

Давид-псалмопевец - иудей, основатель рода Багратиони. В руках - музыкальный инструмент.

|

Давид-пустынник Гореджийский

Жил на территории пустыни на границе совр. Азербайджана и Грузии при минимуме воды и пищи. Ушел с этого места только один раз - в Иерусалим, дошел, но не вошел, т.к. считал себя недостаточно святым, чтобы топтать землю Иерусалима. Унес только один камень (сейчас в Тбилиси)

|

Илья Чавчавадзе (Праведный раб божий).

Учился в университете СПб на юридическом факультете. Дома в Грузии - мировой судья. Пытался строить школы и больницы. Понял, что для решения большинства проблем нужны деньги. Стал банкиром. Прибыль шла на строительство школ, больниц, театров на грузинском языке. Огрганизовал музей. Убит бандитами в 1907 г. В 1990-х причислен к лику святых.

|

Илья (Ефимий)

учился в университете СПб на историческом факультете. Организовал исторический музей. Из-за постоянных угроз различных завевателей хранил экспонаты у горцев. У горцев обнаружил экспонаты 400-летней давности и под честное слово забрал их в музей. После революции увез в Версаль, где ему предоставили 2 зала. Чере 20 лет вошли немцы, а когда ушли, правительство Франции постановило отобрать. Ефимий написал письмо Сталину. И уже де Голь отправил в Грузию. Ефимий умер в феврале 1953 г.

|

Гаврии́л Самтаври́йский

в миру Годе́рдзи Васи́льевич Ургеба́дзе, 26 августа 1929, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР — 2 ноября 1995, Мцхета, Грузия) — православный святой, архимандрит Грузинской православной церкви.Годердзи Васильевич Ургебадзе родился в Тифлисе 26 августа 1929 года. Его крестили в младенческом возрасте в церкви великомученицы Варвары в Навтлуги — районе города. Отец — Василий Ургебадзе, был убеждённым коммунистом. Он был убит, когда его сыну было два года. Мать Варвара Ургебадзе была глубоко верующей женщиной, впоследствии приняла монашеский постриг с именем Анна. Она пережила сына и скончалась 26 апреля 2000 года. У Гавриила были брат Михаил и сестра Эмма, и единоутробная сестра Джульетта, родившаяся во втором браке его матери.

Во время Великой Отечественной войны он начал юродствовать. Совершил паломничества в монастыри Бетани и Марткопи. Вместе с тем, окончив шесть классов школы, в 1949 году был призван в армию. Во время службы в пограничной части в Батуми тайно соблюдал пост и посещал службы. Вернувшись из армии в 1950-х годах, он был признан психически больным из-за видения, которое было ему ещё в подростковом возрасте. Гавриилу назначили пенсию по инвалидности и запретили занимать ряд должностей. Во дворе дома своей семьи начал строительство часовни с несколькими куполами. Ходил на службы в Сионский кафедральный собор. По благословению католикоса-патриарха Мелхиседека III его приняли в собор на работу сначала сторожем, после псаломщиком.

В январе 1955 года Годердзи был рукоположён в сан диакона. 23 февраля того же года в монастыре Моцамета в Кутаиси он принял монашество с именем Гавриил в честь преподобного Гавриила Афонского. С 1955 по 1960 год он служил в Сионском кафедральном соборе, с 1960 по 1962 года — в монастыре Бетани. После закрытия монастыря вернулся в Тбилиси. С 1962 по 1965 год служил в старой Троицкой церкви. Закончил строительство часовни во дворе дома своей семьи. Власти несколько раз разрушали её, однако он каждый раз восстанавливал здание. Эта часовня до сих пор стоит в Тбилиси по адресу Тетрицкаройская улица, 11.

1 мая 1965 года, во время майской демонстрации, иеромонах Гавриил поджёг огромный портрет Ленина, за что был избит разъярённой толпой. Полуживой с восемнадцатью переломами, он был арестован за «антисоветскую деятельность» и доставлен в изолятор КГБ. На допросе от него требовали признания, что его поступок был совершён по приказу высшего церковного руководства; отец Гавриил отказался. На допросе отец Гавриил заявил: «Причина (моего поступка) заключается в том, что нужно поклоняться распятому Христу, а не Ленину. Нельзя обожествлять земного человека. Не „слава Ленину!“, а „слава Тебе Боже, слава Тебе“». Это пояснение привело к тому, что постановлением Верховного Суда Грузии отец Гавриил был направлен в психиатрическую больницу для проведения медицинской экспертизы. Там он пробыл до 12 октября 1965 года. Выписан с диагнозом: «Психопатическая личность, склонная к психозным состояниям, подобным шизофрении, бормочет невнятно низким голосом; верит в существование небесных сил, Бога, ангелов. Основная тема его разговоров — мир создан Божией благодатью. В отделении держится обособленно, если кто-то вступает с ним в беседу, он непременно напоминает о Боге, ангелах, об иконах».

В 1971 году решением католикоса-патриарха Ефрема II и митрополита Илии (будущего католикоса-патриарха всея Грузии) Гавриил был назначен духовником женского монастыря Преображения Господня в Самтавро. В последние годы своей жизни архимандрит Гавриил стал почитаемым и любимым старцем в Грузии. Сохранилось много свидетельств божественного дара прозорливости и исцеления от болезней. Старца каждый день навещали паломники из разных стран. Скончался 2 ноября 1995 года.

Сачино Гигичхория

- вор в законе (в Грузии есть сообщество). Пoчитал Николая Чудотворца. Принимал активное участие в создании этой церкви. Построил церковь для вышедших из тюрем в р-не ст. м. Международная (Храм благоразумного разбойника Раха), чтобы отмолить грехи (было видение). При его жизни храм достроить не успели (он умер в 2020 г от ковида), достраивала русская православная церковь. Благоразумный разбойник Рах (в надписях на православных иконах) - один из разбойников, распятых с Христом, который уверовал в Христа и его царствие.

|

|

Кресты

Нижний крест - с грузинской церкви 6 века. Мальтийцы, скорей всего, именно его переняли в 12 веке через семейство Амальфия, которые были торговцами и, возможно, посещали Грузию

|

|

|

|

|

|