"Издательство АСТ" Москва Санкт-Петербург "Астрель-СПб" ВКТ Владимир

Справочник под общей редакцией Б.М.Кирикова

"Пилигрим" Санкт-Петербург 1996

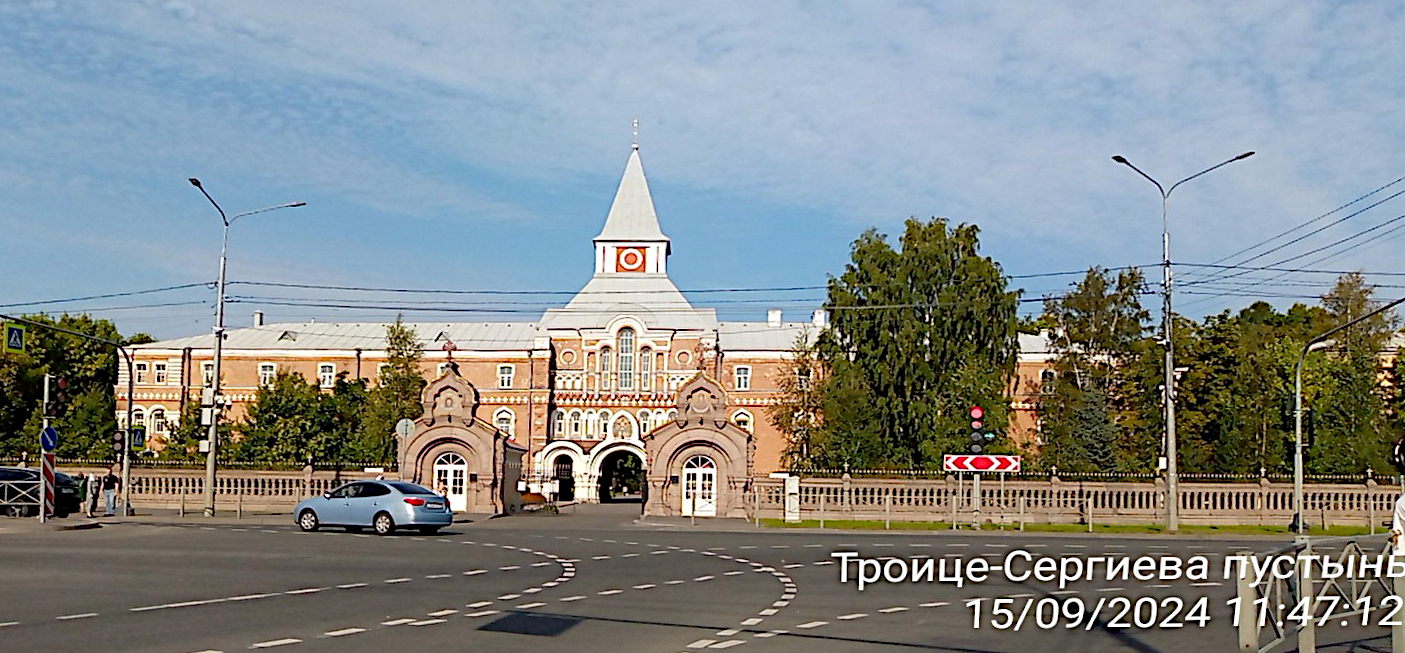

Троице-Сергиева Пустынь

В 1710-х годах территория современной пустыни была пожалована Петром I Екатерине Иоанновне, старшей сестре будущей императрицы Анны Иоанновны, но практически не использовалась, и после вступления Екатерины Иоанновны в 1716 году в брак, отошла в заведование придворному ведомству. В 1732 году императрица Анна Иоанновна передала эти земли своему духовнику, настоятелю Троице-Сергиевой лавры архимандриту Варлааму.

В 1734 году Варлааму была передана деревянная церковь Успения Богородицы, находившаяся при загородном доме царицы Прасковьи Фёдоровны, на Фонтанке, около Лештукова переулка. Варлаам перенёс её из Петербурга в обитель на подаренный участок земли и 12 мая 1735 года она была переосвящена в имя преподобного Сергия Радонежского, что положило начало монашеской обители. Были построены деревянные стены и кельи, а также каменный флигель для настоятеля. Анна Иоанновна впервые посетила обитель 5 июля того же года. Церковь были приписана к Троице-Сергиевой лавре

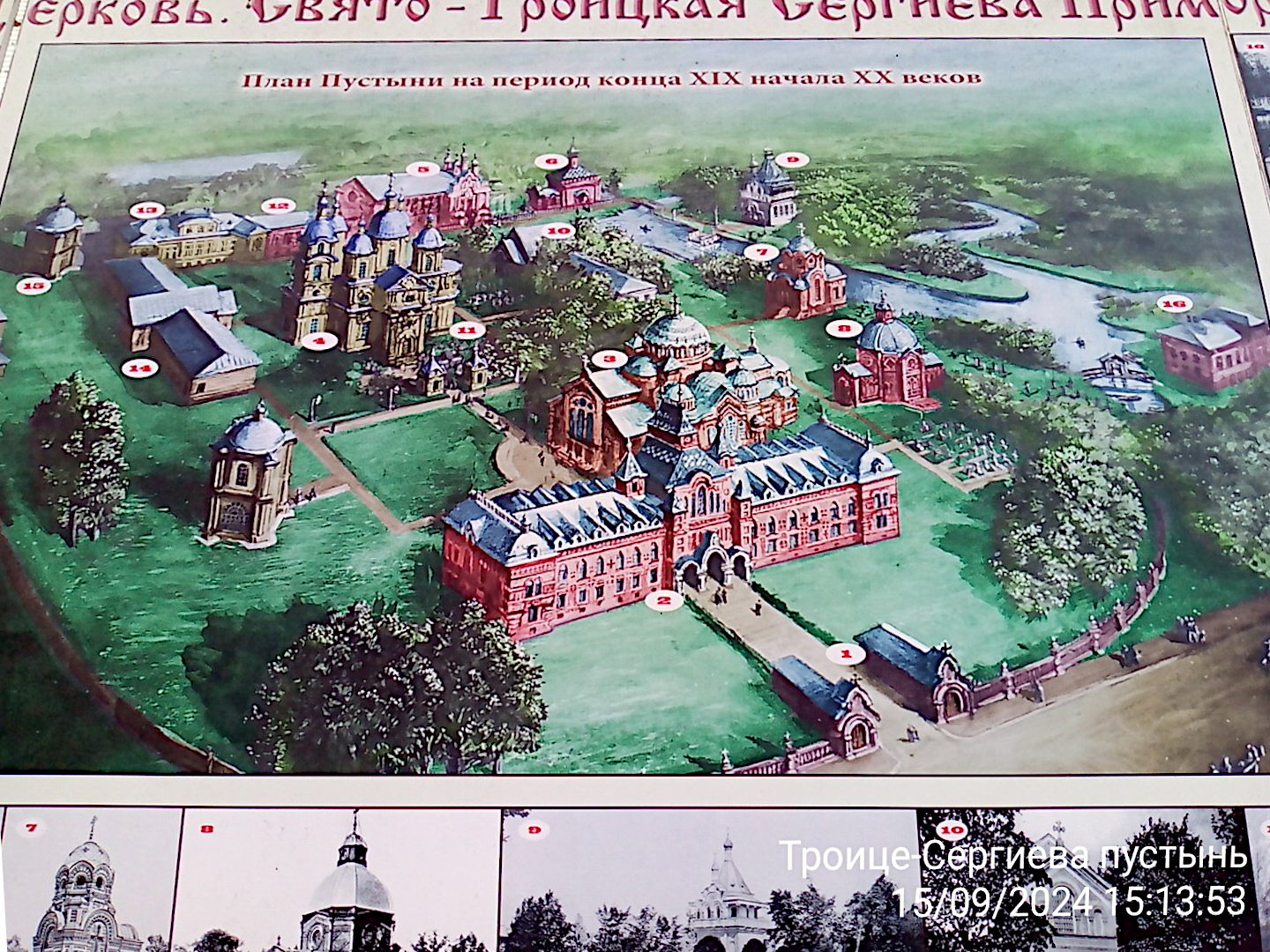

По проекту П. А. Трезини кельи в 1756—1760 годах были выстроены из кирпича, а к 1764 году на углах стен появились башни. В том же году монастырь, где жило около 20 монахов, отделился от Троице-Сергиевой лавры и стал управляться собственным архимандритом.

В день дворцового переворота 28 июня (9 июля) 1762 года, Екатерина II ожидала в Троице-Сергиевой пустыни, в покоях архимандрита Лаврентия, письменного отречения Петра III.

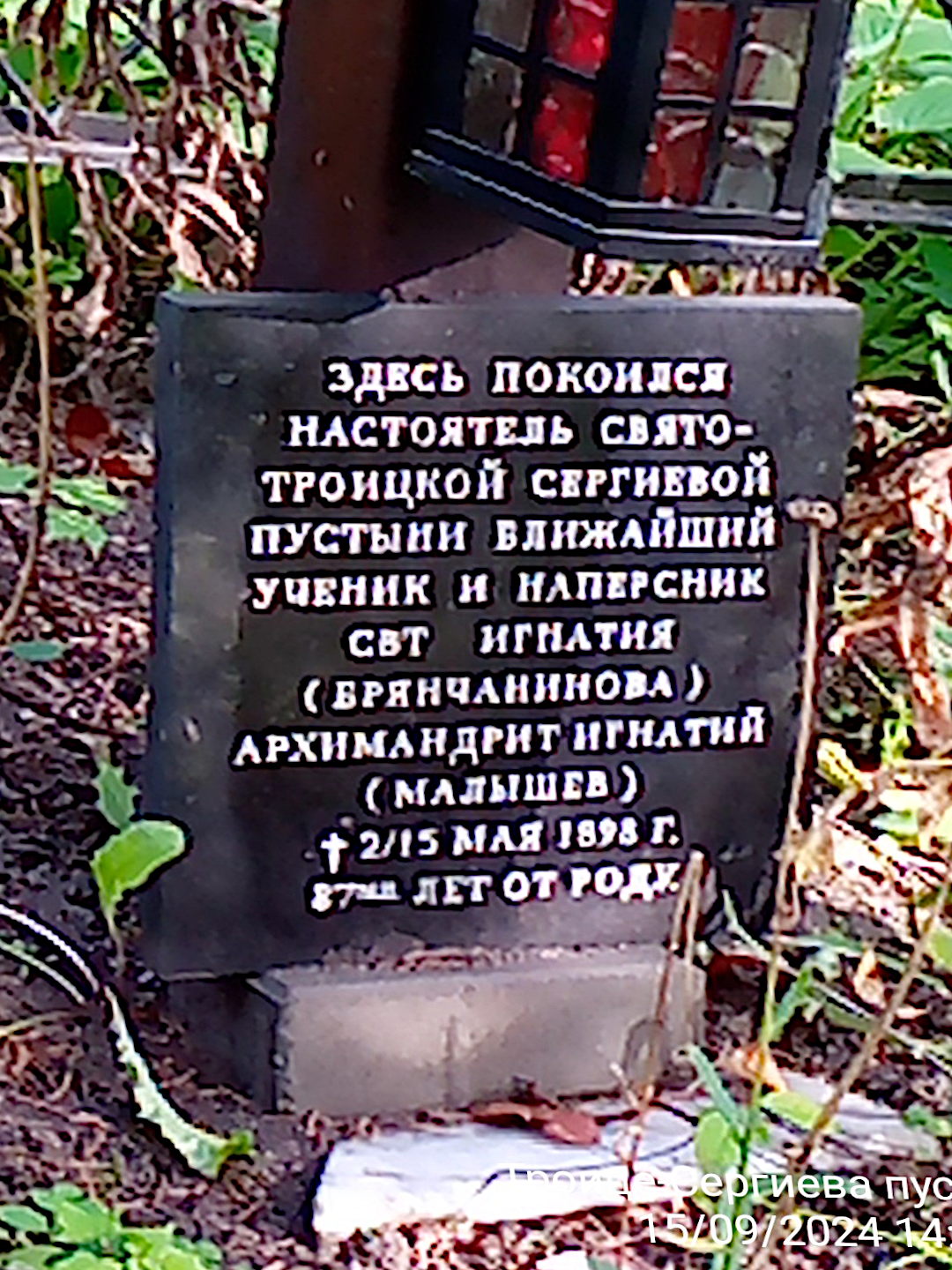

Расцвет пустыни относится к 1834 году, когда её наместником был назначен архимандрит Игнатий (Брянчанинов). Уже через год он объединил братские корпуса галереей, в которой устроил трапезную, привёл в порядок хозяйство и отремонтировал храмы. Монастырским хором при нём руководил известный духовный композитор протоиерей П. И. Турчанинов. Дело архимандрита Игнатия продолжал в 1857—1897 годах архимандрит Игнатий (Малышев). Большой известностью пользовался в то время в столице духовник братии иеромонах Герасим, выпускник столичного университета, скончавшийся в 1897 году.

Перед революцией в обители, обладавшей капиталом в 350 тыс. руб., было семь храмов и жило около 100 человек братии, из которых по давней традиции выбирались судовые священники для русского военного флота.

В 1919 году пустынь была закрыта, насельники отправлены в ссылку, монастырское кладбище начало уничтожаться. Часть братии осталась жить среди воспитанников основанной в зданиях монастыря детской трудовой колонии — коммуны «Труд»; в школе при колонии в 1925 г. обучалось 265 детей.

В 1930-е годы в монастырских зданиях разместили Объединённые курсы (школу) усовершенствования командного состава военизированной охраны промышленных предприятий и государственных сооружений ВСНХ СССР им. Куйбышева. В 1932 году была организована Школа НКВД им. Куйбышева, готовившая воентехников для охраны объектов стратегического назначения.

Свято-Троице-Сергиева пустынь серьёзно пострадала в 1930-х годах, а также была затронута разрушениями в период Великой Отечественной войны.

В 1960-е годы в здания монастыря въехала Ленинградская специальная средняя школа милиции МВД СССР. Наибольшие потери монастырские храмы и кладбище понесли в 1960-е годы.

Пустынь была вновь открыта в 1993 году, когда был принят приказ о её поэтапном возвращении церкви.

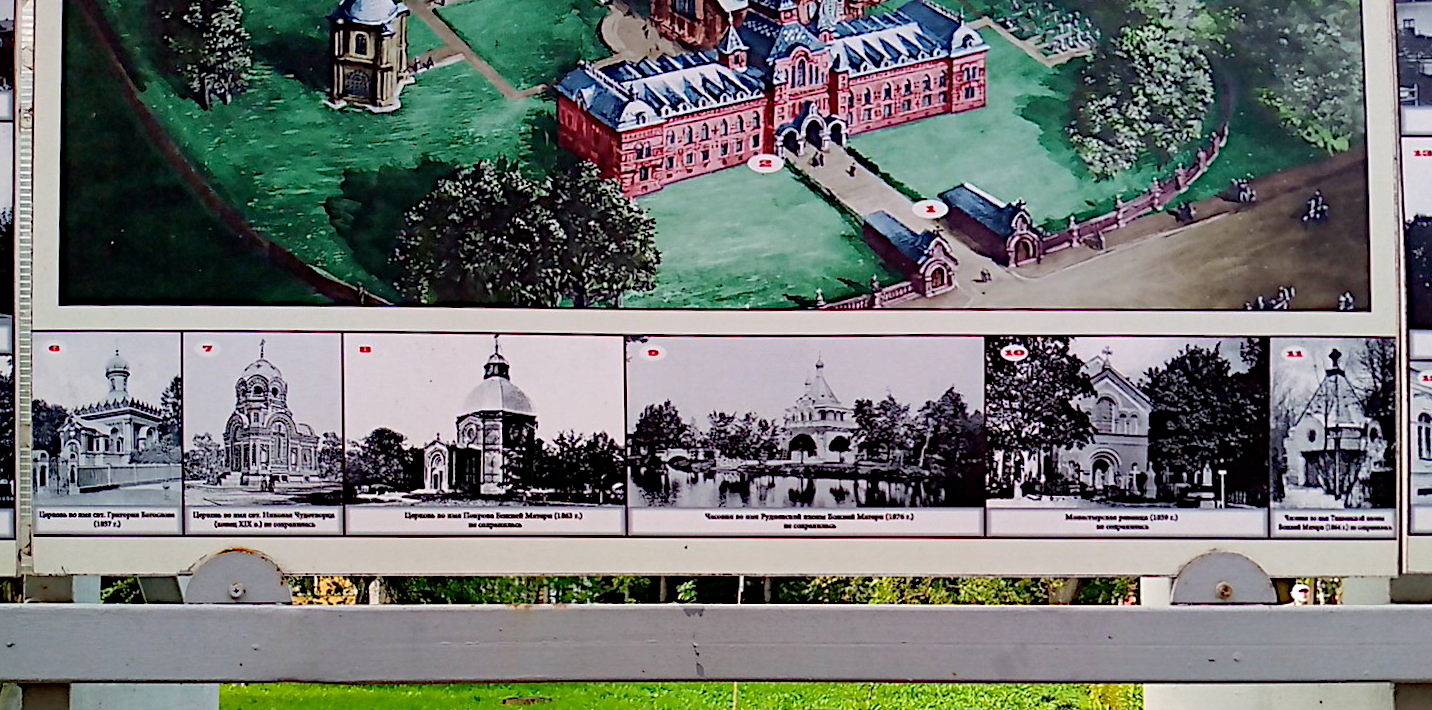

Разрушенные храмы монастыря

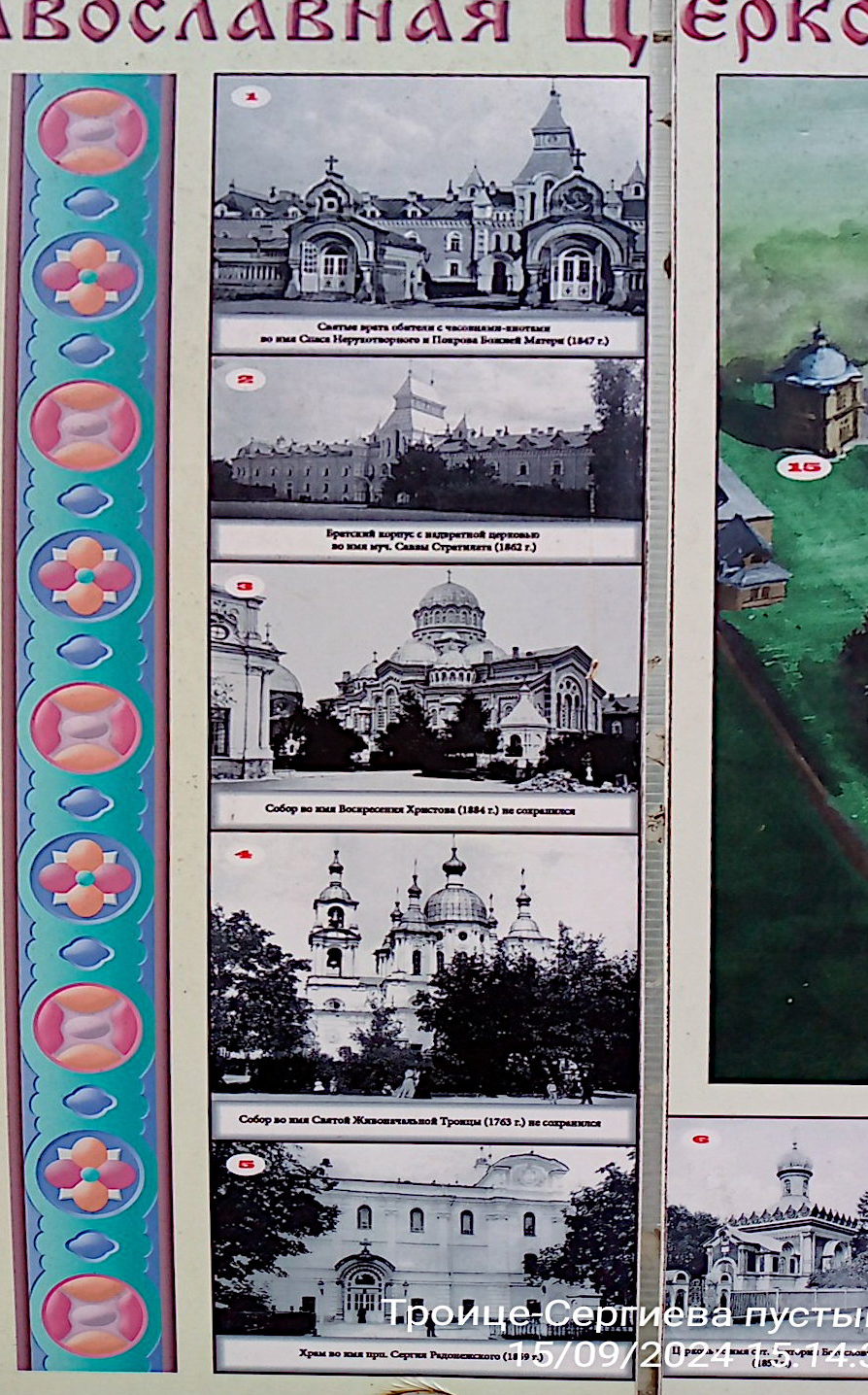

Троицкий собор (Собор Пресвятой Троицы) (1756—1760, арх. П. А. Трезини) — закрыт в 1931 году, взорван в 1960 году (в ноябре 1963 года во время нахождения на территории монастыря детской воспитательной колонии — уточнено свидетелем данного события).

Воскресенский собор (Собор Воскресения Христова) (1877—1884, арх. А. А. Парланд) — закрыт в 1920-е годы, разобран в 1968 году.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1844—1863, арх. Р. И. Кузьмин, Г. Э. Боссе) — взорвана в 1964 году.

Церковь Валериана Мученика (1805—1809, арх. Л. И. Руска) — в инвалидном доме, закрыта в 1919 году, восстанавливается.

Часовня Иконы Божией Матери Рудненская (1876, арх. Д. И. Гримм) — погибла в годы Великой Отечественной войны.

Часовня Иконы Божией Матери Тихвинская (1863—1864, арх. А. М. Горностаев) — погибла в годы Великой Отечественной войны.

|

|

|

|

|

|

В 1862 году над монастырскими воротами была возведена церковь во имя св. Саввы Стратилата. Церковь строилась про проекту А. М. Горностаева, на средства М. В. Шишмарёва, в память крупнейшего российского предпринимателя, мецената С. Я. Яковлева. |  |

|

|

Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского

Опираясь на денежную помощь княгини 3. И. Юсуповой, архитектор А. М. Горностаев в 1854 году приступил к полной перестройке храма в византийском стиле. Он сделал его пятиглавым и двухэтажным, внизу разместив приделы — Христа Спасителя с усыпальницей Апраксиных (освящён 4 июля 1857 года) и мц. Зинаиды (освящён 28 апреля 1861 года) с могилами князей Юсуповых, где стоял иконостас из розового кипариса. Освящение главного придела произвёл 20 сентября 1859 года митрополит Григорий в присутствии великих князей Константина Николаевича и Николая Константиновича.

Вмещавший 2000 человек храм освещался двумя рядами романских окон с витражами. Внутреннее его пространство делилось на нефы восемью колоннами из полированного тёмно-красного гранита, которые поддерживали хоры. Потолок, как в ранне-византийских базиликах, был перекрыт деревянными балками. Меж арок Р. Ф. Виноградов (по эскизам М. Н. Васильева) написал на золотом фоне византийский орнамент.

Иконостас был сделан по рисунку А. М. Горностаева, с колоннами из порфира и деталями из каррарского мрамора, малахита, лазурита и полудрагоценных камней. Образа в царских вратах из золочёной бронзы исполнили акад. Н. А. Лавров, автор фресок, и М. Н. Васильев. Видный духовный писатель А. Н. Муравьёв пожертвовал храму в 1861 году серебряный ковчежец с частицами святых мощей, который он получил от александрийского патриарха Иерофея, а в следующем году А. С. Норов — мраморную колонну высотой 60 см с образом Рождества Богородицы, привезенную им из иерусалимского дома свв. Иоакима и Анны. Из золочёного серебра была сделана дарохранительница.

Храм был закрыт в 1920-х годах; сохранился, но сильно переделан. Вновь он был открыт в 1993 году (первая служба состоялась в праздник Введения). В 1994—1995 гг. художником С. Н. Спицыным была создана алтарная фреска храма. Создавая проект росписи алтарной апсиды, художник взял за образец византийскую иконографию собора Монреале, где этот образ решён в технике мозаики.

|

|

|

|

|

В церкви преподобного Сергия Радонежского в приделе мученицы Зинаиды (освящен в 1861 г.) покоилась княгиня Зинаида Ивановна Юсупова. Нижние приделы занимали богатые семейные гробницы Клейнмихелей, Карцевых, Шишмарёвых, Игнатьевых и других богатых фамилий.

Зубовский корпус. Церковь Святого Мученика Валериана

В 1804 г. от ран, полученных в персидском походе, скончался покоритель Дербента, граф Валериан Александрович Зубов, завещавший выстроить над своей могилой церковь с инвалидным домом для «увечных воинов». Выполнить волю покойного взялись его братья Платон и Николай Зубовы, впоследствии оба захороненные в этой церкви. Всё время своего существования храм и богадельня содержались на средства Зубовых. 16 сентября 1805 года в западной части монастыря, рядом с оградой, над могилой Зубова по проекту Л. Руска была заложена церковь во имя св. мученика Валериана с богадельней. В 1805—1809 гг., в западной части Сергиевой пустыни, было построено двухэтажное ампирное здание с портиком, проект которого выполнил Л. Руска. Церковь святого Валериана, выстроенная в виде овальной ротонды, находилась в центральной части строения; иконостас в этом храме (одноярусный) был также размещён полукругом. Храм был освящён 21 июня 1809 архимандритом Порфирием в 1808—1809 гг. бывшего настоятелем пустыни, в годовщину смерти графа В. А. Зубова. Первые инвалиды — насельники Зубовской богадельни появились в 1814 году.

В крипте церкви святого Валериана находилась семейная усыпальница графов Зубовых, где к началу XX в. насчитывалось двадцать семь захоронений, многие из которых были украшены мраморными и бронзовыми бюстами. В крипте церкви были похоронены братья Николай, Дмитрий и Платон Зубовы, их дети и внуки, а также дочь и внук А. В. Суворова — Наталья Александровна Суворова-Зубова и Александр Аркадьевич Суворов. Над входом в усыпальницу была помещена доска из чёрного мрамора, на которой вызолоченными буквами написано: «Храм вечного упокоения роду светлейшего князя и графов Зубовых сооружен 1809 г.»[15]. В 1865—1866 акад. Н. А. Лавров написал четыре новых образа для иконостаса церкви Св. Валериана.

Церковь, как и все остальные храмы пустыни, был закрыта в 1919 г. В здании храма разместились мастерские трудовой колонии. В 1923 году были уничтожены все захоронения Зубовых. Здание сохранилось, но вследствие перестроек 1935 г. его вид искажён: оно надстроено (в центре на один этаж, по краям на два), изменены некоторые детали отделки.

|

|

|

В восточной части монастыря находилась часовня с иконой Рудненской Божией матери. На Большой Петергофской дороге стояли ещё две часовни. Настоятельские кельи монастыря были выстроены в 1760 году, в них располагалась также картинная галерея. Каменная братская трапезная была построена по проекту настоятеля Игнатия Брянчанинова, а двухэтажные корпуса братских келий со святыми воротами — по проекту А. М. Горностаева в 1862 году. При монастыре находились, кроме общих братских келий, обширная библиотека, двухклассная церковно-приходская школа с общежитием, инвалидный дом и монастырская больница.

Закрытие храмов монастыря началось в 1919 году, но Троицкий собор действовал до 1931 года. С его закрытием были арестованы или разогнаны последние монахи пустыни. Известно, что двое из них, последний настоятель пустыни архимандрит Игнатий (Егоров) и иеромонах Филимон (Алексеев), служили на приходах Ленинградской епархии до Большого террора 1937—1938 годов, когда были арестованы и расстреляны.

В 1968 году была снесена Воскресенская церковь. В 1960 (ноябрь 1963 года — уточнено свидетелем события) и в 1964 гг. был взорваны Троицкий собор и Покровская (Кочубеевская) церкви. Распоряжение о сносе храмов было подписано главным архитектором Ленинграда В. А. Каменским и членом-корреспондентом Академии архитектуры СССP И. И. Фоминым.

Кладбище

На кладбище ещё с екатерининских времён, «подобно кладбищам Александро-Невской лавры, Донского и Симонова монастырей в Москве», хоронили умерших из знатных родовитых семей: Апраксиных, Дурасовых, Мятлевых, Строгановых; здесь упокоились также Ольденбургские, Потёмкины, Шереметевы, Зубовы, Энгельгардты, Нарышкины, Опочинины, Голенищевы-Кутузовы, Разумовские, Фредериксы, Стенбок-Ферморы и члены других известнейших в русской истории фамилий. На кладбище хоронили министров, сенаторов, членов Государственного совета, высших сановников.

В XIX веке здесь были похоронены строители храмов пустыни — архитекторы А. М. Горностаев (в настоящее время могила восстановлена, над ней поставлен крест) и А. И. Штакеншнейдер; поэт И. П. Мятлев, артист и оперный певец В. М. Самойлов.

Массированное уничтожение кладбища началось в 1930-е годы; кладбище сровняли с землей, но уничтожить его окончательно помешала начавшаяся война.

К 1993 году, когда в монастыре вновь появились насельники, кладбища уже не существовало, на его месте находился плац, покрытый асфальтом.

В 1995—2000 годы восстановлены надгробия над некоторыми захоронениями: канцлера А. М. Горчакова, архитектора А. И. Штакеншнейдера, принцев П. Г. Ольденбургского и К. П. Ольденбургского, генерала П. А. Чичерина и его супруги, А. А. Куракиной.

|

|

|

|

|

|

|

|

Пустынь в наилучшие для нее времена.

|

|

|

|

|

|