Тя́рлево — посёлок в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга. Расположен на берегах Тярлевского ручья и реки Славянки, на юге примыкает к Павловскому парку.

В 1797 году финская деревня Тярлево (фин. Tärölä) лютеранского прихода Венйоки была приписана ко вновь образованному Павловскому Селу. После постройки Царскосельской железной дороги — дачная местность, состоявшая из деревень Тярлево, Глазово, Нововесь. Деревня Глазово ещё в 1817 году была перепланирована по проекту архитектора К. И. Росси: создана кольцевая улица, вырыты пруды. С 1882 по 1941 год существовал остановочный пункт (платформа) Тярлево на ныне разобранном перегоне Царское Село — Павловск I (на пресечении Большой улицы и Фильтровского шоссе).

Тярлево можно считать родиной российской легкой атлетики: в 1888 году отдыхавшая здесь молодёжь впервые в России провела соревнования по бегу. Позднее в Тярлеве летом регулярно устраивались легкоатлетические соревнования по всё более расширявшейся программе.

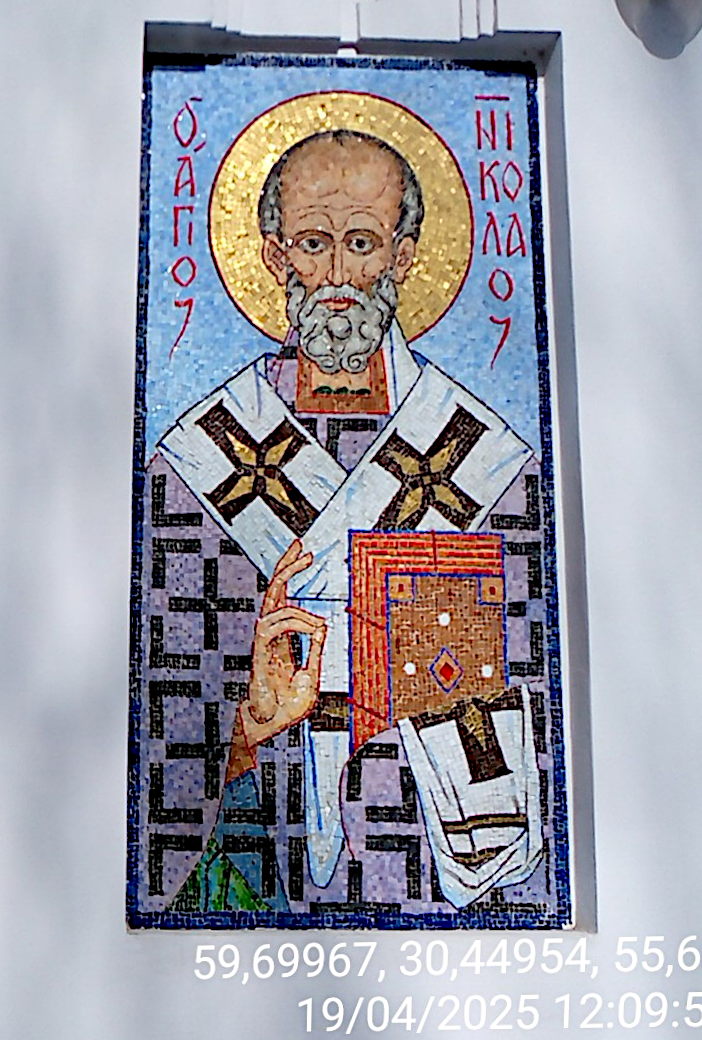

Церковь Преображения Господня

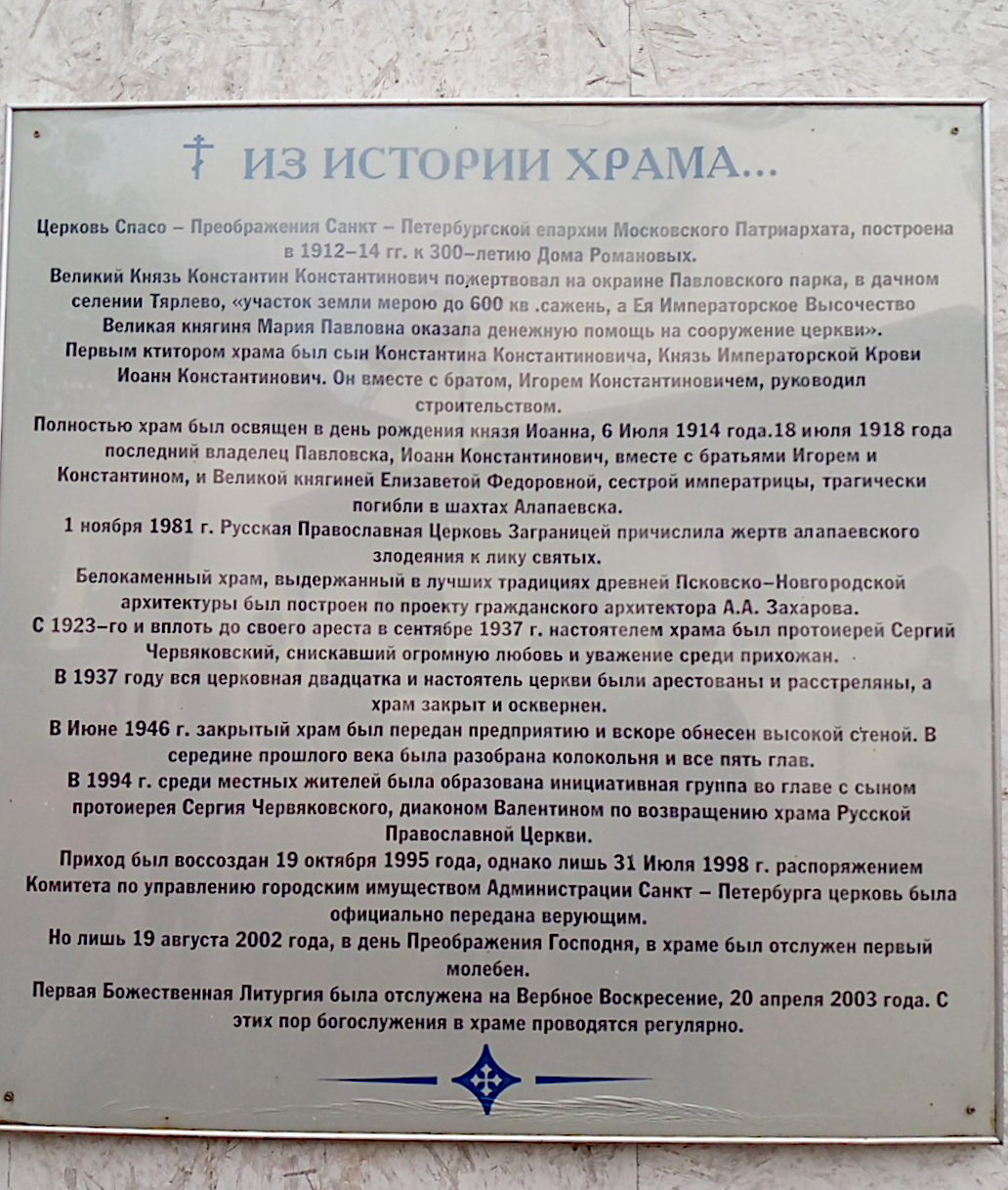

В начале 1912 года тярлевская дачевладелица Е. В. Бекетова предложила возвести отдельный храм в посёлке и пожертвовала на строительство крупную сумму денег. Тогда же было решено приурочить строительство церкви к празднованию 300-летия Дома Романовых. Участок земли на окраине Павловского парка выделил великий князь Константин Константинович.

Проект церкви был создан архитекторами Алексеем Захаровым и Николаем Рклицким. Закладка храма произошла в том же 1912 году. Строительства храма велось на пожертвования, собранные местными дачниками. Среди жертвователей были великая княгиня Мария Павловна и императрица Александра Фёдоровна. Первым ктитором храма стал князь императорской крови Иоанн Константинович, входивший вместе с братом Игорем в Строительный комитет.

В сентябре 1937 года был арестован и 12 ноября расстрелян настоятель храма протоиерей Сергий Червяковский. Богослужения в церкви прекратились, а в 1939 году храм был официально закрыт. В церкви был устроен клуб. Снова храм был открыт на короткий промежуток времени с сентября 1941 по 1944 год. После войны, в июне 1946 года, здание было передано под цех галантерейной фабрики «Север», территория была обнесена высокой стеной. В 1950-е годы была разобрана колокольня и главы.

По ходатайству созданной в 1994 году среди местных жителей инициативной группы, здание храма было возвращено Русской православной церкви. Однако процесс происходил медленно: приход был создан 19 октября 1995 года, а храм был официально передан лишь 31 июля 1998 года. После этого частично помещение храма было освобождено, но администрация объединения постоянно препятствовала проведению богослужений.

Первый молебен в храме был отслужен только 19 августа 2002 года; первая Божественная Литургия — 20 апреля 2003 года. В настоящее время храм полностью передан Церкви, регулярно проводятся богослужения.

14 августа 2005 года рядом с местом, где с 1906 по 1920 год стоял дом, в котором проживал В. Н. Муравьёв (будущий преподобный Серафим Вырицкий), был установлен поклонный крест.

28 сентября 2008 года состоялся подъём большого купола и освящение центрального креста храма. 22 октября 2009 года был освящён большой колокол-благовест.

| Сейчас (11.07.2024) забор остался, часть бывшей территории церкви еще принадлежит заводу. Местные жители называют церковь Алапаевской, в честь невинно убиенных в Алапаевске членов царской фамилии и их сопровождавших, в том числе сыновей Константина Константиновича (КР) Иоанна и Игоря . Территория вокруг храма совсем небольшая, но ухоженная до мелочей. На небольшом пространстве много красивых цветов и кустов, оригинально скомпонованных, есть детская площадка. Всё окружение производит приятное впечатление. Приятно было, что никто не ворчал по поводу нашей "команды", в которой женщины были в брюках (мы же туристы). |  |

|

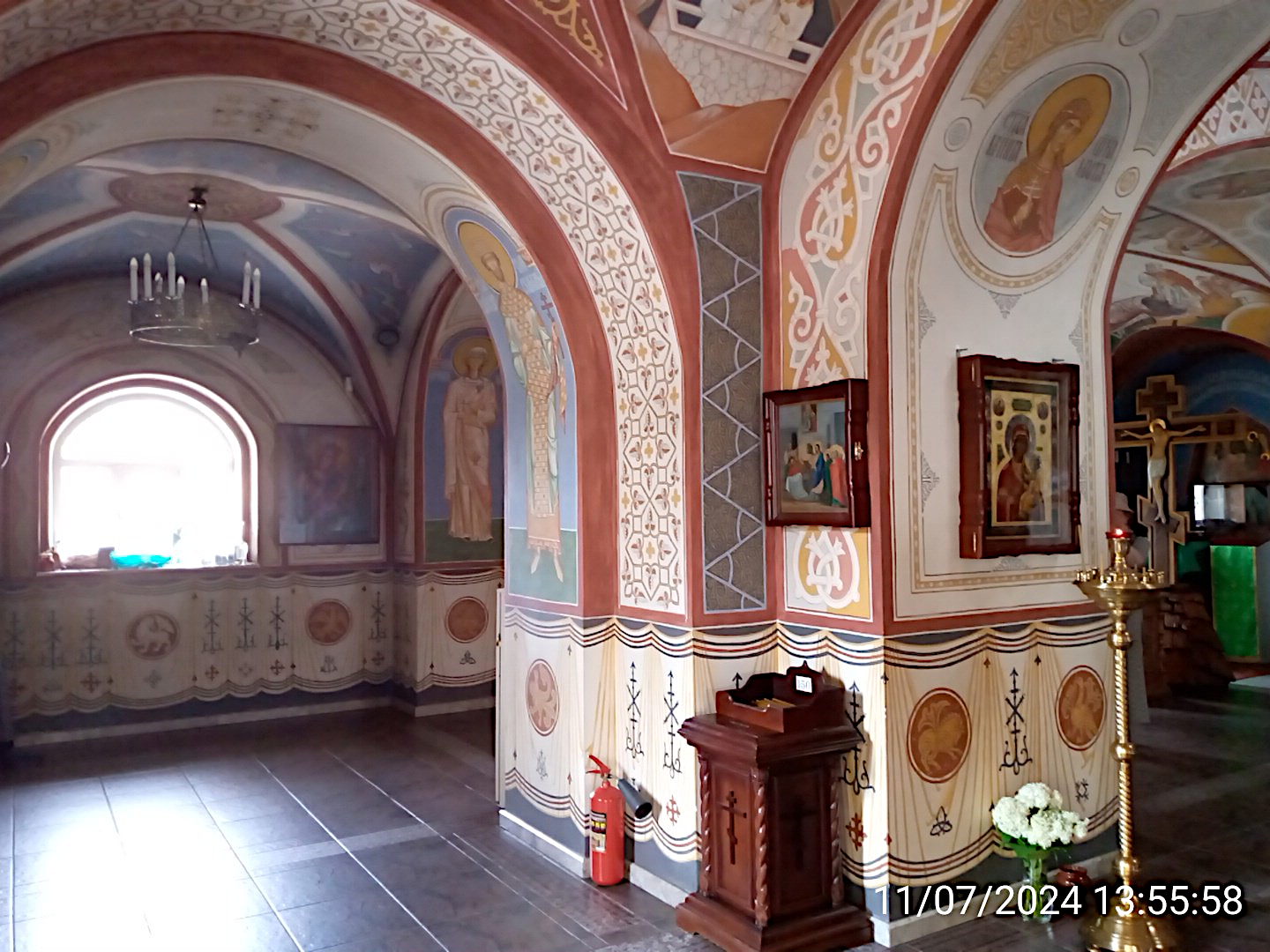

Белокаменный храм построен в неорусском стиле. Образцами для него стали постройки псковско-новгородской архитектуры.

Церковь имеет пять глав, установленных на высоких барабанах. Над западным входом находится звонница. Пять колоколов для храма были приобретены в марте 2005 года. Кроме того, были отлиты ещё три колокола.

|

|

|

|

|

|

|

|

На западном фасаде храма находится образ Спаса Нерукотворного, который после закрытия храма был сначала закрашен, а затем — заштукатурен. Икона была расчищена в 2005 году.

|

|

|

|

|

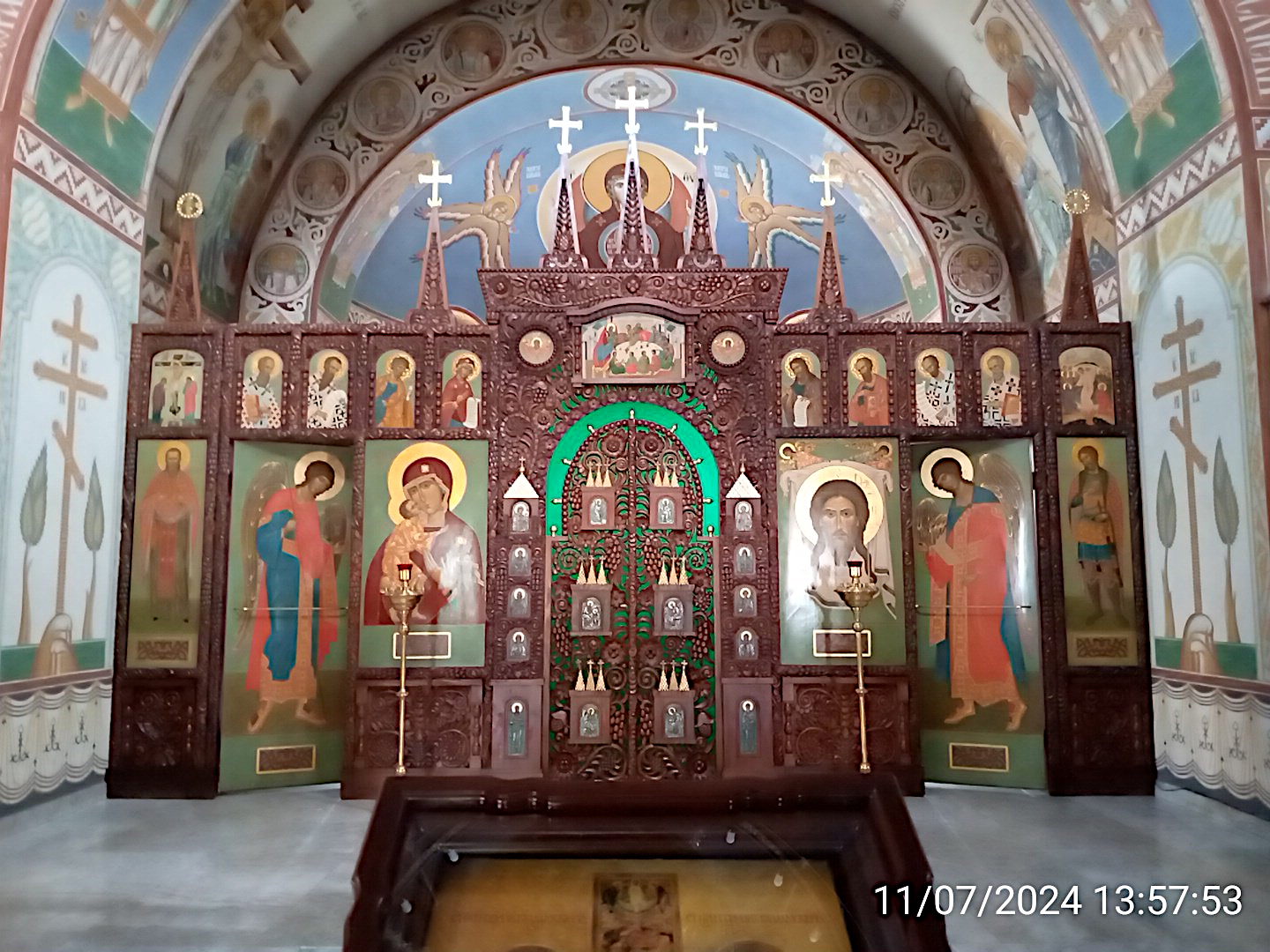

Интерьер храма

Двухъярусный резной иконостас был изготовлен из темного дуба и украшен иконами, написанными в древнерусском стиле без окладов. В алтаре храма находится запрестольный образ Спасителя с Крестом и знаменем в руках. Ранее в храме находилось несколько древних икон с Афона, подаренных императором Николаем II.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ферма

|

|

|

|

Комплекс фермы, включающий сохранившееся деревянное двухтажное здание (парадный молочный павильон), был построен в 1801 году.

Ферма была построена для содержания животных, ранее живших в Молочном домике. А. Н. Воронихин частично перестроил ранее существовавшие сооружения, частично построил новые (птичник, конюшни, ледник, пруд). Служебные постройки были выдержаны в стиле русского деревянного зодчества, парадный павильон оформлен в духе классицизма. Мария Фёдоровна завела здаесь образцовое молочное хозяйство, из павильона рассылались молочные продукты гуляющим по парку, здесь она вела дневник.

Внутри павильона сохранилась дубовая лестница из отделки Воронихина, украшенная колоннами дорического ордера.

|

|

В 1820 году Карл Росси создал проект перестройки главного павильона, украсив восьмигранной башней-бельведером и стрельчатыми окнами. Проект был реализован в 1834 году, после того, как сооружения стали ветхими и потребовали ремонта. В духе готики были оформлены наличники, карниз и входная дверь, новая роспись была сделана Б. Медичи. В павильоне было пять комнат с полукруглыми окнами на первом этаже и две на верхнем, причём одно из верхних помещений было восьмигранным, а окна другого были украшены цветными стёклами.

|

|

|

До революции здание сдавали в аренду дачникам, позднее то же делал музей «Павловск». В 1950 году один из арендаторов организовал в павильоне цех по варке мыла, что сильнее, чем война, повредило настенную роспись. В 1985 году по решению Ленгорисполкома институт имени Попова по проекту «Ленпроектреставрации» отреставрировал здание с организацией в нём базы отдыха. В 1995 году владельцем здания стал Русский музей, который сначала планировал ещё одну реставрацию и использование под базу отдыха, а в 2011 году анонсировал обустройство в павильоне детской школы раннего развития.

|

|

|

|

Рядом с воротами - новодел, здание для сотрудников Руского музея, построенное в 21 веке.

|

Круговая улица

Круговая улица, спроектированная Карлом Росси, очень хорошо сохранилась, и сейчас представляет собой удивительное по живописности, ухоженности, необычному уюту и спокойствию. Так это мне показалось. Пока мы проходили, не проехало ни одного автомобиля, не видела я и людей, даже собаки лаяли где-то в отдалении. Буйная зелень, яркие газоны, отсутствие мусора - всё это произвело на меня сильное впечатление, которое ещё больше усиливается созерцанием необычных построек, которые не закрыты 3-5-метровым забором. Стиль их иногда вызывает недоумение и вызывае споры, и это тоже привлекает.

|

|

|

|

|

|

|

|

| В центре круга Круговой улицы находится круглый пруд, который сейчас меньше, чем был спроектирован. Это "глаз", который существует в память о деревне Глазово, существовавшей ранее на этой территории. |  |

|

Место дома, где жила О.Д.Форш.

Место, где находился дом, где жила Ольга Дмитриевна Форш свои последние 6 лет. Выращивала цветы и яблони. Это окраина Тярлева. За домом ручей. Ольга Дмитриевна говорила, что мой огород сползает в ручей. Это напротив дома 25 по Новой ул. был маленький домик, к кот. сейчас не подойти, да и он перестроен (скорей всего на современной карте это дом 29). К дому подвели воду, сделали канализацию и асфальтовую дорожку к гаражу, который, единственный сохранился без изменений. Я подробно не смогла это рассмотреть, как-то неловко было. Сейчас энтузиасты пытаются открыть музей, но пока не получается.

Тярлево Ольга Ивановна Морозова - музей свадьбы, семьи и детства

|

|