|

28 ноября 1828 года императором Николаем I было утверждено Положение о Санкт-Петербургском Практическом Технологическом институте. В Именном указе, данном по этому случаю Сенату, сказано: "Признали Мы за благо учредить в Санкт-Петербурге Практический Технологический институт... Цель Практического Технологического института есть та, чтобы приготовит людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными частями оных". 11 октября 1831 г. состоялось официальное открытие института - начало учебных занятий. Организатором учебного процесса был академик Г.И.Гесс. Первый выпуск состоялся в июле 1837 г. Было выпущено 14 человек.

|

Здание Санкт-Петербургского Практического технологического института. Гравюра 1831 г. |

1862-1868 гг. - период крупных преобразований в институте, превративших его в специальное высшего разряда учебное заведение. Большую роль в этой реформе сыграл ректор института Илья Петрович Чайковский, отец великого композитора П. И. Чайковского. По его приглашению на преподавательскую работу в институт пришел Д. И. Менделеев. 19 декабря 1863 г. Д. И. Менделеев был избран по конкурсу и до 1872 г. работал профессором химии. Он читал лекции, вел практические занятия, заведовал химической лабораторией. В эти годы Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию (1865 г.), написал фундаментальный труд «Основы химии», открыл Периодический закон и разработал Периодическую систему химических элементов (1869 — 1871 гг.) . С институтом Д. И. Менделеев был связан долгие годы и после ухода из него.

Среди коллег Д. И. Менделеева по работе в институте были И. А. Вышнеградский, Д. К. Чернов, Н. П. Петров, А. В. Гадолин, И. А. Евневич, П. В. Еремеев, Н. П. Ильин, Э. Х. Ленц - крупные ученые, развившие ряд областей науки и техники. Его ученики А. К. Крупский, А. И. Тавилдаров, А. А. Летний, С. И. Гулишамбаров, В. М. Руднев, Н. К. Волков и др. оставили яркий след в развитии русской науки, промышленности, техники.

В январе 1870 г. было утверждено положение о разрешении инженерам-технологам и технологам первого разряда ношения нагрудного знака установленного образца. Институт получил право командировать, из числа окончивших курс, технологов за границу на один год для стажировки и повышения квалификации. К своему 50-летию (1878 г.) Технологический институт вполне сформировался как высшее техническое учебное заведение с пятилетним сроком обучения и специальным нагрудным знаком.

|

Выпускной нагрудный знак инженера-технолога. 1870 г. |

Институт активно способствовал распространению технических знаний и технического образования в России. Технологи были в числе учредителей и активных деятелей Русского технического общества (1866 г.), Русского химического общества (1868 г.) и Общества технологов (1889 г.).

Активным деятелем пятого, фотографического отдела РТО был выпускник института 1889 г. С М. Прокудин-Горский.

По инициативе инженера-технолога И. И. Беггрова было создано Общество технологов, которое к январю 1894 г. насчитывало в своих рядах уже 740 членов. Общество имело свою техническую библиотеку, устраивало публичные лекции виднейших ученых, издавало журнал «Вестник общества технологов» и стало центром научно-технического объединения.

Ученые института были в числе и нициаторов издания «Технической энциклопедии» (1862 — 1869 гг.), «Библиотеки промышленных знаний» (1899 — 1901 гг.), «Энциклопедического словаря» (1890 — 1904 гг.) . Технологи основали и редактировали журналы «Инженер», «Технические иллюстрации», «Электричество» и др.

В 1899 г. Учебный комитет получил право отбирать из числа выпускников кандидатов для подготовки к преподавательской деятельности.

Институт готовил педагогические и научные кадры для вновь открываемых Московского высшего технического училища, первого в мире Высшего женского технического училища в Петербурге, Московского химико-технологического, Харьковского и Томского технологических, Донского, Киевского и Петербургского политехнических институтов.

Начиная с 60-х гг. прошлого века институт был непременным участником международных выставок и ярмарок, где, как правило, занимал призовые места, отмечался медалями, дипломами, грамотами.

В 1896 г. из «Практического Технологического» институт был переименован в «Технологический Институт Императора Николая I». Он во всех отношениях сравнялся с другими высшими техническими учебными заведениями и стал ведущим среди них центром, где многочисленные изобретения и выдающиеся идеи русской технической и научной мысли получали квалифицированную оценку и нужную поддержку.

|

Выпускной нагрудный знак инженера-технолога. 1896 г. |

По инициативе директора института профессора Д. С. Зернова в 1903 г. впервые в России были учреждены студенческие научные кружки, положившие начало активному участию студентов в научноисследовательской работе. В 1904 г. состоялась первая студенческая научная конференция. В 1945 г. — первая общеинститутская студенческая научная конференция.

С этого времени конференции проводятся ежегодно, как смотр результатов НИРС.

В приветственном адресе институту в день его 75-летия от Общества технологов отмечалось: «Все питомцы института были подготовлены к живому делу и к отечественному труду... Они разносят свои знания и свое культурное влияние в разнообразные сферы промышленной и общественной жизни, упрочивая доброе имя русских техников и достойно поддерживая славу института». Технологи активно откликались на все общественно-политические события.

В числе выпускников института писатели В. Г. Короленко, А. Н. Толстой, А. Н. Степанов, И. Я. Ильин (И. Я. Маршак), композитор и музыкальный критик М. М. Иванов и другие деятели культуры.

Особую страницу истории института составляет самоотверженный труд и ратные подвиги технологов в годы суровых испытаний Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.

В июньские дни 1941 г. свыше 750 студентов, преподавателей, сотрудников института ушли в действующую армию, свыше 100 — в отряды особого назначения, 150 — стали бойцами истребительных батальонов. Около 600 сотрудников, преподавателей, студентов вступили в народное ополчение.

Пoсле эвакуации части института в Казань, оставшиеся в блокадном Ленинграде кафедры и лаборатории стали научно-производственными мастерскими и производили боеприпасы, медикаменты, боевое снаряжение, средства связи и другие оборонные изделия.

Вся жизнь и деятельность технологов была подчинена нуждам фронта, обеспечению победы над врагом.

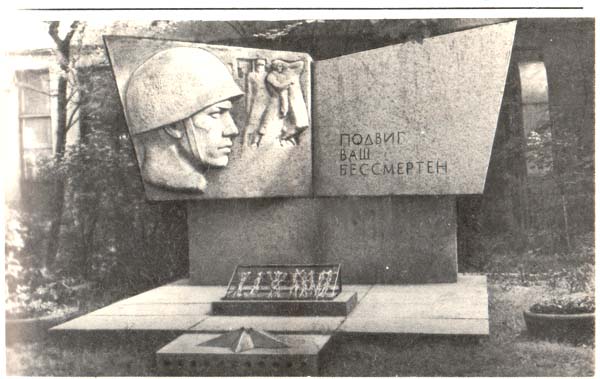

Имена 478 преподавателей, студентов, сотрудников института, погибших в боях на фронтах войны, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде высечены на граните памятника, установленного во дворе института.

|

Здесь проходят торжественно-траурные митинги, посвященные Дню Победы. «Подвиг ваш — бессмертен» — снова и снова звучат эти слова, как клятва технологов верности своему долгу служения Отечеству.

ХХ век принес институту новое, динамичное развитие, свои проблемы, отвечающие актуальным направлениям научно-технического прогресса.

Институт — колыбель рождения современного телевидения.

В 1907 г. профессор кафедры физики Б. Л. Розинг после десяти лет упорных исследований и экспериментов запатентовал изобретение электронно-лучевой трубки (Русская привилегия № 180076) . В мае 1911 г. впервые в мире в лаборатории института было продемонстрировано подвижное изображение простейших фигур на экране электронно-лучевой трубки.

В 20-е годы проблемами телевидения занимался Ленинградский Физико-технический институт АН, директором которого был выпускник института академик А. Ф. Иоффе.

В 1930 году сотрудник ЛФТИ, инженер-технолог А. П. Константинов запатентовал первую в мире электронную передающую телевизионную трубку с накоплением зарядов и их коммутацией электронным луче м (авторское свидетельство № 39830). В 1931 году ученик Б. Л. Розинга, В. К. Зворыкин (выпускник 1912 года), создал выдающееся изобретение — первый иконоскоп. На съезде общества радиоинженеров в Чикаго (1933 г.) В. К. Зворыкин доложил, что его десятилетняя работа по созданию полностью электронной системы телевидения завершена.

Выпускник института 1894 г. Я. И. Грдина на 10 лет раньше А. Бегена открыл сервосвязи, основоположник понятия о сервосвязах, которые теперь играют большую роль в машинной математике, теории автоматического регулирования и управления, кибернетике.

Выпускник института Н. П. Горбунов в 1918 г. возглавил научнотехнический отдел (НТО) ВСНХ России — первый штаб советской науки. Вокруг НТО сплотились более 200 известных в то время ученых страны, в том числе ведущие ученые института Л. А. Чугаев, А. А. Яковкин, А. Е. Порай-Кошиц, В. Я. Курбатов и др. В результате активной деятельности ученых этого отдела к концу 1919 г. и России действовали уже 33 Научно-исследовательских института.

Председателем комиссии по разработке и реализации Государственного плана электрофикации России (ГОЭЛРО) был технолог Г. М. Кржижановский — ученый- энергетик, академик. В комиссии работали технологи Г. Б. Красин, Л. К. Мартенс, Ф. В. Ленгник, Р. Э. Классон, Л. Б. Красин, А. А. Воронов, В. В. Старков и др. Ученые института были организаторами промышленного производства синтетического каучука. В 1932 г. (8 июля и 19 октября) были пущены первые в мире Ярославский и Воронежский заводы СК. Промышленность СК в Германии была организована в 1936 — 1938 гг., в США — только в 1941— 1943 гг.

Крупным организатором химической и микробиологической промышленности страны был выпускник института В. Д. Беляев.

В 30-е годы в институте был открыт инженерный химико-технологический факультет, готовящий специалистов в области порохов, взрывчатых веществ, компонентв ракетных топлив, пиротехнических композиций, а также первые в мире кафедры технологии пластмасс, технологии резины, технологии СК. Первые в стране кафедры технологии стекла, искусственного волокна, электротермии, химической технологии огнеупоров.

В 1949 г., по инициативе И. В. Курчатова, открыт инженерный физико-химический факультет, выпускающий специалистов в области ядерной энергетики.

В 1968 г. была открыта первая в стране кафедра химии твердых веществ (ныне кафедра химической технологии материалов и изделий электронной техники) .

Кафедры химической технологии органических красителей и фототропных соединений, технологии катализаторов, химической технологии материалов и изделий сорбционной техники остаются единственными в стране, осуществляющими подготовку соответствующих специалистов.

В 60 — 70 гг. в институте и на предприятиях, в НИИ и КБ были открыты проблемные и отраслевые лаборатории, базовые кафедры.

Уже более двадцати лет СПбТИ осуществляет подготовку инженерных кадров по индивидуальным учебным планам и программам.

Сегодня Санкт-Петербургский Технологический институт — университет — крупный современный учебный и научно-производственный центр, где высшее профессиональное образование, научно-исследовательская деятельность, подготовка кадров по самым актуальным направлениям научно-технического прогресса сочетаются с внедрением в производство новых более эффективных технологий, аппаратов и материалов. Его авторитет признан в России и за рубежом.