"Издательство АСТ" Москва Санкт-Петербург "Астрель-СПб" ВКТ Владимир

Справочник под общей редакцией Б.М.Кирикова

"Пилигрим" Санкт-Петербург 1996

Гривцова переулок, дом 10

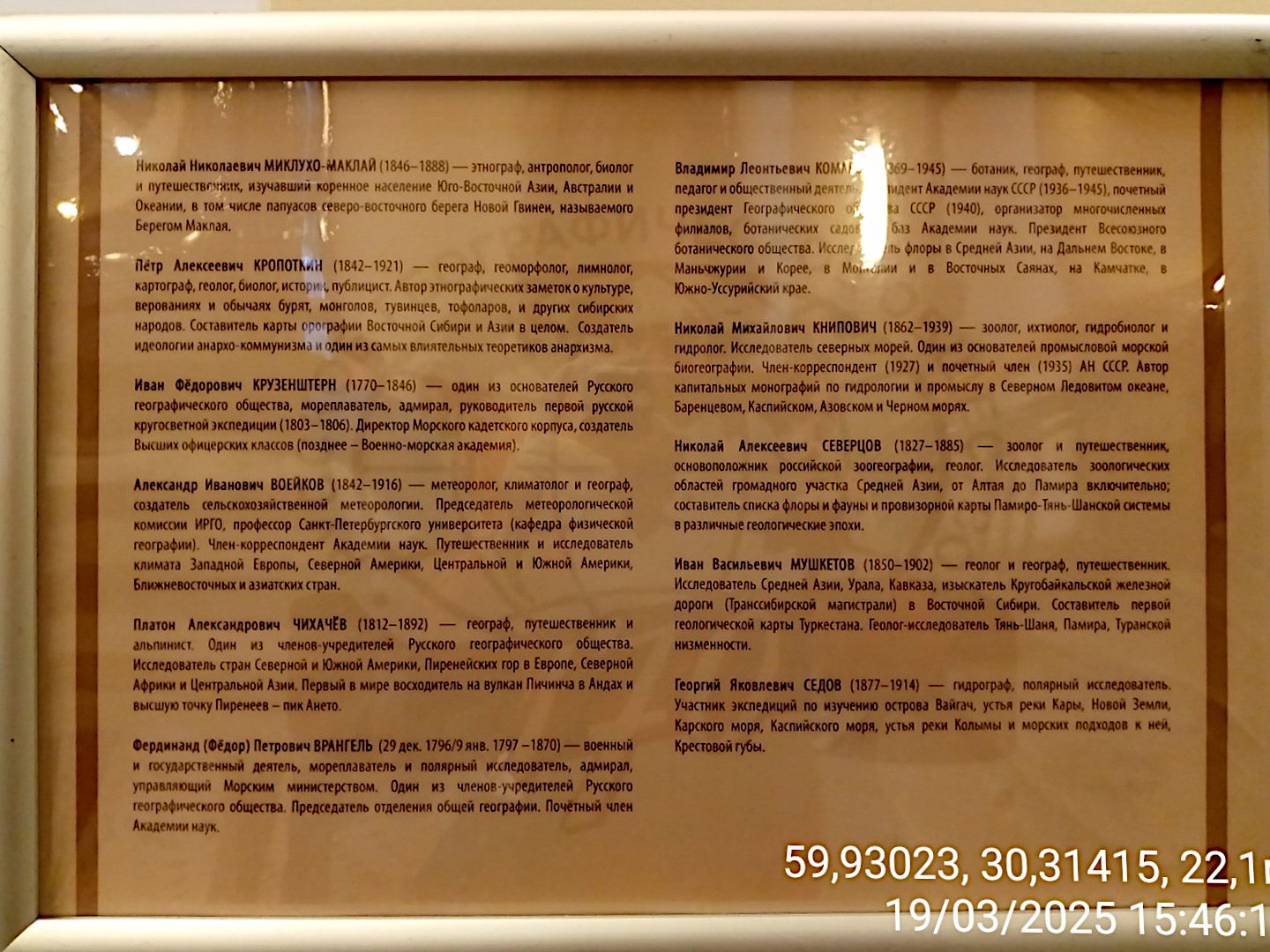

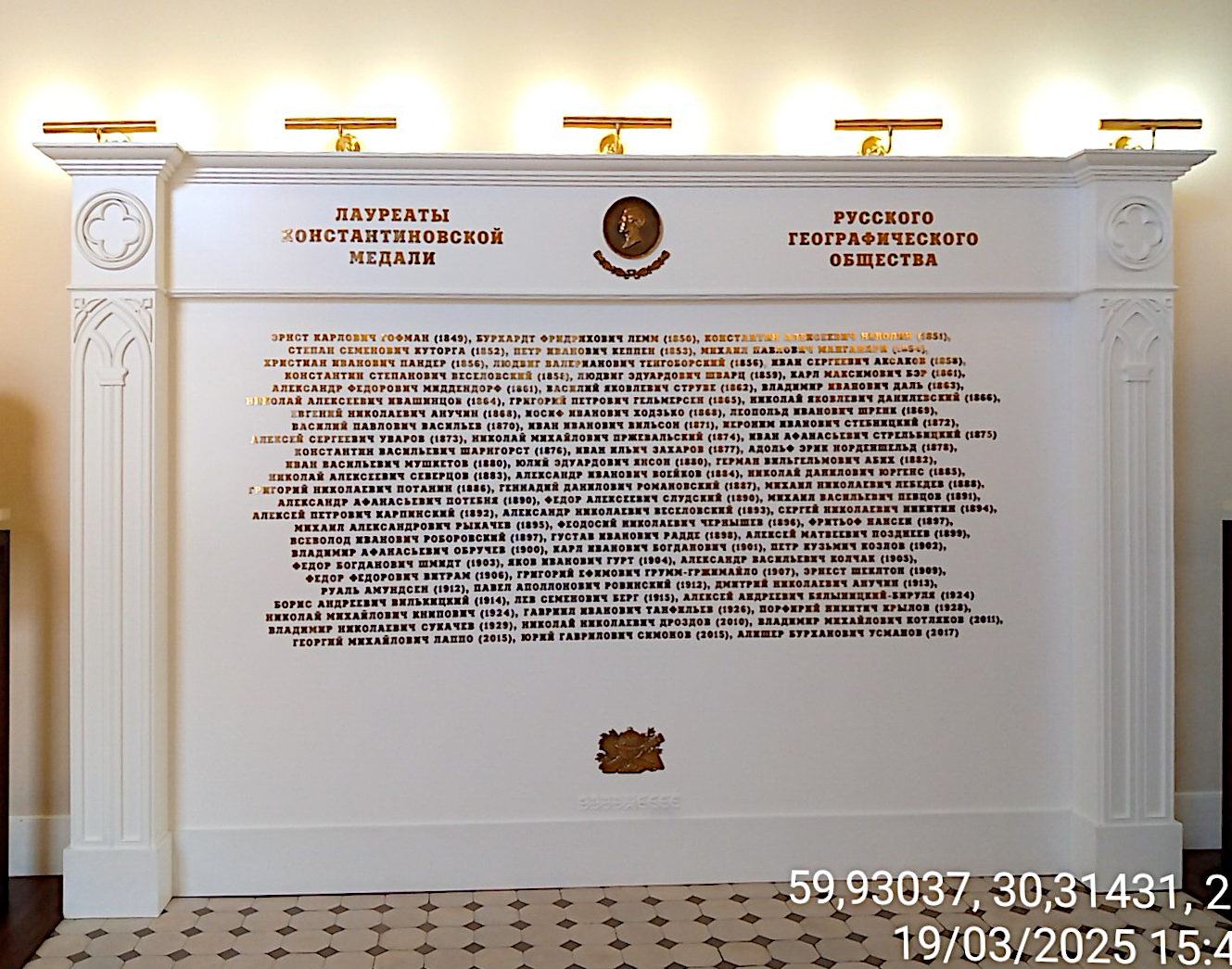

Русское географическое общество

Архитектор Архитекторы: Барановский Гавриил Васильевич

Год постройки: 1907-1909

Стиль: Неоклассицизм

Императорское русское географическое общество было основано по Высочайшему повелению в августе 1845 г., но только осенью следующего, 1846 г., его члены приняли решение нанять первое помещение в доме Пущина у Певчевского моста,где Общество собиралось вплоть до 1862 г., когда ему (опять же Высочайшим повелением) была отведена в безвозмездное пользование квартира в доме 6-й гимназии на Фонтанке у Чернышова моста (ныне площадь Ломоносова). Это был период расцвета географии, Общество активно развивалось, ширились фонды его библиотеки и архива.

В 1902 г. благодаря усилиям вице-председателя Общества П. П. Семёнова Государственный Совет выдал разрешение на постройку и обзаведение здания Общества. Осталось найти подходящий участок под застройку, что было совсем непростым делом. В конце концов, гимназия Императора Александра I согласилась уступить Обществу из района своих владений угол Казанского и Демидова переулка.

Далее была составлена примерная смета на постройку дома. Архитектором стал Гавриил Васильевич Барановский, возможно, по протекции братьев Елисеевых, бывших, как сказали бы сегодня, спонсорами деятельности ИРГО.

Здание должно было удовлетворять все нужды растущего Общества и соответствовать самым высоким стандартам своего времени: большой зал на 500 человек – для торжественных заседаний, библиотека, книжный склад, два малых зала для обычных заседаний отделений и комиссий, зал Совета, кабинет секретаря и канцелярия, несколько небольших комнат и помещение для сторожа.

Интерьер

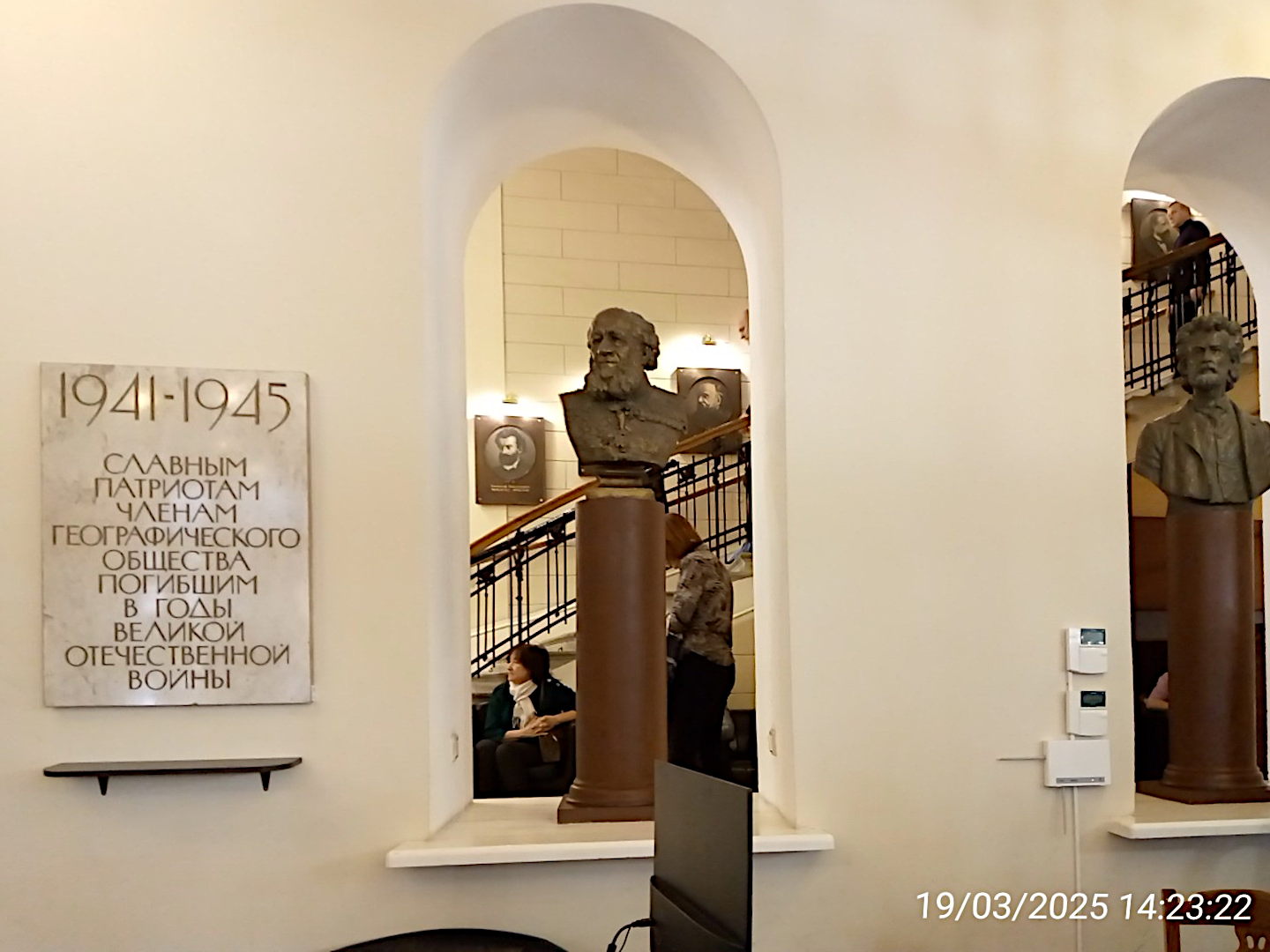

Вестибюль

Входная зона в лицевом корпусе имеет оригинальную планировку и декоративное оформление с использование фацетного стекла. Над дверями и перегородками находятся фрамужные рамы с мелкой квадратной расстекловкой. Дугообразная, почти сплошь остекленная стена, разделенная на проемы, в которых установлены двери и перегородки подсобных помещений, является главным элементом пространственной структуры вестибюля. Во входной зоне имеется десять дверей и перегородок с фацетными стеклами. В 2010 г. отреставрированы.

|

|

|

|

|

Лестница

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

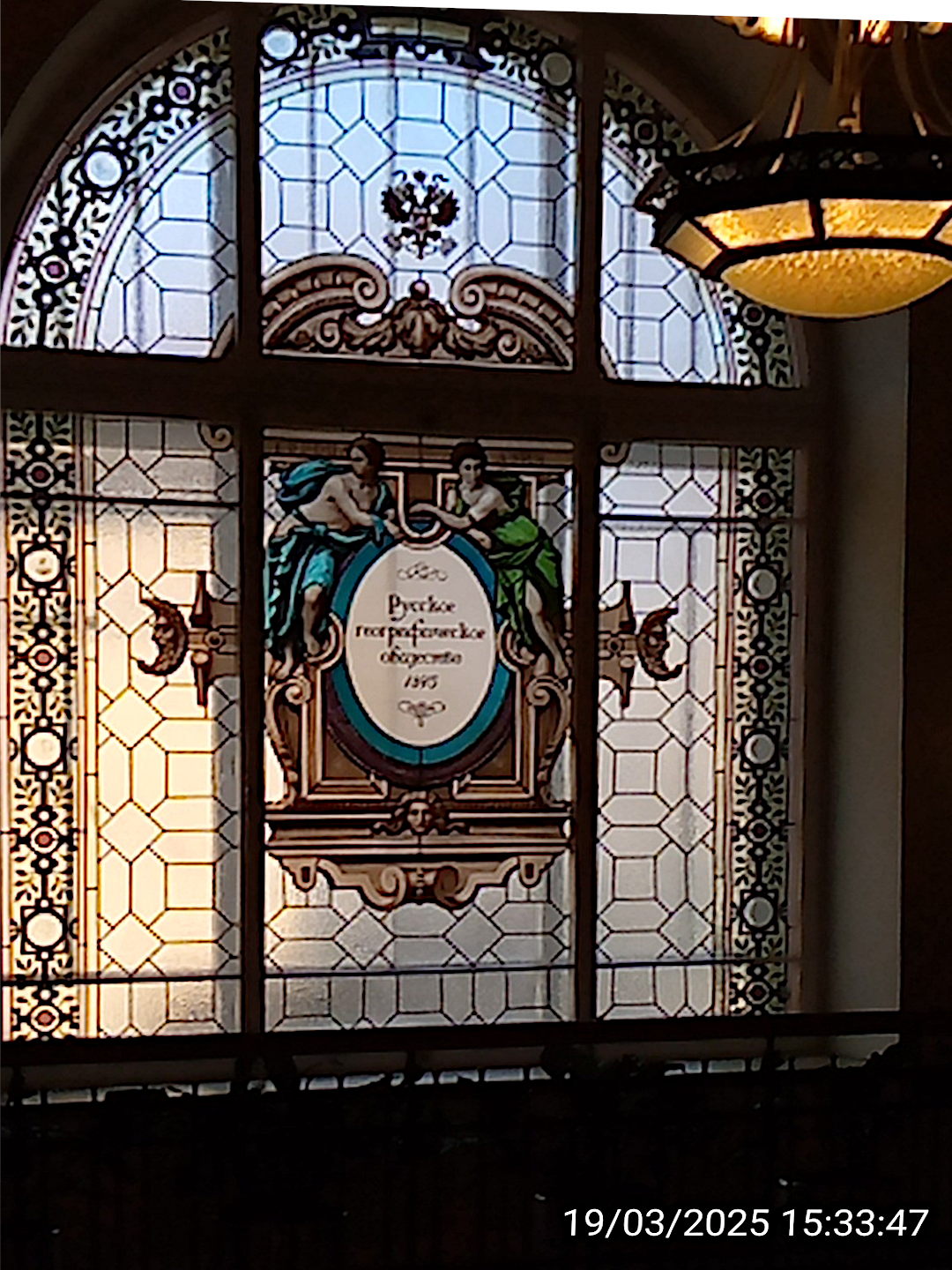

Витражи, в настоящий момент украшающие окна парадной лестницы, выполнены в 2010 г. в мастерской А. И. Яковлева.

|

|

|

|

|

|

|

Малый зал

|

|

|

|

|

|

В здании много сохранилось мебели с начала 20 века. Например, эти стулья в Малом зале |

|

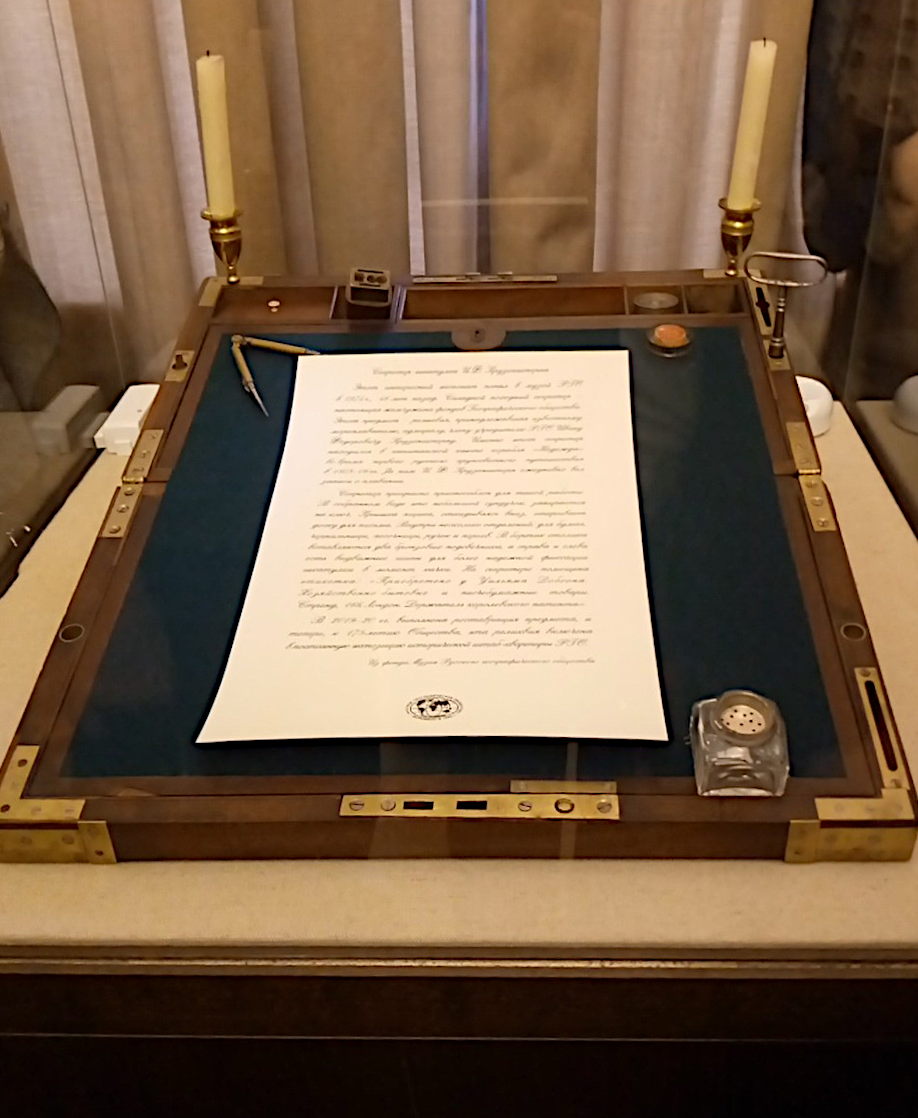

Шкатулка Крузенштерна. Оригинальное и очень удобное хранилище бумаг. Предусмотрено крепление к поверхности при качке. |

|

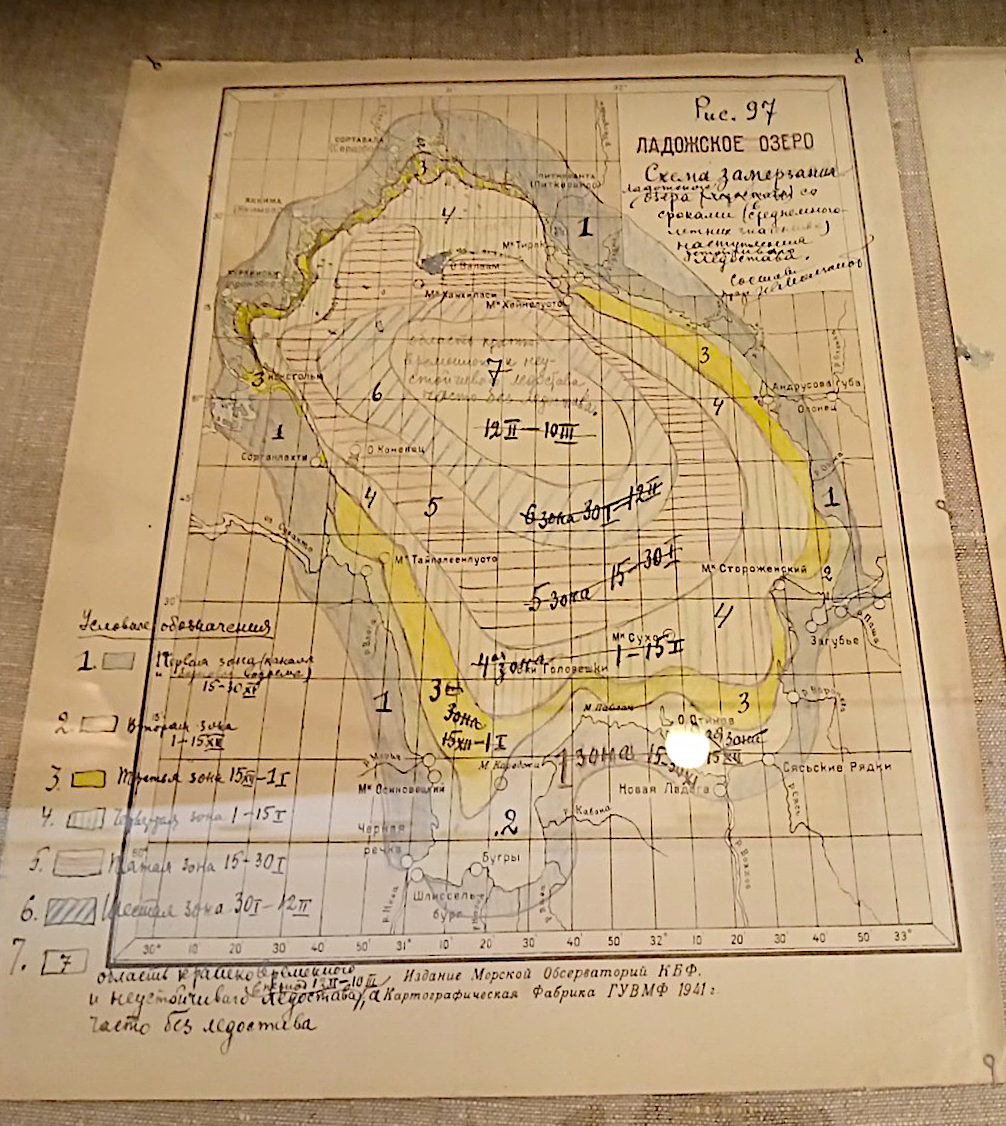

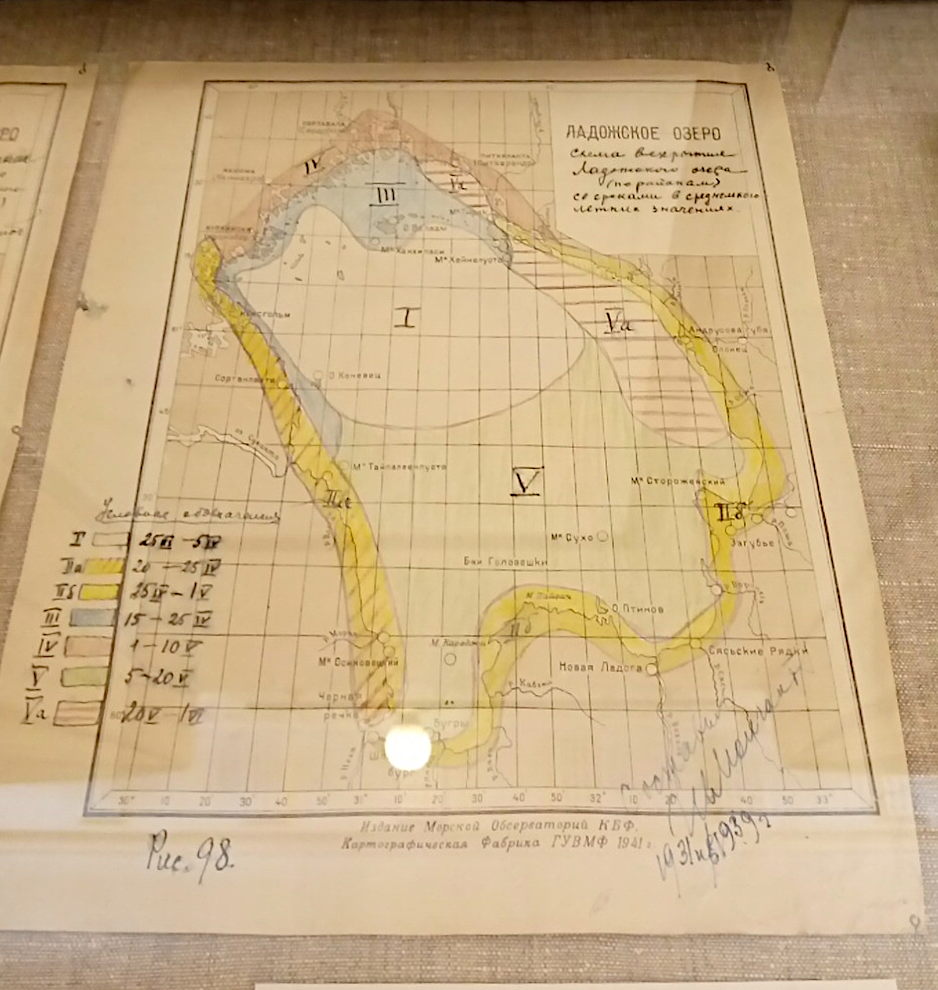

Карты-схемы замерзания и вскрытия ледяного покрова Ладожского озера |  |

Зал президиума

|

|

|

|

|

|

|

|

Библиотечный зал

|

|

|

|

|

|

|

|

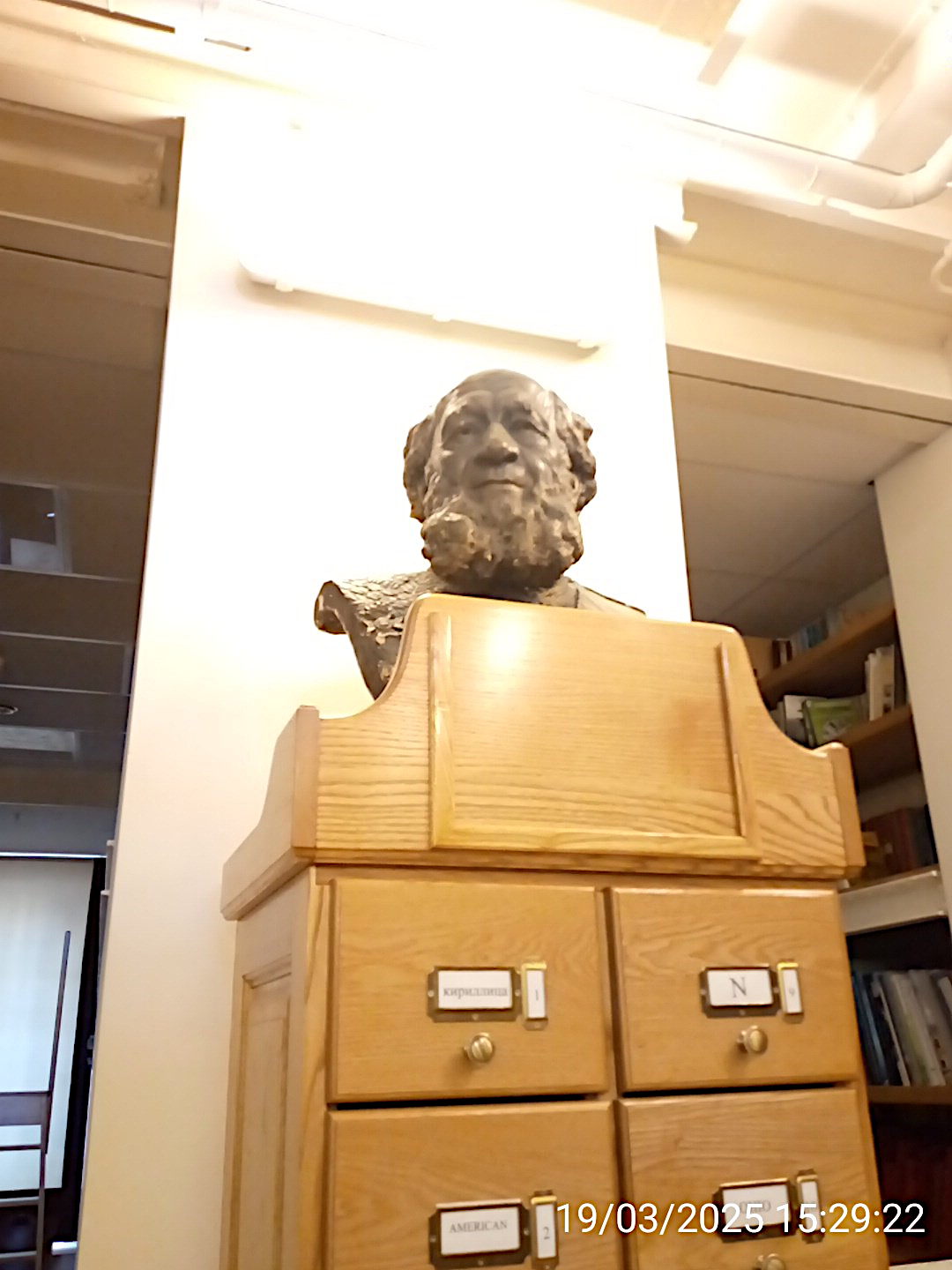

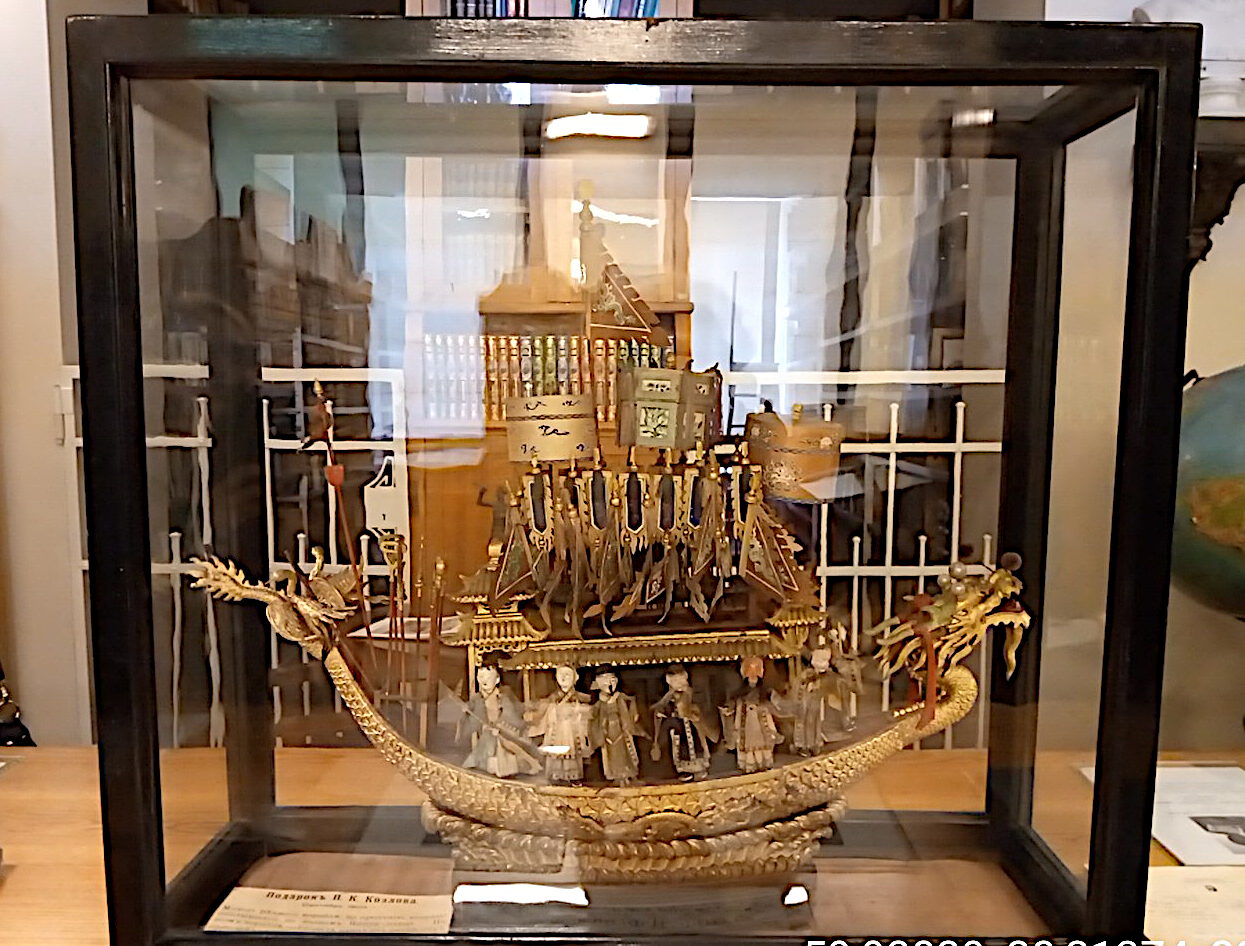

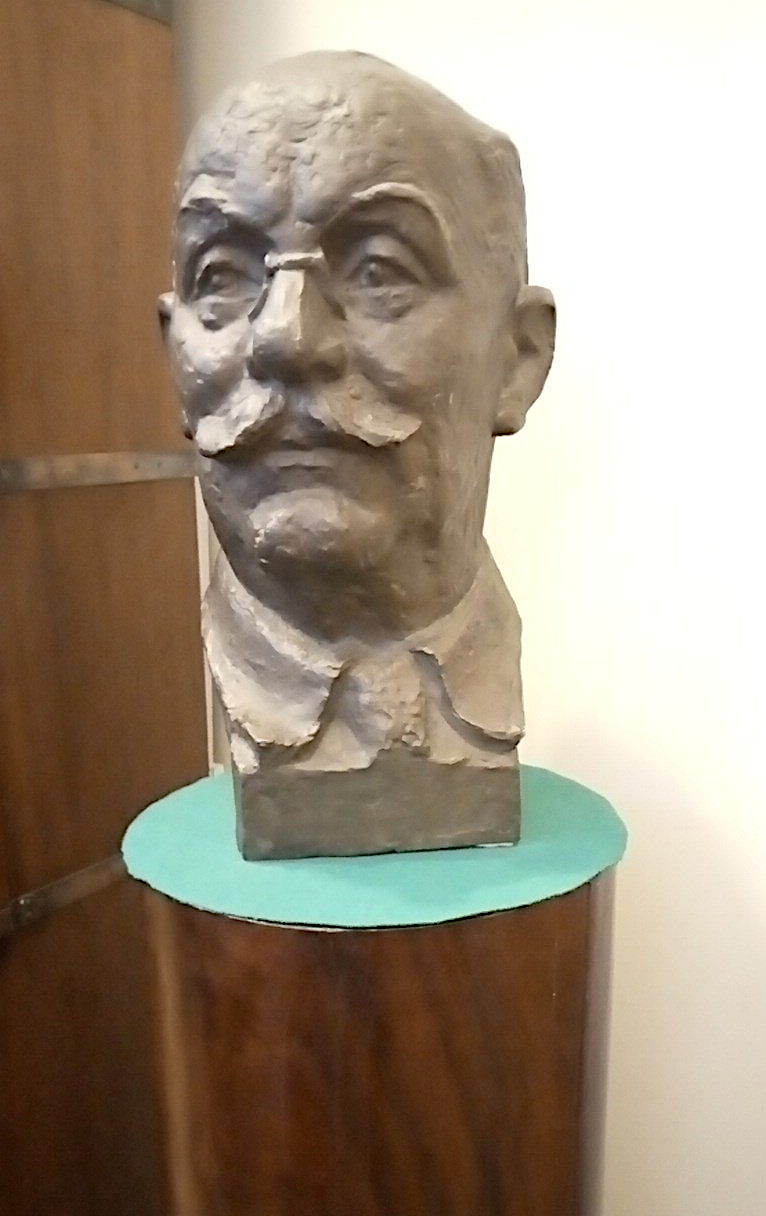

| Козлов | Ритер | Гумбольт | Семенов |

|

|

|

|

|

|

Читальный зал

Можно его назвать зал Шокальского. Книги передала его дочь, их около 10000, в том числе 1533 и 1555 гг. (Базель под руководством Эразма Роттердамского записки о путешествиях Марко Поло и Америго Веспуччи, где Московия есть, а Северной Америки нет)

Скульптурный портрет Юлия Михайловича Шокальского.

|

|

Большой зал

|

|

|

Картина, посвященная исследователям Арктики Василию и Татьяне Прончищевых |

В январе 1733 Василий Прончищев одним из первых был включён в списки участников 2-й Камчатской экспедиции и назначен начальником её Ленско-Хатангского отряда, которому предписывалась картография побережья Сибири от устья Енисея до устья Лены. Его жена Татьяна вместе с ним отправилась в составе экспедиции в Сибирь. В конце июня 1735 года из Якутска в опасное плавание вышел небольшой дубель-шлюп «Якутск» и его отважный экипаж, состоявший из 50 человек. В состав экипажа входил земляк Прончищева, ставший впоследствии одним из лучших штурманов русского флота, Семён Иванович Челюскин. Вместе с Прончищевым в далёкое путешествие добровольно отправилась его молодая жена — числилась она пятьдесят первым участником экспедиции. Татьяна, вопреки существующим запретам, смело ступила на палубу военного судна. Женщина на военном корабле – случай беспрецедентный! Самовольно это сделал Прончищев или с неофициального согласия Беринга, неизвестно. Прончищева Татьяна принимала участие в экспедиции скрытно.

Прончищева Татьяна Фёдоровна — первая европейская женщина, участница полярных экспедиций.

В августе 1736 года Прончищевы на дубель-шлюпке «Якутск» достигли Хатангского залива, а затем направились вдоль восточного берега Таймыра на север, достигнув точки 77°25′ с.ш.. Однако, вскоре, из-за преградивших путь тяжёлых льдов, Прончищев был вынужден лечь на обратный курс и вернуться к зимовью в устье Оленёка. 29 августа Василий на шлюпке отправился на разведку и сломал ногу. Вернувшись на судно, он потерял сознание и вскоре умер от синдрома жировой эмболии вследствие перелома. Василий Прончищев умер 30 августа на борту судна. Все последующие дни свирепствовала непогода, и штурман Челюскин никак не мог войти в устье Оленёка и достичь зимовья. Всё это время Татьяна находилась у тела мужа, оплакивая его. Горе было столь велико, что она слегла. 2 сентября «Якутск» вошёл в устье р. Оленёк. 4 сентября Татьяну свезли на берег, и 12 сентября 1736 года она скончалась. Татьяна пережила мужа всего на 14 дней. Считается, что причиной её смерти стала пневмония.

|

|

|

|

|

|

Двор

|

|

|

Этот виноград растет якобы с дореволюционных времен. Возможно, не именно этот, но факт, что и в те времена оно здесь произрастал. |

Экскурсия мне не понравилась, я ожидала интересных рассказов об экспедициях и открытиях, кругосветках и научной деятельности сейчас. Нам рассказывали и показывали интерьер внутренних помещений, много говорили о мебели и музейных экспонатах, и очень мало о людях, только совсем немного о Шокальском и Семенове-Тянь-Шанском и то в плане, что они подарили/завещали музею. А ведь вся лестница завешана портретами безусловно выдающихся личностей, я надеялась о них услышать. В библиотеке сульптурные портреты. Чьи? - Я пристала с расспросами, узнала (см. выше со слов рассказывающего нам о библиотеке). Про других расспрашивать было уже не у кого. Закончилось все очень быстро и незаметно для меня. Еще я хотела расспросить про витражи на лестнице. Это новодел, но все равно интересно, почему именно такой витраж, что известно о том, каким был витраж по замыслу архитектора.

|

|