Первая экскурсия -

- Вокруг Таганской площади

Мы прошли район, где сохранилось частично очарование старой Москвы, здесь его возможно вообразить.

|

Старое здание на фоне современного |  |

|

Церковь Николы, что у Таганских ворот на Болвановке

Находится на улице Верхняя Радищевская, дом 20.

По одной из версий, на этом месте было урочище «Болвановка», названное так, поскольку во времена татаро-монгольского ига здесь московские князья подписывали договоры и приносили дань перед «болванами» — войлочными изображениями татарских ханов. По свержении татаро-монгольского ига в таких местах всегда строились храмы в благодарность за избавление от татар. Происхождение имени «Болвановка» Пётр Васильевич Сытин в «Истории московских улиц» толкует несколько иначе: «... До 1922 г. улица [Верхняя Радищевская] называлась Верхней Болвановкой, потому что здесь в XVII в. была расположена слобода мастеров, делавших болванки для головных уборов мужчин. Верхней же она названа потому, что находилась у Таганской горы (ныне площади), тогда как Нижняя Болвановка — на склоне горы к Краснохолмскому мосту».

|

|

|

|

Храм Николая Чудотворца на Болвановке построен в традиционном допетровском стиле: пирамида кокошников, пятиглавие куполов, шатровая колокольня, замыкающая храм с запада. Архитектор Осип Старцев (? - 1714)

Внутри две церкви — нижняя тёплая и верхняя, неотапливаемая, летняя. Освящён в 1712 году.

На рубеже XIX – XX храм был обновлен архитектором В. А. Осиповым на средства купца Михаила Павловича Коликова. Вновь вытесаны наличники из белого камня, восстановлены узорчатые кокошники церкви, главы церкви вызолочены. Внутреннюю роспись выполнили художники М. И. и И. М. Дикаревы (М. И. Дикарев — реставратор Успенского собора).

В 1944 году по соседству с храмом велось строительство кольцевой станции метро «Таганская» и перестраивали Таганскую площадь. «Лишний» в новом архитектурном ландшафте храм начали разрушать. Снесли главы и верхушку колокольни. Спасло лишь то обстоятельство, что патриаршество было только что восстановлено и храм удалось отстоять как памятник архитектуры. Даже провели реставрацию, вернув все утраченное. Правда, купола покрыли железом, а вместо крестов установили штыри.

В 1960-х храм покрасили. В 1980-х здесь находился Производственный научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве Госстроя СССР. С севера-запада от храма была поставлена бензоколонка, которая до сих пор стоит обнесённая забором.

В 1992 г. храм возвращён верующим и приписан к соседнему храму Успения Богородицы в Гончарах. Неспешно, в виду отсутствия достаточного финансирования, по сей день продолжаются реставрационные работы.

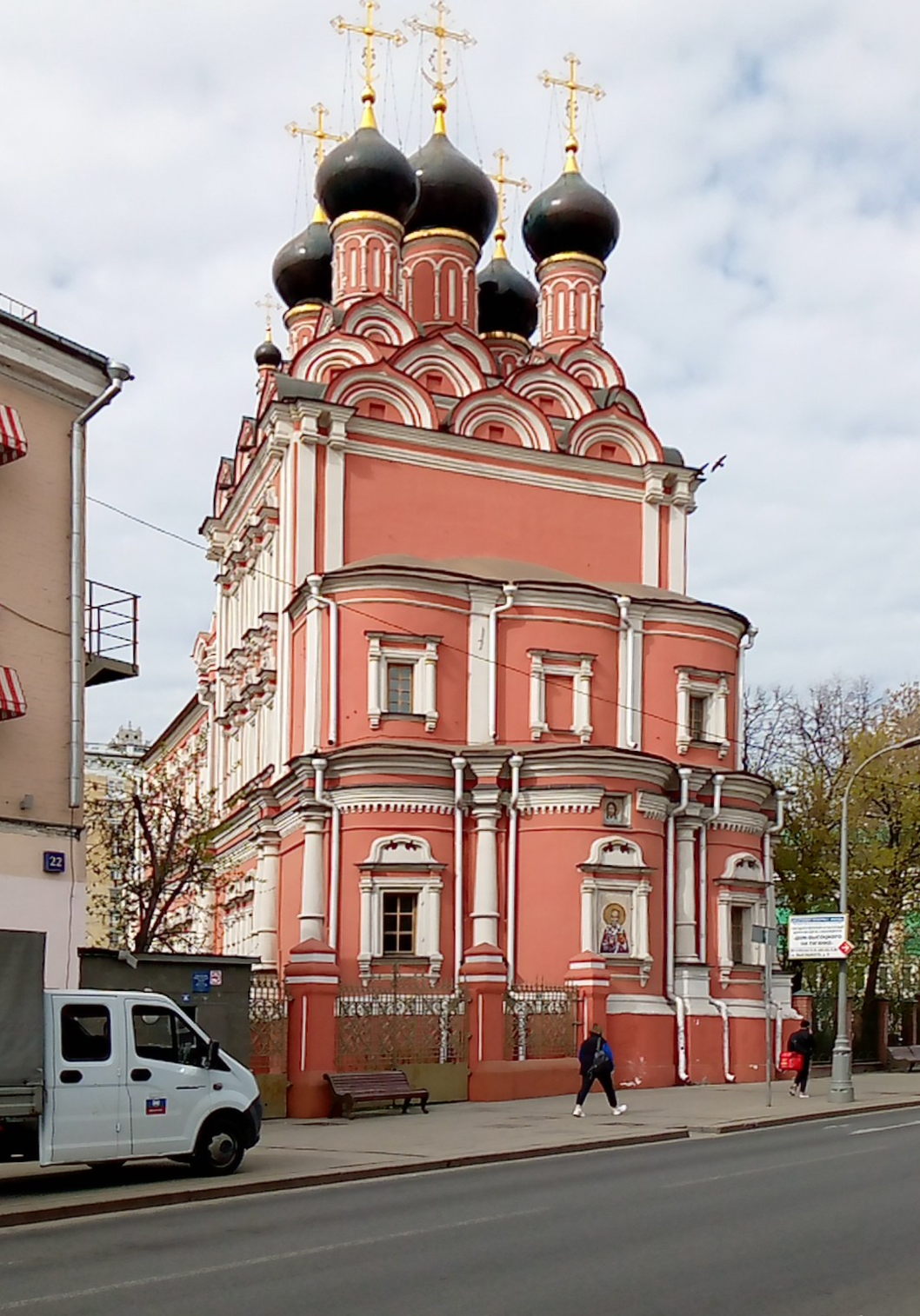

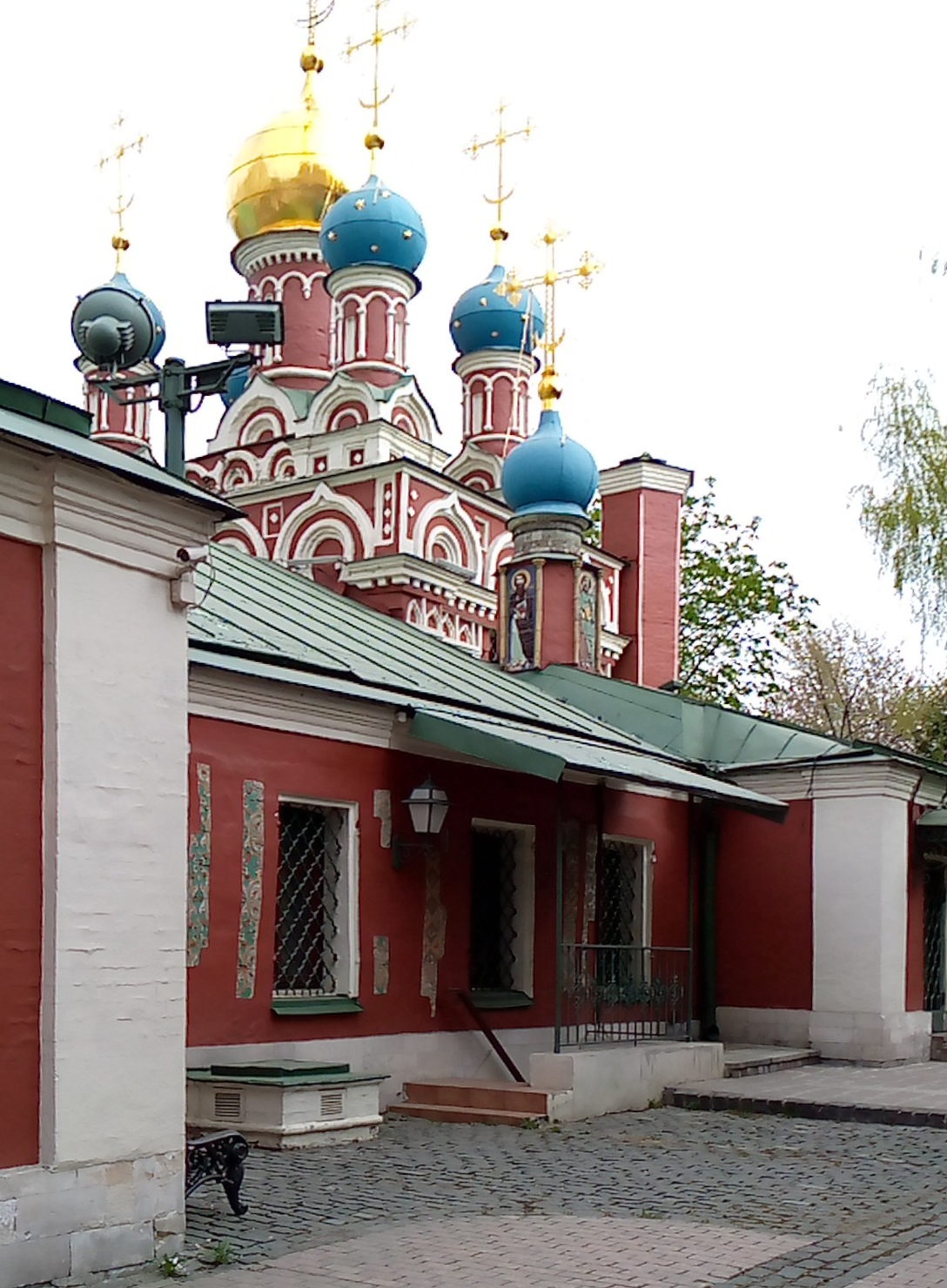

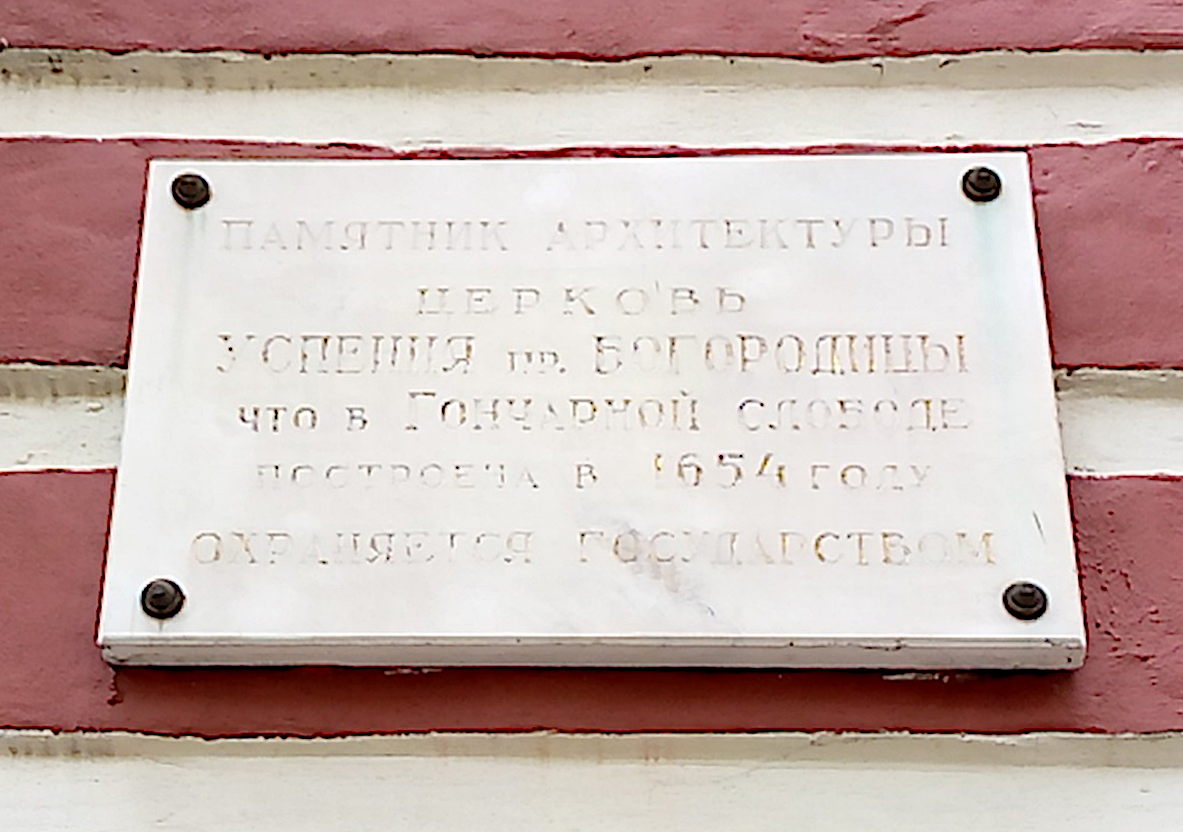

Церковь Успения Богородицы, что в Гончарной слободе

Храм Успения Пресвятой Богородицы расположен за Яузой в районе большого Таганского холма. Это один из старейших московских районов. Он стал активно заселяться на рубеже XV—XVI веков, прежде всего за счёт выселенных из города ремесленников, занимавшихся огнеопасными промыслами: гончаров и кузнецов — бронников и котельников. Главный престол освящён в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, придел — во имя святителя Тихона Амафунтского.

Первые упоминания о деревянном Успенском храме, построенном в слободе гончаров, относятся к началу XVII века. В это время Заяузье было ограничено с востока Земляным Валом, с единственными воротами на Таганской площади, а плотность населения района становится одной из самых высоких в Москве. Здесь очень компактно были расположены различные дворцовые ремесленные слободы, практически у каждой из них имелся свой храм. Именно по этой причине буквально напротив Успенского храма стоит Никольский, первые упоминания о котором относятся к 1632 году.

В 1654 году местные гончары построили себе новый каменный однопрестольный Успенский храм. Между 1764 и 1774 годами была построена трёхъярусная колокольня в стиле послепетровского барокко. В эти же годы храм приобрёл окраску, которую можно увидеть и ныне. В оформлении церкви принимал участие изразцовых дел мастер Степан Полубес. В конце XVII века он жил в Гончарной слободе, неподалёку от храма. Здесь была расположена его мастерская, в которой он изготовлял изразцы. Полихромные изразцы Степана Полубе́са украшают придел и трапезную. На северном фасаде они образуют широкий фриз, южная сторона храма украшена отдельными вставками. На главе придела Тихона Амафунтского размещён один из излюбленных сюжетов Полубе́са — четыре евангелиста.

|

|

|

В 1812 году Успенский храм был разграблен войсками Наполеона, были сожжены дворы прихода. К 1836 году храм был восстановлен и частично перестроен. На северном фасаде сделали одно полуциркульное окно, появились новые главы и кресты, к колокольне пристроили южный портал. Внутри храма были объединены в один объём четверик, трапезная и пространство придела. Сохранившаяся до настоящего времени ограда храма была построена в начале XIX века. На рубеже XIX—XX веков на главах появились звёзды. Большая часть оформления интерьера храма относится ко второй половине XIX века. В 1898 году приделы храма перестраивал архитектор Л. О. Васильев. Иконостас оформлен в стиле XVII века, в нём сохранились старинные иконы XVII—XVIII веков.

|

|

|

В годы Советской власти храм не закрывался.

| 17 июля 1948 года по взаимной договорённости Русской и Болгарской Православных Церквей в этом храме было устроено Подворье Болгарской Православной Церкви |  |

В 1949 году в храме были проведены реставрационные работы

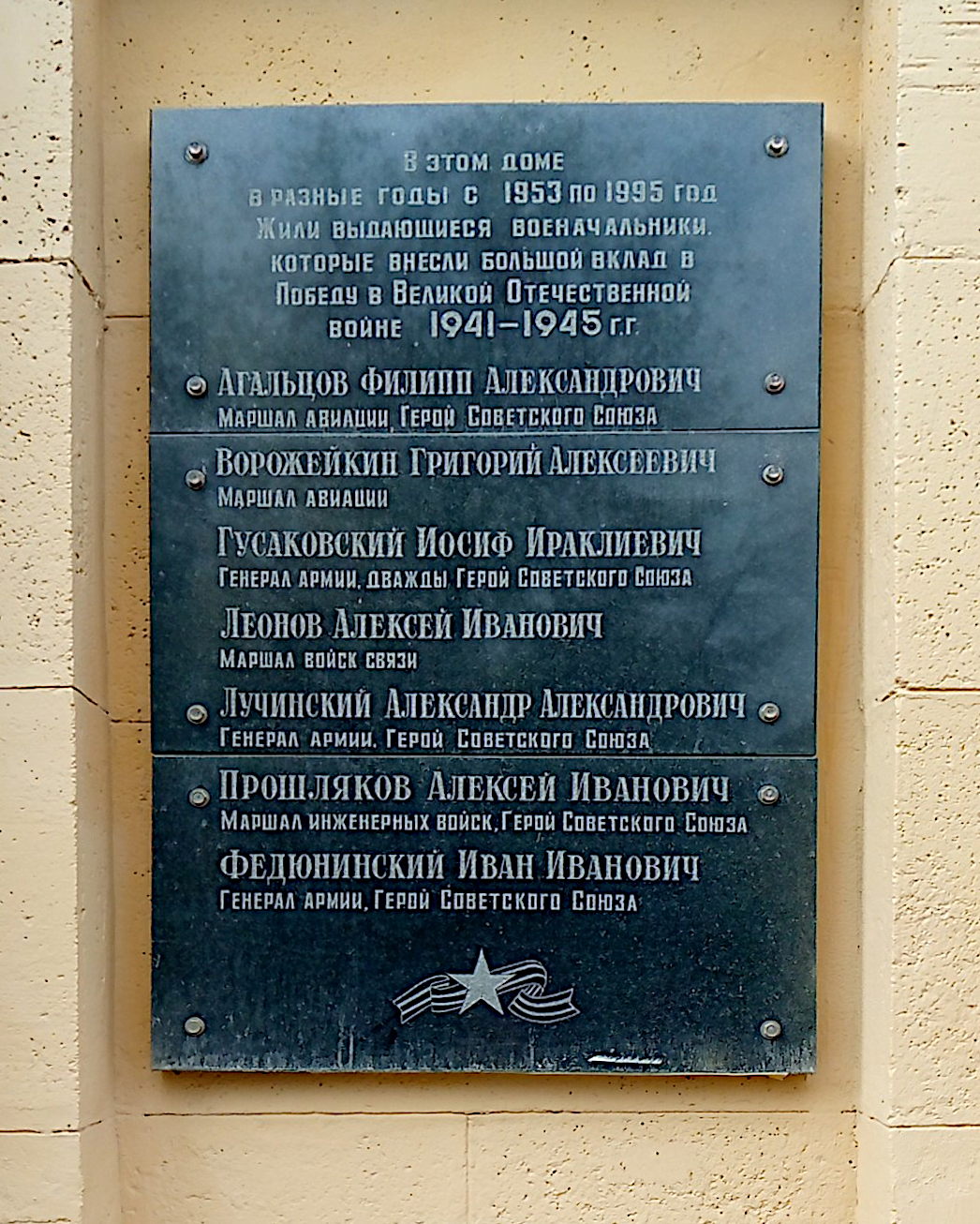

Проходим мимо дома 26 — интересный жилой дом (1950—1957, архитекторы Л. В. Руднев, И. З. Чернявский). Здесь жили знаменитые военачальники времен Великой Отечественной войны, а также певец Юрий Гуляев.

|

|

|

|

Хороший пример, как историческое здание подавляется современными.

|

|

Гончарная 15. Не нашла информации об этом доме. В перспективе Гончарной улицы высотка на Котельнической набережной. |

|

|

Спускаемся вниз по крутому 1-му Котельническому переулку.

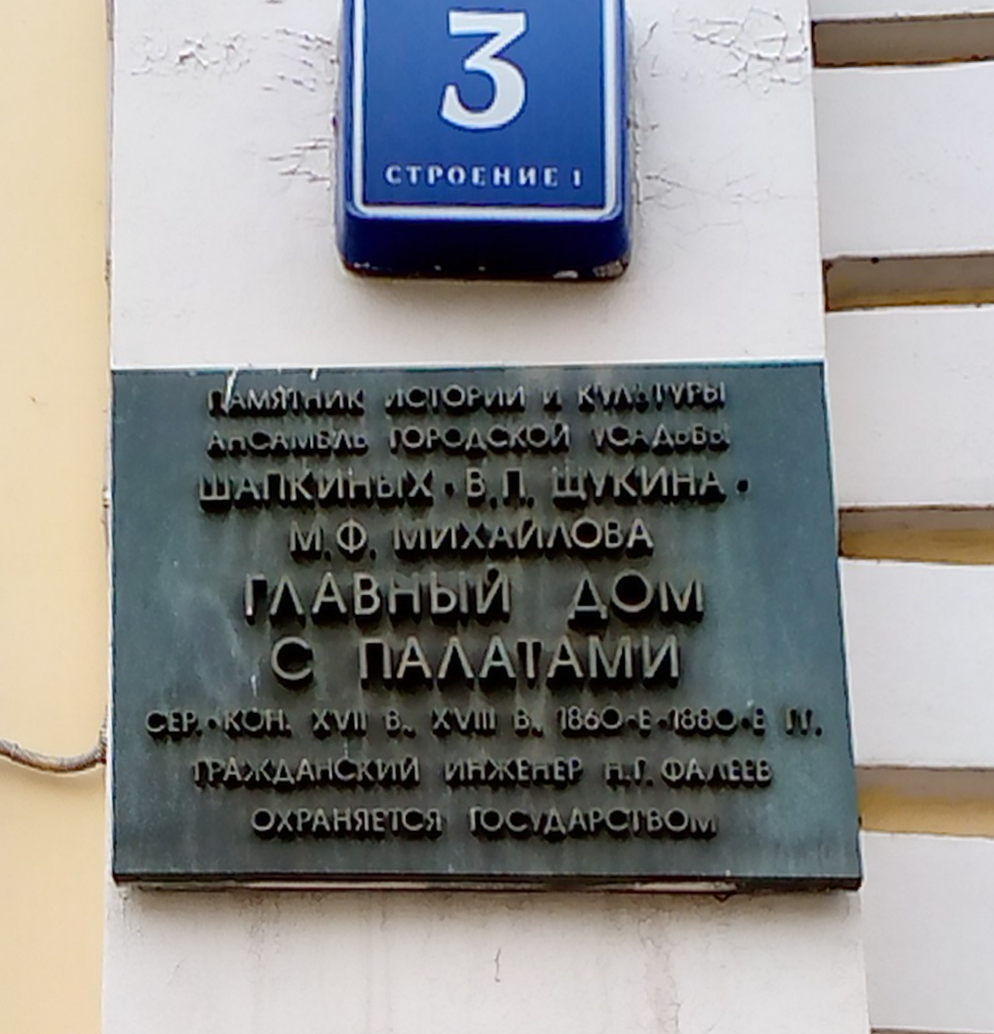

Городская усадьба Шапкиных - В.П. Щукина - М.Ф. Михайлова.

Адрес - 1-й Котельнический пер., 3, стр. 1

|

В середине XVII века возведены первые строения. В следующем веке перестроены в усадебный дом. С 1860 года по 1880 год здание реконструировано по проекту архитектора и инженера Н. Г. Фалеева. Здание имеет ряд характерных признаков стиля классицизм (портик с колоннами коринфского ордера). Через арку здания можно пройти во двор. Вид здания часто использовался в фильмах, таких как: «Високосный год» (1961) (снимался зимой), «Чайковский» (1969, примечательно, что во время вида на здание, можно увидеть капот самосвала), «Бей барабан» (1962), «12 стульев» Леонида Гайдая (1970) (встреча Остапа Бендера с дворником Тихоном).

|

|

Церковь Святителя Николая в Котельниках

Адрес - 1-й Котельнический переулок, дом 8.

Главный престол освящён в честь Николая Чудотворца; приделы в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, в честь преподобномученицы Евдокии (с правой стороны трапезной части храма).

Первые упоминания о деревянной церкви, расположенной на месте современного Никольского храма относятся к 1547 году. Эта церковь была построена в слободе котельников и называлась церковь святой Троицы в Старых Кузнецах. Память о слободе котельников сохранилась в местных названиях: Котельническая набережная, 1-й Котельнический переулок.

|

В 1625 году на месте сгоревшей Троицкой церкви была построена деревянная церковь Николая Чудотворца в Котельниках. Согласно архивным данным, в 1657 году купцы Строгановы построили на месте деревянной церкви новый каменный Никольский храм со своей родовой усыпальницей. Строгановы на тот момент являлись крупными купцами и промышленниками, их усадьба была расположена на соседней Гончарной улице.

В 1688 году на средства Строгановых Никольская церковь вновь была перестроена, в ней появился придел, освящённый в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. В последующие годы при церкви были похоронены Григорий Строганов (1715), его супруга Марья (1734), а также многие другие известные члены семейства Строгановых.

|

|

В 1822 году на средства Сергея Голицына (внука Александра Григорьевича Строганова по матери) было начато строительство нового храма, сохранившегося до настоящего времени. Автором проекта стал архитектор Осип Бове. 24 августа 1824 года (по старому стилю) Никольский храм был освящён митрополитом Московским Филаретом.

Храм был построен в стиле ампир. Главный объём храма — четверик, на котором установлена ротонда с полуциркульными окнами, разделёнными пилястрами. Южную часть здания, выходящую на переулок, украшает декоративный портик с тремя скульптурными барельефными композициями — «Вход Господень в Иерусалим», «Поклонение волхвов», «Избиение младенцев». С северной стороны храма, обращённой внутрь квартала, устроен придел преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Из-за сильного перепада рельефа повышена цокольная часть под трапезной и колокольней. В 1873 году на средства вдовы диакона Евдокии Виноградовой в трапезной был устроен придел великомученицы Евдокии, к новому приделу и колокольне пристроены входные лестницы. В 1892 году перестройку храма осуществил архитектор Николай Марков.

Никольский храм был закрыт и осквернён в 1932 году. Небольшая часть церковных ценностей была передана в Коломенский музей и в один из храмов в Коломенском, всё остальное было разграблено или уничтожено. С храма были сняты кресты и глава, сбиты рельефы, разрушена церковная ограда. После перестройки в здании храма разместилась химическая лаборатория управления геологии.

В 1970-х годах Никольский храм был частично реставрирован и «поставлен под охрану государства» как памятник архитектуры. В это же время были уничтожены располагавшиеся в храме семейные захоронения Голицыных и Строгановых.

. В 1992 году состоялось малое освящение храма и начались реставрационные работы. 28 октября 1998 года состоялось Большое освящение храма патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

В 1998 году в отреставрированном храме было открыто представительство Православной церкви Чешских земель и Словакии в Москве.

|

|

|

Городская усадьба Клаповских.

Возвращаемся на Гончарную улицу. Дом 16 — усадьба И. С. Рахманова (Клаповской) (в основе — палаты XVII века; XVIII; 1816—1823; ограда — 1820). Дважды в год, в День музеев (18 мая) и в День охраны памятников (18 апреля), она открывается для посещения публики. |

|

|

| И снова завораживающий вид на ту же высотку. Высотка притягивает моё внимание. Скоро мы подойдем к ней поближе! |  |

Городская усадьба Тутолмина

Гончарная улица, дом 12 — усадьба Суровщикова (Тутолмина)

|

В начале XVIII века здесь были построены палаты Строгановых. К началу строительства главного дома усадьбы в 1788 году палаты уже были разобраны. Имение в стиле классицизма строил для себя купец В. В. Суровщиков, однако работы ещё не были завершены, когда в середине 1790-х усадьба была продана купцу Андрею Шапкину. Строительство закончил новый владелец, Тимофей Иванович Тутолмин, который вскоре после назначения в 1806 году на должность московского генерал-губернатора продал усадьбу графу И. А. Безбородко.

Дом поставлен вдали от красной линии улицы. Образованный таким образом парадный двор был изначально круглым, с одной стороны его охватывало скруглённое крыло здания, которое было ниже основного объёма, с другой стороны двор был обнесён каменной оградой. Садовый фасад выходил на склон Москвы-реки, живописный вид на город и реку открывался со смотровой площадки бельведера, который венчал крышу здания. Парадный фасад главного дома выделяется мощным шестиколонным коринфским портиком с треугольным фронтоном. Торцы боковых крыльев украшали полуротонды с колоннами. Среди залов усадьбы особо выделялись два: громадный двусветный квадратный зал с куполом и соседний с ним овальный бальный зал в северном крыле. По предположению исследователей в усадьбе имелся зимний сад, размещавшийся в южном крыле.

Во время занятия Москвы французами здесь некоторое время располагалась резиденция Мюрата. Пожар 1812 года нанёс дому значительный ущерб, бельведер и полуротонды после этого уже не восстанавливались. Возле дома по линии улицы были построены двухэтажные флигеля, датируемые первой третью XIX века. В 1833 году усадьбу купил промышленник Тимофей Васильевич Прохоров и переоборудовал её в текстильную фабрику-школу, находившуюся тут до 1850-х годов. Затем в особняке был устроен доходный дом, сдававшийся под квартиры и различные учреждения. В начале XX века здесь находилась довольно известная гимназия Е. Е. Констан. В 1905 году в усадьбе по заказу Е. П. Ярошенко, в то время владелицы, архитектором В. В. Шервудом была произведена перестройка: надстройка главного дома до четырёх этажей, на месте боковых крыльев появились также четырёхэтажные корпуса. Ещё одну надстройку дом претерпел уже в советское время, в 1930-х годах. Историческая центральная часть дома сохранила большую часть декора, во время реставрации 1980-х годов она была выделена цветом.

С 2015 года в главном здании размещается размещается Институт философии РАН[

|

|

Напротив института философии на углу с ул. Рюмина -

Гончарная улица, дом 7 — особняк Филевского

|

Особняк Я.С. Филевского – это одноэтажное деревянное здание, которое установлено над полуподвальным этажом, оформленном в виде высокого фундамента. Дом расположен на углу Рюмина переулка и Гончарной улицы. Особняк был построен в 1872-1899 годах по проекту известного российского зодчего В.Е. Сретенского. Здание выглядит оригинально и привлекательно благодаря сочетанию простоты проекта и вычурности изящных линий узора на фасадах.

Этот дом в стиле русского сельского жилья первоначально принадлежал Я.С. Филевскому, его следующим собственником стала семья купцов-староверов Рахмановых. И первый и последний владельцы особняка были настоящими ценителями народных традиций. Рахмановы полностью сохранили первоначальное оформление здания. Основным украшением строения является пропильная резьба, которой декорированы наличники, карнизы и слуховые окна дома.

К нашим дням особняк Филевского с деревенским стилем декора сохранился практически в первоначальном виде. Этот дом является ценным наследием архитектуры второй половины XIX века.

Еще один старинный дом с оригинальной решеткой на улице Рюмина.

|

|

|

И снова возвращаемся на Гончарную и восхищаемся высоткой.

|

|

Слева - Афонское подворье, включает Храм Никиты Мученика.

Афонское подворье

Храм Никиты Мученика расположен на юго-западном склоне большого Таганского холма, рядом с местом слияния Москвы-реки и Яузы. Согласно исследованиям археологов на этом месте находилось одно из древнейших домосковских поселений, датируемое X веком.

Первое летописное упоминание о храме Никиты Мученика относится к 1476 году.

Согласно вкладной плите, существующий каменный храм был построен в 1595 году «московским торговым человеком Саввой Емельяновым, сыном Вагиным». Древнейшей частью храма является одностолпный подклет. В нём сохранилась кладка из мелкого «алевизовского» кирпича, такой кирпич начали применять в начале XVI века. Очевидно, Савва Вагин не возводил здание храма с нуля, а перестраивал ранее существовавший каменный храм.

|

|

|

|

В 1684—1685 годах с северо-западной стороны к храму была пристроена шатровая колокольня. В это же время был сооружён южный придел Благовещения Пресвятой Богородицы с примыкающей к нему трапезной и северный портал.

В 1740-е годы храм вновь обновлялся. Был сооружён придел преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского, главный иконостас. Из оригинальных особенностей храма можно отметить открытую галерею-гульбище, с которой раньше открывался вид на Москву-реку и Кремль (в настоящее время вид на Кремль закрывает одна из «сталинских высоток»). В 1878—1880 годах с северо-западной стороны по проекту архитектора Александра Попова сооружён придел святой равноапостольной княгини Ольги с отдельным входом; Попов же провёл реставрацию храма. В целом храм Никиты Мученика является одним из интереснейших памятников архитектуры старой Москвы.

Об этом храме писал Александр Солженицын. Двадцать пятая глава романа «В круге первом» так и называется — «Церковь Никиты Мученика».

|

|

|

|

|

Храм Никиты Мученика был закрыт в 1936 году. Церковные ворота и ограда были разрушены, а само здание храма от сноса спасло только вмешательство общественности. В середине 1950-х годов за реставрацию храма взялся архитектор Лев Давид. В здании храма вплоть до 1990 года располагался склад студии «Диафильм».

В 1991 году храм Никиты Мученика был передан Русской православной церкви. В 1992 году он стал подворьем (московским представительством) Афонского Пантелеймонова монастыря, в настоящее время здесь проходят подготовку будущие насельники этой обители. В 1996 году были построены церковные ограда и Святые врата, в башнях которых были устроены часовни святого великомученика Пантелеймона и преподобного Силуана Афонского.

Выйдя из подворья Афонского монастыря, мы спустились вниз и оказались на Котельнической набережной, где открылся вид на знаменитую сталинскую высотку. Мы обошли её почти со всех сторон. Неповторимое зрелище. Величественный и трагический памятник своему времени.

Высотка на Котельнической набережной, 15

|

Экскурсия Наде не понравилась. Я, поскольку вижу впервые, слушала очень внимательно, но, признаться, ожидала чего-то более интересного, т.к. всё, что здесь было и есть - абсолютно уникально.

Надя предложила пройти пешком до ст.м. Лужники. Как это было здорово! Обычный переход через реку находится довольно высоко, и все идут именно по этому переходу. А Надя, молодец, решила показать мне переход, находящийся в непосредственной близости от водной поверхности, чтобы я полюбовалась крутым южным берегом и чудесным парком, расположенным так, что желающие попадaют в него сразу из метро. Но попасть туда не просто, надо знать, как. Надя решила уточнить у прохожих. Нам предложил свою помощь молодой человек, по возрасту годящийся нам в дети. И мы пошли, причем Надя шла первой и с такой скоростью, что этот молодой человек едва успевал, он только корректировал наш путь, указывая на необходимые повороты. Он только сказал: "Ну вы даёте!". Конечно, разговорились по пути. Я объяснила, что я приезжая, петербурженка, и весь наш путь не перестаю восхищаться пейзажем. Он только спросил меня: "А Вы успеваете?!" Я ответила, что ногами успеваю, но не успеваю крутить головой желаемое количество раз. Обсудили немного и достопримечательности Петербурга. Когда вышли на финишную прямую, он сказал ещё, что восхищается нашими скоростями и нашими интересами.

Мы благополучно перешли реку, ещё раз я окинула взором замечательный парк на крутом берегу, и мы двинули к метро "Лужники". Получилось, что стадион мы обошли.

|

|

Прошли мимо Дворца Гимнастики. Очень интересное сооружение, приятно, что перед фасадом много свободного пространства.

|

|

|