Источники информации:

Экскурсия называлась "Художники западного края" и была посвящена О.A.Кипренскому и И.Я.Билибину. Но не только. Самое главное - Ивангород и Ивангородская крепость. Проехали мимо Копорской крепости, она сейчас на реставрации, даже близко к воротам нас не пустили. Посетили усадьбу Альбрехтов - то, чем меня привлекла эта экскурсия, и Никольскую церковь в поселке Котлы.

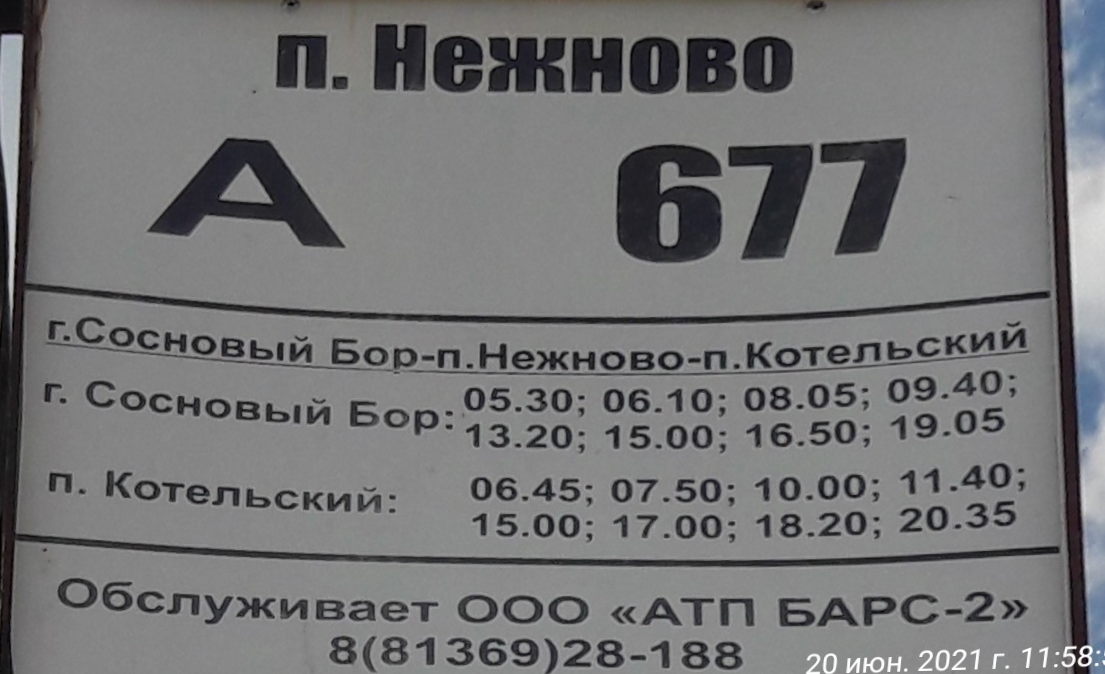

Нежново

Орест Кипренский родился в местечке Нежново, сейчас это Кингисепский район Ленинградской области. В местной библиотеке устроен небольшой музей, ему посвященный. Недавно перед зданием библиотеки установили ему памятник. |

|

Благодаря Кипренскому Нежново стало туристическим объектом и понемногу облагораживается. Вот установили оригинальную автобусную остановку.

|

|

Котлы и усадьба Альбрехтов

Упоминание о деревне Котлы относится еще к 1500 г. (писцовая книга Водской пятины). Затем более века длится шведский период истории Котлов. В 1701 г. Петр Первый вернул России земли Котельского погоста, пожаловав их своему ближайшему сподвижнику князю Александру Даниловичу Меньшикову, у которого они числились до 1727 г.После смены власти и воцарении на трон Анны Иоанновны 1 декабря 1730 г. Котельская мыза была пожалована именным указом в потомственное владение майору лейб-гвардии Преображенского полка Людвигу фон Альбрехту (он же Иван Иванович Альбрехт) за помощь в воцарении на престол.

Первый Альбрехт, судя по историческим источникам, принимал весьма активное участие в дворцовых интригах. Так бы и осталась эта гиперактивность незамеченной, однако Иван Иванович совершил одну фатальную ошибку: следил за дочерью Петра I будущей императрицей Елизаветой Петровной. Неудивительно, что после смерти своей покровительницы в 1742 году он попал в опалу. Однако наказание казалось весьма гуманным: Альбрехта сослали всего лишь к себе в Котельскую мызу. На тот момент она включала в себя ряд деревянных сооружений (господский дом, хозяйственные постройки, приходскую Никольскую церковь и кирху), а также ряд близлежащих деревень (Малое Руддилово, Пумалицы, Раннолово).

В 60-е годы поместье наследовал сын генерала полковник Лев (Лудольдо) Иванович Альбрехт. К 1768 г. он выстраивает в северо-восточной части хозяйственно-жилой зоны каменный усадебный дом и в 400 м юго-восточнее от него в течение 1766-1770 г.г. новую приходскую деревянную церковь.

Решающего прорыва усадьба достигла при полковнике Иване Львовиче Альбрехте. В 1792 г. он приобретает соседнюю Ретельскую мызу с шестью деревнями (Ундово, Вердево, Матигодока, Русская Россия и Шведская Россия) и двумя заводами (винокуренным и горшечным). Вероятно, в конце XVIII в. полковник начинает осуществлять архитектурный проект переустройства усадьбы. В рамках переустройства были заложены пейзажный парк и фруктовый сад, проложена лестница к пруду, в 1836 году перестроен господский дом. Двухэтажный господский дом был выполнен в архитектурных традициях классицизма, имел два фасада, украшенных шестиколонными портиками: парадный — с подъездом и гербом Альбрехтов на фронтоне, и парковый — с балконом на уровне второго этажа и беседкой-бельведером на крыше Сам парк соединяется с кладбищем подземным лабиринтом с выходом у новой церкви. Сохранившиеся документы позволяют установить, что выход из подземного хода был оформлен в виде каменной пирамиды- мавзолея. В 1836 г. достраивается каменный усадебный дом, а парадный двор отделяется от дороги оградой.

После смерти Ивана Львовича в 1839 г. Котельскую мызу наследует генерал-майор Карл Иванович Альбрехт, проживавший в другом родовом имении «Утешение» Копорского уезда. Он продает вторую усадьбу и перебирается в Котлы. В годы владения Карла Ивановича возводится целый ряд каменных хозяйственных построек: в восточной части имения – амбар, в северо-западной — сарай, дошедшие до наших дней в виде развалин, а также дом с молочней, контора, ледник и деревянный жилой дом, которые не сохранились.

Последним владельцем родового имения был Петр Карлович Альбрехт. При нем также строились некоторые сооружения и здания: параллельно амбару в 1860 г. построена двухэтажная конюшня, спустя 10 лет — каретник и ледник (оба не сохранились), в 1885 г. — новая конюшня, а также три одноэтажных жилых здания.

В 1893 году владелицей усадьбы Альбрехтов становится наследница знаменитого астраханского купеческого рода Нина Александровна Сапожникова, поделившая его между двумя дочерьми: Марией Александровной — женой знаменитого архитектора Леонтия Николаевича Бенуа и Ольгой Александровной — женой Александра Ивановича Мейснера. В начале XX века сестры активно развивали имение, были построены скотный двор (1900 год), лесопильный завод (1900 год, не сохранился), хлев (1902 год, не сохранился), оранжерея (1903 год) и ряд других зданий. Усадьба в Котлах находилась в периоде расцвета, здесь в изобилии были представлены произведения искусства,

|

в частности уникальная коллекция картин русских и европейских мастеров. Невозможно представить, но в коллекцию живописи сестер Сапожниковых входила небольшая картина Богородицы неизвестного автора, которую их дед — астраханский купец Александр Петрович Сапожников выкупил у заезжих итальянских циркачей. Знаменитый художник Александр Николаевич Бенуа (брат Леонтия) проведя экспертизу живописи установил, что она принадлежит кисти великого Леонардо да Винчи. В 1912 году картина была продана Эрмитажу за 150 000 рублей и вошла в экспозицию музея под названием «Мадонна с цветком» или «Мадонна Бенуа».

Дальше в истории имения началась черная полоса, продолжающаяся до наших дней. После революции земли были национализированы и переданы совхозу «Котлы». В усадебном доме разместился клуб. По описи имущества 1920 года на территории бывшего имения находилось 46 построек, из них 16 каменных. До наших дней дошло всего лишь 6. В 30-х годах кощунственно вскрыта родовая усыпальница Альбрехтов, из склепа извлечены останки. В 1937 году в усадьбе разместилась воинская часть.

Огромный ущерб здания имения и парк получили в годы Великой Отечественной войны. На территории усадьбы был немецкий штаб, лагерь военнопленных, рядом с Церковью Николая Чудотворца — немецкий аэродром. В 1944 г. немцы взорвали усадебный дом, был разрушен парковый фасад.

Вскоре после войны здание было реконструировано, и облик усадьбы стал весьма скромным. Уже ничто не напоминало о прежней роскоши. В этот же период был разрушен каменный мавзолей над родовой усыпальницей.

После войны усадьба Альбрехтов вновь перешла в распоряжение воинской части. С 1969 по 1979 годы в Господском доме располагалась Котельская средняя школа, в перестроенном здании конюшни 1860 года — школа-интернат, в конюшне 1885 года — столовая, актовый и спортивный залы, а также мастерские, скотный двор 1900 года и оранжерея 1903 года объединены и использовались в качестве складов. Затем комплекс опустел. В 1985 году его передали на баланс НПО «Сигнал», где усадьба встала путь окончательной деградации. Из-за отсутствия финансирования на реставрацию и охрану здания начали разрушаться. Глядя на это, потомки семьи пытались выкупить и восстановить имение, но не смогли этого сделать, так как оно считалось памятником архитектуры. В 1990-х годах в художественную галерею Кингисеппа была вывезена скульптурная композиция «Голгофа» с родовой усыпальницы Альбрехтов. В 2001 году рухнули стены господского дома, а в мае 2009 г. рухнул передний фасад. Каким-то чудом еще держится передний портик с колоннами и фамильным гербом, но и его дни, похоже, сочтены…

Но даже сейчас, глядя на остатки дома, поражают его величие и масштабы. Можно только догадываться, какое великолепие представлял собой господский дом таких размеров, величественно возвышаясь на вершине холма. Но даже если руки реставраторов когда-нибудь доберутся до усадьбы, это будет новодел. Настоящее имение Альбрехтов мы потеряли уже навсегда…

Сейчас Котлы находятся не только в стороне от новых строящихся автомобильных трасс, но и на обочине жизни. Местные жители с горечью говорят об утраченных ценностях. А нам лишь остается воссоздать в воображении парадный облик усадьбы в лучшие времена и думать, какими бы были Котлы, называйся они Каттила и находясь в другой стране…

Оригинал статьи: https://a-121.ru/kotly-unikal-noe-mesto-s-neschastlivoj-sud-boj/

Итак, оказалось что немногое можно осмотреть в усадьбе Альбрехтов. Увы, картина оказалась печальнее, чем написано в интернете. Вот руины хозяйственных построек. Я сняла остатки оранжереи (по словам экскурсовода). К пруду не подойти - загорожено. Вход в усыпальницу опасен. К основному зданию подходить тоже опасно. Пышная зелень скрывает руины.

На территории усадьбы Альбрехтов находится храм Святителя Николая Чудотворца.

В Писцовой книге Водской пятины дьяка Дмитрия Китаева под 7008 годом (1499/1500) читаем: «Село Котёл богатое, с вновь построенной Никольской церковью»...

Естественно, церковь та была деревянной. Наверняка, не единожды горела и перестраивалась…

В 1870-м году крестьяне имений Вольна, Георгиевское, Валговицы, Луизино и Котлы подали в Духовную консисторию прошение о строительстве православного храма взамен обветшавшего. Разрешение было получено и вскоре в Консисторию был представлен проект каменной церкви, выполненный в «русском стиле» архитектором Николаем Никитичем Никоновым (1849 – 1918). Его петербургский коллега – Иван Иудович Буланов (1830 – 1893) – добавил бывшие тогда в большой моде черты «византинизма».

В 1888 году храм был освящён. По преданию, самим Иоанном Кронштадтским… При церкви имелась двухклассная приходская школа, да три дома притча.

В 1910 году Никольский храм капитально отремонтировали, перестроив по проекту того же Н.Н. Никонова. Таким он и встретил первую мировую войну и последовавшую за ней революцию. Далее события развивались уже по известному стандартному сценарию. В 1938 году храм был закрыт. С приходом немецко-фашистских захватчиков в нём разместился лагерь военнопленных. Умерших от голода и болезней красноармейцев хоронили здесь же у стен, на церковном погосте…

В 1942 году оккупационные власти передали Никольский храм верующим. Священника не было. Службу совершала монахиня, пришедшая в Котлы вместе с военнопленными. После освобождения, наконец, появился и настоятель – отец Григорий Потёмкин. Он много сделал для восстановления храма и окормления местных верующих. Однако в 1959 году церковь была в очередной раз закрыта и «перепрофилирована» в сельский клуб.

28 мая 1991 года возвращена епархии.

Рядом с церковью могила Жировой Екатерины Ефимовны. Это местночтимая святая, по воспоминаниям жителей обладающая даром провидения. Её так и называли - провидица. По рассказам, когда её арестовали немцы, она сказала одному из них, что его дома ждет большое горе. Через некоторое время он получает известие, что его жена скончалась в родах. Она пользовалась необычайным уважением местных жителей, т.к. многим помогала.

Вход в усыпальницу

За зеленью почти не виден пандус для въезда карет

Местные считают, что это памятник не только воинам, но и всем погибшим во время войны