|

«Беседа» объединяла патриотически настроенных россиян — литераторов, вельмож, чиновников высшего ранга. За неполные пять лет своего существования «Беседе» удалось сделать очень многое. Регулярно выходили «Чтения» — официальный печатный орган общества, где публиковались как читанные на собраниях, так и рукописные материалы. Много было сделано для популяризации «Слова о полку Игореве». Именно в «Беседе» впервые был отмечен героический характер «Слова», его связь с народным творчеством. Первоначально общество собиралось в доме идеолога «Беседы», адмирала А. С. Шишкова, где в узком кругу читали и обсуждали литературные новинки писателей, близких хозяину дома по своим литературным воззрениям.

Однако в конце 1810 года возникла идея преобразовать «домашние» заседания общества в публичные литературные чтения для любителей российской словесности. Было определено и название общества — «Беседа любителей русского слова». Адмирал А. С. Шишков немедленно принялся за разработку устава «Беседы». 14 марта 1811 года около 200 гостей съехались на торжественное открытие общества, устав которого был утвержден самим императором Александром I.

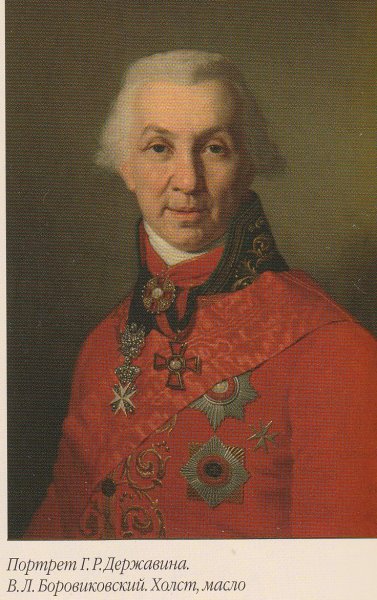

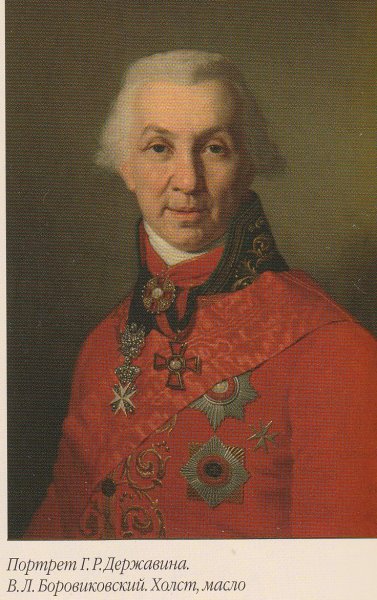

Идея создания «Беседы» понравилась Г. Р. Державину, и он пожертвовал для библиотеки будущего общества книги на сумму более трех с половиной тысяч рублей и предоставил Большую залу своего особняка на Фонтанке для собраний общества. С этого времени за залом закрепилось название зала «Беседы любителей русского слова». Державина привлекали в «Беседе» не лингвистические споры и разговоры по поводу «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка», написанного Шишковым, а интерес ее членов к вопросам литературы. На ее собраниях свои труды читали не только начинающие авторы, но и маститые литераторы, известные переводчики. Так, на одном из заседаний кружка свою басню «Крестьянин и смерть» прочел И. А. Крылов. Читал членам «Беседы» свой перевод некоторых глав «Иллиады» Н. И. Гнедич. Надо отметить, что собрания этого общества довольно редко удостаивались таких великих литературных откровений.

Большинство членов кружка было наделено весьма скромными дарованиями. Одного из них - Д. И. Хвостова упоминает А. С. Пушкин в «Медном всаднике» в связи с наводнением 1824 года:

...Граф Хвостов,

Поэт, любимый небесами,

Уж пел бессмертными стихами

Несчастье невских берегов.

А бессмертные стихи были такие (заметим, впрочем, что - «Борей» - это северный ветер, «стогны» - площади, и «крав» - это значит коров):

...Свирепствовал борей,

И сколько в этот дань погибло лошадей!

И представлялась страшная картина, как:

...по стогнам валялось много крав,

кои лежали там, ноги кверху вздрав...

Этот пример подтверждает, что не все "любители русскго слова" достигали высот литературного творчества. Да и словесные изыски самого Шишкова у образованных его современников вызывали только усмешки. По мнению Шишкова, писатели должны были исключить из своего лексикона иностранные слова, заменить их словами, образованными от славянского корня. Однако словообразования, предложенные Шишковым, были тяжелы, неуклюжи, они не могли войти ни в литературный, ни в разговорный языки. К примеру, Шишков предлагал такие замены слов: аудитория - слушалище, оратор - краснослов, биллиард - шарокат, кий - шаропих, калоши - мокроступы, обсерватория - звездоблюстилище и т. п.

В мемуарах одного из членов этого общества воссоздана обстановка этих заседаний: «Зала средней величины, обставленная желтыми под мрамор красивыми колоннами, казалась еще изящней от блеска роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины муз был поставлен огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном. Около стола сидели члены «Беседы» под председательством Державина, по мановению руки которого начиналось и перемежалось занимательное чтение вслух».

Заседания «Беседы» происходили ежемесячно. Сюда, к дому Державина съезжались кареты, привозившие высокопоставленных сановников - членов общества или гостей, сверкали золотом мундиры и ордена, искрились драгоценности приглашенных дам. На этих собраниях некоторые члены «Беседы» представляли свои новые творения. Порой это были высокопарные оды, напыщенные трагедии. Для их чтения наняли актера, который декламировал эти сочинения, как тогда было принято - с обильной жестикуляцией и завываниями в конце каждой строки.

"Беседа" распалась в 1816 г., после смерти Державина.

Главными оппонентами «Беседы…» являлись «карамзинисты», позже оформившиеся в общество «Арзамас», объединявшего сторонников нового «карамзинского» направления в литературе. «Арзамас» поставил себе задачей борьбу с архаическими литературными вкусами и традициями. Сторонники Н. М. Карамзина считали отставного адмирала Шишкова ретроградом главным образом за то, что тот выступал против смешения «высоких славянских речений с простонародными и низкими выражениями». Такое требование обрекало русский язык на застой, сделало бы его невосприимчивым к новым понятиям и явлениям.

Членами «Арзамаса» были как писатели - В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. А. Плещеев, В. Л. Пушкин, А. С. Пушкин, А. А. Перовский, С. П. Жихарев, А. Ф. Воейков, Ф. Ф. Вигель, Д. В. Давыдов, Д. А. Кавелин, так и лица, известные более по своей общественной деятельности - братья А. И. и Н. И. Тургеневы, С. С. Уваров, Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, М. Ф. Орлов, Д. П. Северин, П. И. Полетика и другие. Большинство членов «Арзамаса» ещё до его основания были тесно связаны между собой давними дружескими связями и принадлежали к одному поколению столичного дворянства, европейски образованного и в массе либерально настроенного после войны 1812. В противовес бюрократической торжественности заседаний «Беседы» заседания «Арзамаса» имели характер весёлых дружеских сборищ. Название «Арзамас» было взято из пародии Батюшкова; все члены «Арзамаса» наделялись шутливыми прозвищами, заимствованными из баллад Жуковского (Жуковский — Светлана, Вяземский — Асмодей, Пушкин — Сверчок и т. д.). На гербе общества изображался гусь, так как «Арзамас славился своими жирными гусями».

На заседаниях «Арзамаса» читались шутливые протоколы, эпиграммы и пародии, высмеивающие членов «Беседы». С закрытием «Беседы» в 1816 году полемический характер деятельности «Арзамаса» потерял смысл. Арзамасцы попытались сделать работу кружка более серьёзной и задумали издание журнала, который должен был теснее сблизить членов кружка. Однако далее составления плана журнала дело не пошло. "Это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших прежде между приятелями. Далее это была школа взаимного литературного обучения, литературного товарищества. А главное, заседания «Арзамаса» были сборным местом, куда люди разных возрастов, иногда даже и разных воззрений и мнений по другим посторонним вопросам, сходились потолковать о литературе, сообщить друг другу свои труды и опыты и остроумно повеселиться и подурачиться." - П.А.Вяземский.

В 1818 «Арзамас» распался. Внешней причиной был разъезд многих его членов из Санкт-Петербурга. По времени распад «Арзамаса» совпал также с избранием в Российскую академию Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского, куда они были предложены своим оппонентом А. С. Шишковым. Со временем многие участники «Арзамаса» стали членами Российской академии с подачи всё того же А. С. Шишкова.

|

|