В 1711 г. для снабжения флота и армии артиллерийским вооружением указом Петра I был заложен Литейный двор. Тогда от него к Большой Перспективной дороге (Невский проспект) проложили просеку, которая и стала впоследствии одим из главных проспектов Петербурга. Место было выбрано удобное, высокое, на берегу Невы, на том месте, где сейчас начинается Литейный мост. Просека стала застраиваться, и вскоре всю эту местность стали именовать Литейной частью. На плане 1715-1716 гг четко обозначены Большая Перспективная дорога и Литейная просека.

Регулярное строительство началось с возведения в 1771 г. южнее Литейного двора здания Арсенала огромной величины и "знатной архитектуры" предположительно по проекту В.И.Баженова. Позднее здание перестроили под Окружной суд. Это здание Старого Арсенала - так он стал называться с 1799 г. в отличие от Нового Арсенала, построенного на противоположной стороне проспекта, определило дальнейшую застройку.

В 1849 г. Литейный двор перевели на Выборгскую сторону (впоследствии это стал завод "Арсенал"), устаревшие помещения снесли, а на их месте появилась площадь. Литейный проспект продлили до Невы, а в его створе построили мост, открытый для движения в 1879 г., и названный тоже Литейным.

В октябре 1918 г. Литейный проспект переименовали в проспект Володарского, в честь члена президиума ВЦИК, комиссара по делам печати, агитатора и пропагандиста Моисея Марковича Гольдштейна (1891-1918), известного под псевдонимом В.Володарский, убитого 20 июня 1918 г. Историческое название Литейному проспекту было возвращено 13 января 1944 года.

Дома 1 и 2

|

Литейный роспект выходит на предмостную площадь двумя одинаковыми домами, образующими своеобразные пропилеи магистрали. Это дома лейб-гвардии артиллерийской бригады (дома 1 и 2). Возведенные в 1850-х годах известным зодчим А. П. Гемилианом (строителем Арсенала на Выборгской стороне) при участии Р. Р. Генрихсена и К. Б. Пранга, они характерны для переходного периода от классицизма к архитектуре второй половины XIX века. В двухцветных фасадах трехэтажных зданий — плотный декор, белые оштукатуренные детали, рустовка, в оформлении входов использована известняковая плита. Гемилиан удачно ввел в оформление фасадов пилястры, наличники, а также чередование треугольных и лучковых фронтонов.

|

Литейный проспект XIX—XX веков представляет собой своеобразную архитектурную энциклопедию того времени, и два открывающих проспект здания — типичные образцы городских жилых домов в стиле неоренессанс. Дома имеют почти классическое трехчастное членение фасадов. Первый этаж рустован, декоративные наличники украшают плоскости стен нижних этажей. Второй, имеющий арочные окна, как и присуще дворцу, решен изысканно тонко, в лучших традициях стиля. Углы зданий подчеркнуты пилястрами ионического ордера. А окна обрамлены коринфскими пилястрами, поддерживающими сандрики с треугольными и лучковыми фронтонами. Окна третьего этажа обрамлены простыми наличниками и прямоугольными сандриками. Венчают здания пышные карнизы.

|

|

Некоторая перегруженность этих двух домов архитектурными пластическими деталями — явление закономерное для того времени. Но насколько пластика фасадов способствует созданию запоминающегося своеобразного облика, целиком зависит от талантливости зодчего. И нужно отметить, что дома построены талантливо. Они не потеряли своей монументальности и значимости пропилей даже после того, как почти на метр поднялась земля на предмостье в результате устройства транспортного тоннеля. Правда, теперь дома на подходе с моста воспринимаются в менее выгодном для них ракурсе.

|

В доме 2 накануне до Февральской революции размещались казармы лейб-гвардии Конной артиллерийской бригады. В марте 1917 года здесь и был создан районный Совет рабочих и солдатских депутатов 1-го Городского района, который возглавлял известный партийный организатор и оратор С. Н. Нахимсон. С 7 июля здесь разместились Петербургский комитет и Военная организация РСДРП(б), которые перебрались в Смольный за несколько дней до Октябрьского переворота. Впоследствии в доме еще продолжал работать районный Совет, а затем здание было передано под жилищный кооператив трех предприятий: Металлического завода, "Красного выборжца" и "Арсенала".

Дом 3

|

Угловой дом 3 на Литейном проспекте — едва ли не самая значительная историческая достопримечательность проспекта. Построенное в 1808 году по проекту известного русского зодчего начала XIX века Ф. И. Демерцова, здание стало лучшим его произведением. Главный фасад с восьмиколонным портиком выходил на Литейный проспект. С двух сторон завершался своеобразными павильонами в виде триумфальных арок. Стены были декорированы рустовкой. Пропорции всех частей здания отличались строгостью и благородством. Перед главным фасадом на лафетах стояли шестнадцать пушек и две мортиры.

| Литейный 3. Фасад, выходящий на улицу Чайковского |  |

В новом здании были сосредоточены основные мастерские Арсенала, который продолжал оставаться крупнейшим предприятием столицы. В 1836 году здесь аботало около тысячи человек, набранных из рекрутов крепкого телосложения, непригодных по каким-то малозначащим причинам к строевой службе. Для укрепления дисциплины Арсенал был преобразован в воинскую часть, которую надлежало комплектовать. Работа была тяжелой. С двухчасовым перерывом она продолжалась одиннадцать часов в сутки. Жили арсенальцы в казармах под строжайшим надзором. Перед сном делали «всему порядку смотр», а провинившихся при этом секли розгами и шпицрутенами. Лазарет всегда был полон «наказанными». Служивым арсенальцам позволялось заводить семьи, однако для вступления в брак нижним чинам вменялось брать у ближайшего своего начальника разрешение, в котором определялось, что проситель «по воему хорошему и трезвому поведению вполне заслуживает дозволения вступить в первый законный брак». К тому же от него требовали расписку в том, что вступающий в брак заранее обещает «просьбами начальство не беспокоить, о казенной квартире и дополнительных пособиях не хлопотать». Чтобы избавиться от вольнонаемных, в 1820 году ри Арсенале была учреждена артиллерийская техническая школа.

В 1850 году Арсенал перевели на Симбирскую улицу (ныне ул. Комсомола, 1, 2, 3), где архитектором А. П. Гемилианом были возведены для него здания.

В освободившемся помещении оборудовали орудийные мастерские. А спустя некоторое время мастерские переросли в орудийный завод, в результате чего потребовалась перестройка здания. Ее осуществили архитекторы Р. Р. Генрихсен и К. Б. Пранг. По их проекту были ликвидированы колоннада, орнаментика фризов из арматур. Это привело к тому, что здание потеряло изящество пропорций и тонкость архитектурной проработки фасадов.

Позднее, уже в конце XIX века, помещения завода неоднократно перестраивались. И несмотря на то, что здание сохраняет определенную монументальность и сегодня, та значительность, которую оно имело в первозданном виде, утрачена. В настоящее время протяженное здание простых лаконичных форм, с весьма ограниченным набором обогащающих пластику декоративных элементов, представляет, скорее всего, фоновую застройку проспекта, и в целостном ансамбле это положение вполне оправданно. История дома 3 связана со многими событиями и в той или иной степени с судьбами замечательных людей.

С 17 по 22 марта 1840 года здесь, на Арсенальной гауптвахте, под арестом находился великий русский поэт М. Ю. Лермонтов. Арест явился следствием дуэли поэта с сыном французского посла Баранта, а по существу стал одной из акций преследования царскими властями автора стихотворения «На смерть поэта».

Поводом для преследования послужило официальное признание Лермонтова в том, что он после неудачного выстрела Баранта сам стрелял в сторону. Барант всячески пытался это опровергнуть. 22 марта арестованный Лермонтов пригласил к себе на Арсенальную гауптвахту Баранта для объяснений. Однако свидание не изменило положения опального поэта. Вскоре Лермонтов был осужден и выслан на Кавказ.

Находясь на гауптвахте, поэт написал стихотворение «Журналист, читатель и писатель», в котором определяет свою роль в той высокой миссии, которая ложилась на плечи писателя, гражданина и патриота, б условиях деспотического режима.

Через восемь лет на зту же гауптвахту был доставлен перед ссылкой в Вятку молодой писатель М. Е. Салтыков, арестованный по распоряжению Николая I за повесть «Запутанное дело».

В Петербург он вернулся только в 1856 году, и с этого времени писатель до конца жизни был связан с городом на Неве. Обогащенный огромным жизненным и творческим опытом, Салтыков-Щедрин приступил к созданию «Губернских очерков» — книги, сделавшей писателя известным всей России. Прочитав ее, проницательный Т. Г. Шевченко увидел в творчестве Салтыкова-Щедрина одного из продолжателей Пушкина.

Сейчас (2015 г.) это здание занимает Михайловская военная артиллерийская академия.

|

Дом 8

|

Дом 10

|

Дом 12

|

Дом 14

|

Дом 16

|

Дом 17

Дом 18

|

Дом 21

|

|

Дом 22

|

Дом 24

|

|

Дом 29

|

Дом 29

|

|

Дом 31

|

|

Дом 33

|

|

|

Дом 35

|

Дом 36

|

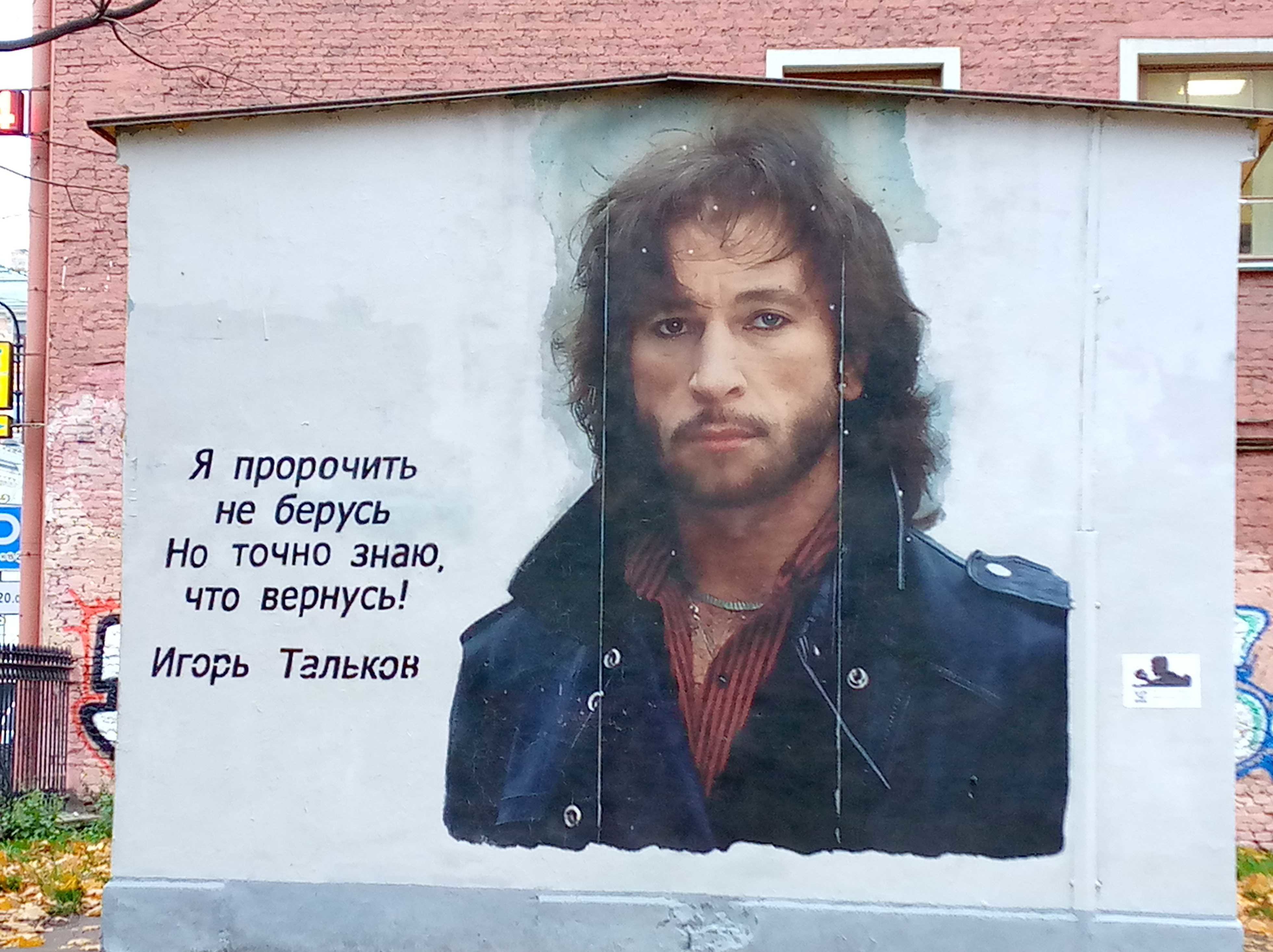

| В саду перед домом 37 PublicArt 21 века портрет Игоря Талькова |  |

Дом 42

|

Дом 44

|

Дом 46

|

|

Дом 47

|

|

Дом 48

|

Дом 50

|

|

|