Литература:

Первое здание слева - Арсенал.

Здание Арсенала

Арсенал был заложен Петром I в 1701 году как «Цейхгауз» (нем. Zeughaus — «оружейный дом»). Строился в 1702—1736 годах архитекторами Кристофом Конрадом, Дмитрием Ивановым, Михаилом Чоглоковым, Иоганном Шумахером. Пострадал в Великом московском пожаре 1737 года, в 1786 —1796 годах восстановлен Матвеем Казаковым и инженером Иваном Герардом. Взорван отступавшими наполеоновскими войсками в 1812 году, восстановлен в 1815—1828 годах А. Н. Бакаревым, И. Л. Мироновским, И. Т. Таманским и Е. Д. Тюриным.

Вновь здание Арсенала пострадало во время октябрьской революции; было отреставрировано в 1922 году. В 1927 и 1965 годах на фасаде были установлены мемориальные доски в память расстрелянных юнкерами солдат 56-го полка и в честь погибших офицеров кремлёвского гарнизона.

|

|

|

|

Двухэтажное здание в плане имеет форму каре с внутренним двором, в который со стороны Сенатской и Троицкой площадей ведут ворота. Нижний этаж отработан рустом. Толщина стен 4 аршина (2,84 м). Окна с глубокими откосами расставлены попарно, через большие промежутки, стены завершает резной белокаменный фриз. Высокая двухъярусная кровля здания не сохранилась. Двумя сторонами Арсенал вплотную примыкает к Кремлёвской стене, высоту которой пришлось понизить почти вдвое для лучшего освещения помещений.

|

|

Арсенал был задуман Петром I не только как оружейный склад, но и как музей русской боевой славы: ещё в 1702 году царь приказал свозить сюда с Украины и из Смоленска орудия, захваченные в боях с неприятелем и «для памяти на вечную славу поставить». В 1819 году вдоль фасада здания расставили 875 трофейных пушек, отбитых у наполеоновских интервентов. В 1960 году сюда же были свезены стоявшие у бывшей Оружейной палаты старинные русские пушки.

В настоящее время в Арсенале расположены казармы Кремлёвского полка и административные службы комендатуры Кремля.

Здание Сената

Здание Сената построено по проекту русского архитектора Матвея Казакова в 1776—1787 годах по заказу императрицы Екатерины Великой в характерном для того времени классическом стиле. Согласно замыслу архитектора, здание должно было символизировать гражданские идеалы, законность и правосудие. Их воплощение он находил в классических формах античности.Здание Сената или Сенатский дворец первоначально предназначалось для проведения собраний дворянства Московской губернии. К середине XIX века здание пришло в упадок. Со времён Аракчеева его главный зал использовался то как мучной амбар, то как архив военного министерства. Только в 1865 году, в ходе подготовки судебной реформы, было принято решение разместить в здании органы нового гласного суда. Под руководством архитектора К. С. Афанасьева была проведена реставрация и приспособление к публичному судоговорению. Дворец стал называться «зданием Московских судебных установлений». В нём расположились Окружной суд, Судебная палата, Межевая канцелярия и другие учреждения. Купол постройки венчал символ императорского правосудия — столб с царской короной и надписью «Закон».

После переезда советского правительства в 1918 году на место столба с короной установили флагшток с флагом Советской России. В здании разместились Совет народных комиссаров и Всероссийский центральный исполнительный комитет. В бывшем Екатерининском зале, получившем при советской власти название Свердловский, проходило вручение премий, например Ленинских и национальных, собирались Пленумы ЦК КПСС, находился зал заседаний Политбюро ЦК КПСС. В марте 1918 года в Сенатский дворец переехал Владимир Ленин, для которого устроили квартиру бывшего царского прокурора на третьем этаже.

В 1932 году пятикомнатную квартиру на первом этаже занял Иосиф Сталин. Через год в здании впервые сделали перепланировку, изменив интерьеры. Над квартирой Сталина находились его личный рабочий кабинет и Особый сектор ЦК ВКП(б). С правой стороны приёмной работали генерал-майор Александр Поскрёбышев и его заместитель Л. А. Логинов.

Во время Великой Отечественной войны во дворце располагались Государственный Комитет Обороны, аппарат Президиума Верховного Совета СССР и Совет народных комиссаров.

После прихода к власти в 1953 году Никита Хрущёв устроил на третьем этаже дворца свой рабочий кабинет.

В 1955-м в бывшем кабинете Ленина устроили музей — «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле». Он соседствовал с помещениями Правительства СССР. В 1994 году по распоряжению Правительства Российской Федерации в связи с реконструкцией здания Сената и размещением в нём резиденции президента России коллекцию передали в Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленински

В 1972-м в здании находились кабинеты Генерального секретаря ЦК КПСС и сотрудников Общего отдела ЦК КПСС, комната отдыха, малый кабинет, приёмная, Ореховая комната, зал заседаний Политбюро, архив и группа Особого сектора Общего отдела ЦК КПСС.

В 1985 году во дворец переехал Михаил Горбачёв, для которого оборудовали новые апартаменты на третьем этаже.

25 декабря 1991 года место советского флага на куполе занял российский, который в 1994 году заменили президентским штандартом. В 1992 году началась реставрация здания. Исторический облик сохранили Екатерининский и Овальный залы, остальные были созданы заново в соответствии с первоначальным стилем Матвея Казакова. В результате реставрационных работ 1994—1996 годов в залах восстановили старинные горельефы, лепной декор карниза, фриза и капителей.

По состоянию на 2022 год дворец является рабочей резиденцией президента.

В ночь на 3 мая 2023 года на фоне продолжающегося вторжения России на Украину Кремль подвергся нападению беспилотников, в результате чего пострадала крыша Сенатского дворца.

|

Сенатский дворец представляет собой трёхэтажную постройку, имеющую форму равнобедренного треугольника. Его внешний периметр составляет 450 метров, внутренний — 360. Наружные фасады здания имеют три ризалита, выделенных пилястрами дорического ордера. Первый и цокольный этажи рустованы, что придаёт зданию свойства монументальности и единства объёма. Углы сооружения срезаны и обработаны ризалитами, в решении которых использован мотив триумфальных арок, повторяющийся в центре всех трёх фасадов. Во внутренний двор со стороны Сенатской площади ведёт въездная арка с ионическим четырёхколонным портиком и фронтоном. Дворец венчает зелёный купол в виде полусферы, под которым расположен Екатерининский зал.

Пройти вдоль фасадов не получилось, не говоря уж об интерьере.

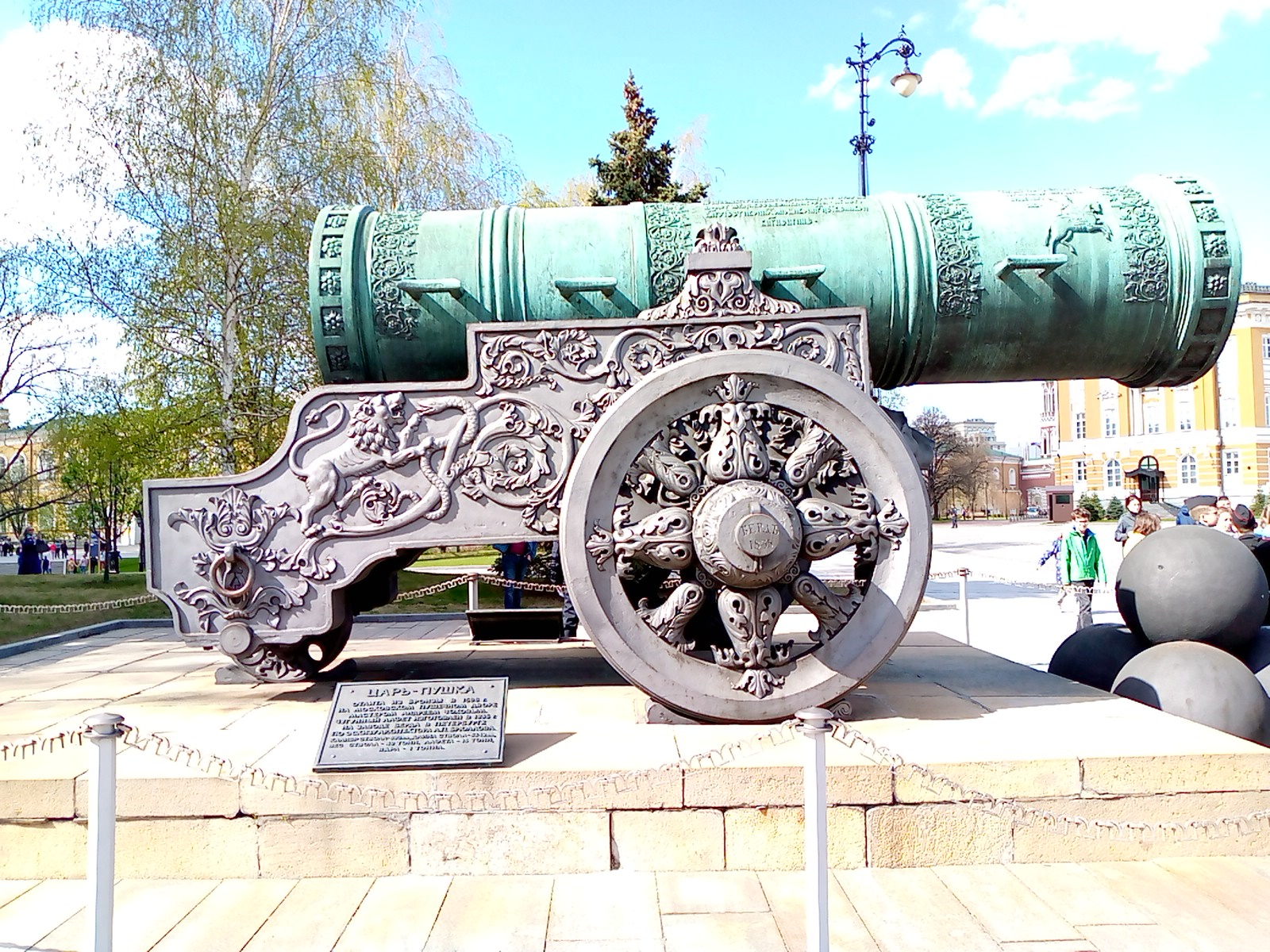

Царь-пушка

«Царь-пу́шка» была отлита в 1586 году, а лафет и декоративные ядра — в 1859-м. Первоначально установлена у Лобного места, в начале XVIII века перенесена во двор Арсенала. В 1812 году французская армия при отступлении из Москвы взорвала большую часть Арсенала, Царь-пушка при взрыве не пострадала. В том же 1817 её переставили к воротам Арсенала. В 30-х годах XIX века вместе с другими пушками выставлена у фасада Оружейной палаты в качестве музейного экспоната. На этом месте она простояла более ста лет, пока в 1960 году казармы не снесли, и на их месте начали строительство Кремлёвского дворца съездов. В это время Царь-пушка была перевезена на автоплатформе к северному фасаду звонницы колокольни Ивана Великого, где находится до сих пор, а с противоположной от неё стороны стоит Царь-колокол.Хотя пушка была отлита как полноценное боевое орудие, фактически она ни разу не стреляла.

|

|

|

|

|

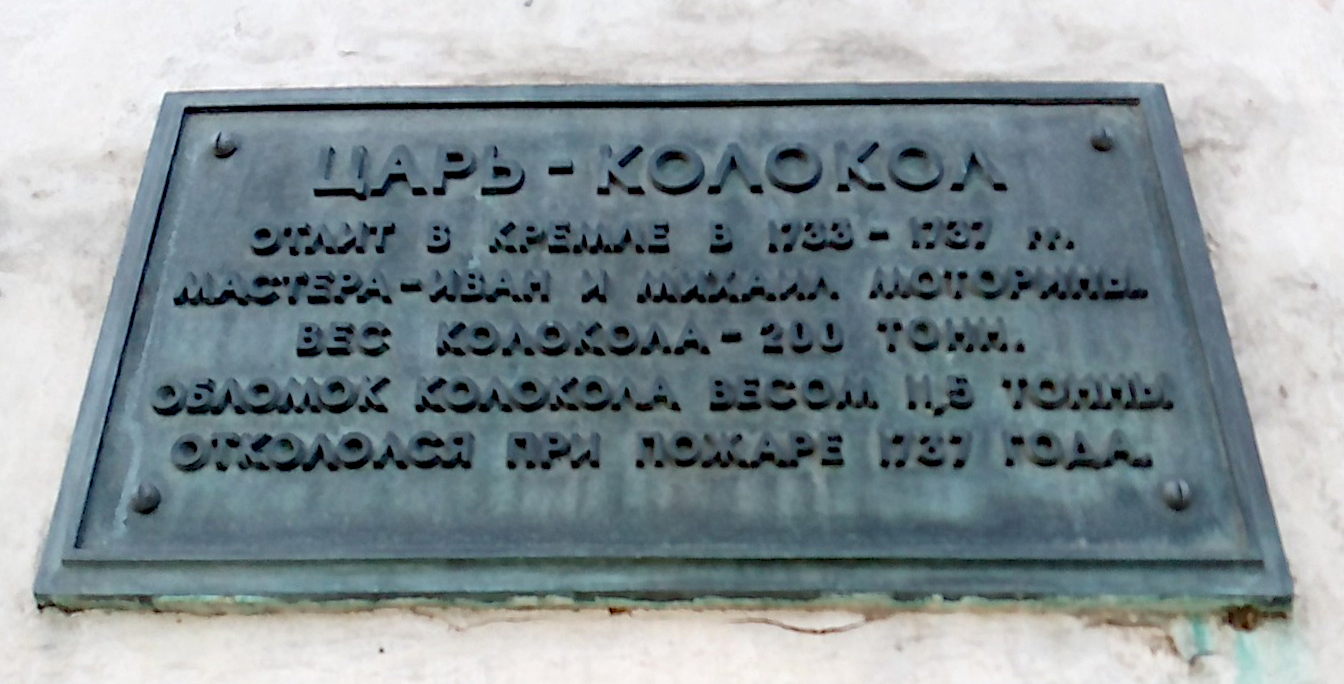

Царь-колокол

Царь-ко́локол — памятник русского колокололитейного искусства XVIII века. Высота с перемычкой составляет 6,24 м, диаметр — 6,6 м; масса 202 тонны. По назначению никогда не использовался. Колокол отлили по приказу императрицы Анны Иоанновны в 1730 году в память потомкам о её царствовании. Поначалу специалистов для выполнения задачи искали за границей. Француз Жермен, королевский механик, «королевский золотых дел мастер и член Академии Наук», получил щедрое предложение, но от выполнения задачи отказался. За дело взялись Иван Фёдорович Моторин и его сын Михаил Иванович.

На поверхности колокола мастера нанесли барельефы с изображениями царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны. Также есть изображения Иисуса Христа с Девой Марией, апостолов Петра и Иоанна Предтечи. Гравёром, ответственным за декор, был мастер Фёдор Медведев.

В 1737 году во время Троицкого пожара был повреждён, от него откололся кусок весом 11 с половиной тонн, и пролежал в земле около века.

Проект подъёма и установки колокола на постаменте разработал архитектор Иван Мироновский в 1827—1831 годах. Осуществить проект поручили французскому инженеру Огюсту Монферрану. Колокол поставили на отделанный белым камнем постамент (по проекту того же Монферрана) возле колокольни Иван Великий. На постаменте была закреплена памятная доска с текстом: «Колокол сей вылит в 1733 году повелением ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Анны Иоанновны. Пребыл в земле сто и три года и волею благочестивейшего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Николая I поставлен лета 1836 августа в 4 день». Монферран увенчал колокол державой — символом царской власти, благодаря этой державе колокол получил своё прозвание «Царь-колокол»

|

|

|

|

|

|

|

Патриаршие палаты и собор 12 апостолов

Церковь положения ризы Пресвятой Богородицы

Благовещенский собор

Внутрь не заходила.

Первые письменные упоминания о каменном храме относятся к концу XIV века, где основание храма заложено около 1393 года, сыном великого князя Дмитрия Донского — великим князем Василием Дмитриевичем. В 1404—1405 годах храм украсили фресками и стенописью художников Феофана Грека, Прохора с Городца и Андрея Рублёва.

В 1416-м здание разобрали и возвели новое, четырёхстолпное трёхапсидное, расширенное до размеров современного.

В 1484 году началось строительство нового каменного здания храма под руководством псковских мастеров Кривцова и Мышкина. План и общие габариты здания 1416 года были повторены в новом. Храм был выстроен был из кирпича и окружён крытыми галереями — папертями.

В 1508-м по указу Василия III собор расписали Феодосий, сын Дионисия, и Фёдор Едикеев. На стенах были изображены Аристотель, Фукидид, Птолемей, Плутарх, Платон и Сократ со свитками в руках.

|

Последний раз храм перестраивали в 1564—1566 годах при Иване Грозном. Подклет собора сохранился до наших дней и является памятником архитектуры конца XIV века

Cобор многократно изменяли как внутри, так и снаружи: появлялись и исчезали различные пристройки, крылечки, приделы, менялись росписи, кладки стен и кровли.

|

В 1918-м его вместе с другими храмами Кремля закрыли для богослужений. В мае того же года был учреждён комитет по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, возглавляемый Игорем Грабарём. Удалось расчистить иконы, предположительно, авторства Андрея Рублёва и Феофана Грека.

В 1955 г собор был превращён в музей. В 1970-е годы его отремонтировали и вызолотили купола. К 500-летнему юбилею собора в 1989 году была открыта экспозиция икон, которыми обладал в древности домовый царский храм.

С 1993-го на престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в церкви совершаются патриаршее богослужения. В этот день со ступеней собора Патриарх Московский и всея Руси выпускает на волю белых голубей.

Вид на Благовещенский и Архангельский соборы с разных сторон Кремлевской стены

|

|

Иван Великий

Внутрь не заходила.

Колоко́льня Ива́на Вели́кого (вариант названия — Ива́н Вели́кий; также иногда именуется по названию основного храма — це́рковь Иоа́нна Ле́ствичника) построена в 1505—1509 годах по проекту итальянского архитектора Бона Фрязина, в период до 1815 года неоднократно достраивалась, расширялась и перестраивалась. В основании заложен храм святого преподобного Иоанна Лествичника, автора учения о духовном восхождении и трактата «Лествица». Окончательно архитектурный ансамбль колокольни Ивана Великого сформировался к концу XVII века. До строительства в 1860 году Храма Христа Спасителя колокольня продолжала быть самым высоким зданием Москвы. Архитектурный ансамбль колокольни состоит из трёх объектов: столпа колокольни «Иван Великий», Успенской звонницы и Филаретовой пристройки. Включает в себя действующий православный храм, выставочный зал музеев Московского Кремля и музей, посвящённый истории архитектурного ансамбля Московского Кремля.

|

|

|

Большой Кремлёвский дворец

Большо́й Кремлёвский дворе́ц — бывшая резиденция императоров Всероссийских в Московском Кремле.Внутрь не заходила.

Построен в 1838—1849 годах группой архитекторов под руководством К. А. Тона по распоряжению императора Николая I. Архитектурный ансамбль включает Теремной дворец, Грановитую и Оружейную палаты, Апартаменты великих князей, дворцовые церкви и другие сооружения — всего во дворце насчитывается более семисот разновременных помещений XIV—XX веков.

В 1918 году дворец стал резиденцией советского правительства, в 1934 году был частично перестроен.

В 1994—1999 годах залы реконструировали, вернув им первоначальный облик. В Большом Кремлёвском дворце находятся резиденции президента России и патриарха Московского и всея Руси. В здании проходят экскурсии по предварительной записи.

|

Бывший Дворец Съездов

Внутрь не заходила.

Госуда́рственный Кремлёвский дворе́ц (до 1992 года — Кремлёвский дворец съездов) Был построен по инициативе Никиты Хрущёва по проекту авторского коллектива под руководством архитектора Михаила Посохина. Предназначался для проведения съездов КПСС, также выполнял функции площадки для театральных постановок, концертов и других общественных мероприятий. Открылся 17 октября 1961 года XXII съездом партии.

В 1992 году был переименован в Государственный Кремлёвский дворец. На 2018 год является выявленным объектом культурного наследия в Московском Кремле. Однако из-за стилистического несоответствия исторической застройке модернистское здание не было внесено в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Находится в ведении Управления делами президента России.

|

|

|