Литература:

На сегодня запланирована экскурсия в Марфо-Мариинскую обитель и район вокруг нее, которая начиналась в 12.00. Не тратить же утреннее время! Мы решили к 10.00 подъехать к МАВЗОЛЕЮ - это моя инициатива, ну не могла не посетить, будучи в Москве, тем более, что до моего отъезда такой возможности не будет. Была очередь, но небольшая и продвигающаяся довольно быстро. Я, решив, что Надя ждет меня снаружи, очень быстро прошла мимо Кремлевской стены, а зря, т.к. Надя просто слегка задержалась у охраны и потом меня догнала. А вдоль Кремлевской стены много интересных памятников. Я запомнила только Буденного. Итак, я внутри. Очень темно. После яркого солнца на улице я вообще ничего не вижу. Громко говорю:" Я ничего не вижу и сейчас упаду". Ко мне подходит охранник и поддерживает меня за локоть. Т.о. я преодолеваю ступени вниз. Далее следуют узкие и темные коридоры-пространства, где я ничего не вижу и где Надя меня догнала, и я что-то спросила. "Здесь нельзя разговаривать" - послышался голос откуда-то. Оказывается, мы миновав несколько поворотов, очутились уже в центральном зале. Все очень торжественно и возвышенно. Впечатления сильного не осталось, по телевизору можно больше увидеть, т.к. камера приближение обеспечивает, а мы, экскурсанты, находимся довольно далеко.

До экскурсии времени достаточно, идем пешком. Спускаемся в парк Зарядье, созданный на месте снесённой в 2006 году гостиницы «Россия». Название местность получила от района, который находился «за рядами» торговых лавок за Московским Кремлём.

При Иване Грозном на улице Варварка в 1555 году появился Мытный двор, который включал в себя комплекс построек, в том числе Английское подворье — в настоящее время это восстановленный памятник истории.

На территории Старого английского двора находится музей, где располагалось первое в Москве официальное представительство другого государства.

|

|

В XIX веке район был преимущественно застроен каменными зданиями, в которых селились простые люди — мастеровые, грузчики, работавшие на пристани, купцы, приказчики, трактирщики. Также эта местность из-за большого количества евреев стала своего рода еврейским гетто. В 1891—1892 годах из Москвы были принудительно выселены около 20 тыс. еврейских семейств, Зарядье начало приходить в упадок, постепенно превратившись в подобие трущоб.

В советское время территория Зарядья была выделена под строительство гостиницы «Россия» — самой крупной гостиницы в мире в то время. Она заработала в 1967 году, но уже к 1990-м стала приносить убытки и была закрыта.

Храм Варвары Великомученицы на Варварке, 2008.

| Храм во имя Варвары Великомученицы предположительно существовал ещё в XIV веке. В 1514 году под руководством итальянского зодчего Алевиза Нового было построено каменное здание. В 1796—1801 годах новое здание построил архитектор Родион Казаков. В 1920-х годах церковь была перестроена (разобран верхний ярус колокольни) и закрыта. В 1965—1967 годах, при благоустройстве территории около возведённой гостиницы «Россия», её отреставрировали, под руководством архитектора Георгия Макарова была восстановлена колокольня. |  |

В 2007 году при археологических раскопках под храмом был обнаружен фундамент древней алевизовской церкви XVI века. Очередная реставрация была проведена в 2014—2015 годах. Проект предусматривал восстановление облика храма 1880-х годов по сохранившимся фотографиям. В ходе работ была отреставрирована штукатурная поверхность фасадов, элементы лепного декора фасадов. На основе старых фотографий были воссозданы завершение колокольни и кресты.

Знаменский собор.

Местность на улице Варварке в XVI веке принадлежала боярам Романовым. Там располагался боярский двор и домовая церковь, освящённая во имя иконы Божией Матери «Знамение». По воцарении Михаила Фёдоровича палаты на Варварке стали называть Старым Государевым двором.

Зна́менский монасты́рь, что на Старом Государевом дворе — бывший мужской монастырь в Москве. Основан в 1629—1631 годах. Освящён во имя иконы Божией Матери «Знамение». После 1923 года монастырь был закрыт. До нашего времени сохранился монастырский собор. После смены власти в 1917 году здания и собор были приспособлены под жильё и склады. В 1930 году собор был частично уничтожен — были разобраны 4 малые главы, снят с центральной главы крест с луковицей, а также сломана входная лестница. |

|

В связи со строительством в Зарядье гостиницы «Россия» в 1963—1972 годах были проведены работы по реставрации собора, который затем передали Дому пропаганды Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Там разместились лекционные и концертный залы.

|

После распада СССР с 1992 года в Знаменском соборе возобновлены богослужения. Собор и палаты являются частью музея «Палаты Романовых» — филиала Государственного исторического музея. К 2017 году Знаменский собор был отреставрирован, став красно-белым. Также отреставрировали колокольню и Братский корпус. Колокольня Знаменского собора |

|

|

Церковь Максима Блаженного на Варварке

| Храм носит имя известного в начале XVI века московского блаженного Максима. Он был похоронен в 1434 году на Варварке. Храм бесстолпный, прямоугольный в плане, двусветный, со световым барабаном и луковичной главой над центральным престолом и главкой над сводчатой, одностолпной трапезной. Трёхапсидный нижний этаж в XVII—XVIII веках был местом хранения имущества горожан во время пожаров и бедствий. Фасад с широкими оконными проёмами и ложными окнами. Основной объём перекрыт сомкнутым сводом. Южный придел объединён с трапезной. Внутренние оконные откосы со скошенными наверху углами — приём, редко встречающийся в русской архитектуре XVII—XVIII веков. В храме и трапезной сохранились фрагменты росписи XVIII—XIX веков и две белокаменные закладные доски. |  |

В 1930-х годах храм был закрыт советской властью, обезглавлен и разорён. В 1965—1969 годах проведена реставрация. С 1970 года здание находилось в ведении Всероссийского общества охраны природы. Богослужения возобновились после 1994 года, проводятся по праздникам.

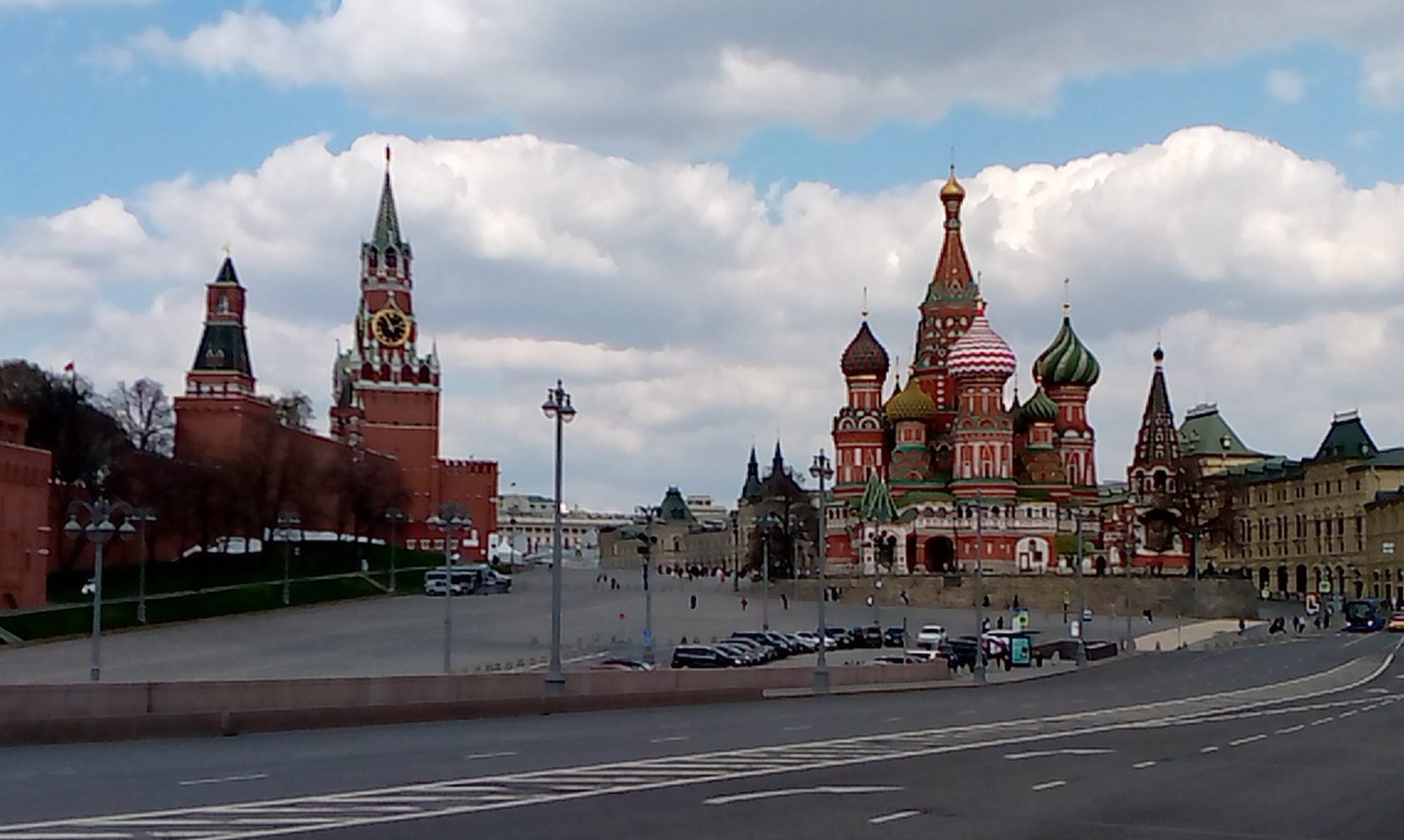

Пройдя парк Зарядье, идем по Большому Москворецкому мосту, переходим через Москву-реку и не мгу не запечатлеть замечательные виды с моста.

|

|

|

Идем по Большой Ордынке.

Вот дом 17, где, бывая в Москве, некоторое время жила Анна Ахматова, и где установлен ей памятник.

|

Храм во имя священномученика Климента, Папы Римского.

|

Впервые храм упомянут в письменных источниках под этим именем в 1612 году, в связи с событиями Московской битвы между русскими ополченцами и польским-литовским войском. Первый каменный храм на этом месте датирован 1657 годом.

Церковь закрыта в 1934—1935 годах после неоднократных, всё возраставших обложений её налогами со стороны финансовых органов, что привело в конце концов к аресту священников; отдана под книгохранилище обменно-резервного фонда библиотеки имени Ленина, в связи с этим иконостас и частично внутреннее убранство не были окончательно уничтожены. В 1986—1987 годах 30 тысяч томов церковной литературы, хранившейся в церкви Климента, и в том числе из библиотеки Оптиной пустыни, были переданы Московской духовной академии. В 2008 году здание храма, сохранившее свой облик, а также в некоторой степени интерьер, было передано православной общине, а книги вывезены. При финансовой поддержке правительства Москвы проведена реставрация, которая была завершена в 2014 году. |

|

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке (Скорбященская церковь)

|

По главному престолу церковь носит название Преображенской, но из-за связанного с ней прославления иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в честь которой освящён один из приделов, известна под названием Скорбященской. На месте храма в XVI веке существовала деревянная церковь преподобного Варлаама Хутынского в «Ордынцах» (упоминается в летописях под 1571 годом; а её постройку одни исследователи связывают с походом Василия III на Казань (1523), другие — с выходцами из Новгорода, поселившимися в Замоскворечье). В 1683—1685 годах был построен каменный храм, который именовали Преображенским. После прославления в ней в 1688 году иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость», которая, по преданию, исцелила тяжелобольную сестру патриарха Иоакима, за храмом закрепилось название этого чудотворного образа.

В 1783—1791 годах к постройке 1685 года были пристроены трапезная с престолами во имя Варлаама Хутынского и иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также трёхъярусная колокольня. Их проект в стиле классицизма был выполнен архитектором Василием Баженовым. Bпервые применённый здесь Баженовым тип трапезной впоследствии широко распространился в Москве.

В 1812 году храм пострадал от пожара. В 1823—1836 годах старая церковь XVII века была заменена ротондой с повышенным куполом в стиле русский ампир — по проекту архитектора Осипа Бове (в 1834—1836 годах осуществлял его брат Михаил Бове).

В 1922 году в ходе государственной кампании по изъятию церковных ценностей из Скорбященской церкви были изъяты церковные украшения и утварь (более 65 кг золота и серебра). Храм был закрыт в 1933 году, с него были сняты колокола, но внутренне убранство сохранилось. В 1941—1945 годах в нём располагались запасники Третьяковской галереи.

В 1948 году храм вновь открыт для богослужения.

В 2012—2013 годах проведена реставрация здания.

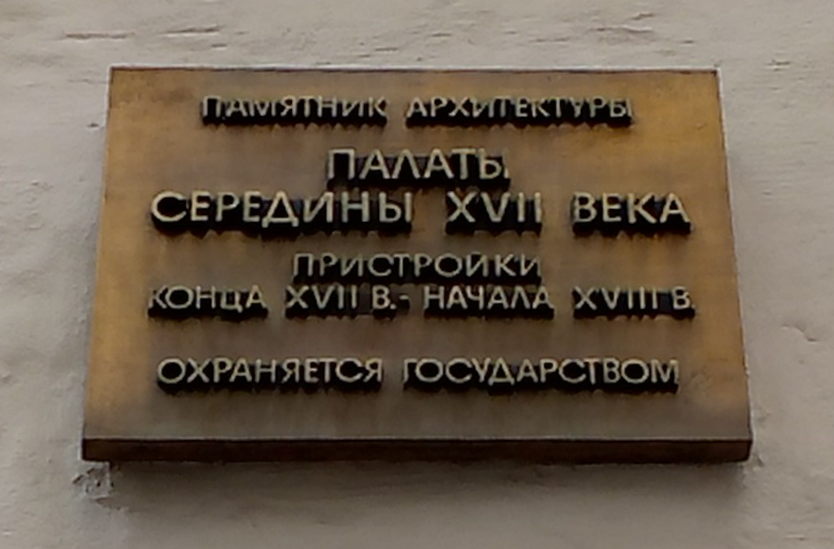

Подходим к историческому зданию - Палаты середины 17 века. Здание находится примерно на 1 метр ниже современного уровня поверхности земли.

«Стрелецкие палаты» более известны как «Палаты Титова». Их первым владельцем был думный дьяк Семен Степанович Титов, живший во времена царя Алексея Михайловича и в середине 1660-х годов получивший от него в награду за службу участок для застройки.

|

|

|

Потомки Титова владели зданием до конца XVII века, после чего владельцы менялись много раз, а само здание неоднократно перепланировалось. Среди владельцев были как дворяне, так и люди более простого звания — купцы и мещане. При этом именно невысокое имущественное положение владельцев спасло дом от сноса и замены особняком в каком-нибудь из модных в XVIII—XIX веках архитектурных стилей. Последнюю перестройку дом пережил в 1760 году.

|

|

|

|

При последнем дореволюционном владельце — крестьянине Н. Б. Королеве — дом был подключён к водопроводу и канализации. К этому времени он использовался как доходный — был разделён на квартиры, которые сдавались жильцам в наём. При Советской власти девять располагавшихся в нём квартир стали коммунальными. В 1975 году жильцы из дома были выселены и получили новые квартиры в новостройках, а в самом здании в 1976 году начались ремонтные работы, во времена перестройки приостановленные.

В 2010-х годах здание было отреставрировано, после чего в нём открылись сперва выставочные залы (в 2014 году), а затем — Музей.

| Здание Стрелецких Палат, выстроенное в характерном для XVII века архитектурном стиле, сегодня находится во дворе сталинского Дома писателей, почти напротив Третьяковской галереи (напротив Инженерного корпуса). |  |

По пути к месту начала экскурсии проходим во дворе мимо интересных артобъектов:

|

|

|

Усадьба Демидовых

Экскурсия начинается с усадьбы Демидовых в Толмачёвском переулке. Это старинная московская городская усадьба конца XVIII — начала XIX века, первоначально (в 1772—1814 годах) принадлежавшая роду Демидовых, где в настоящее время располагается Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского. Владение это с каменным домом известно с 1777 года.

Главное здание, в стиле классицизма было построено Демидовыми, предположительно по проекту архитектора М. Казакова. Был ли этот дом построен самим Казаковым, точно не известно, так как не найдено письменных документальных источников, подтверждающих данное предположение. Усадьба сильно пострадала от пожара 1812 г: все деревянные постройки сгорели,а от каменного дома остались лишь стены и своды. После восстановления главный дом усадьбы претерпел существенные архитектурные изменения, которые сделали его более нарядным, торжественным и значительным. С северной стороны к дому был пристроен шестиколонный портик с коринфскими колоннами, с фронтоном и открытой площадкой за колоннами на уровне второго этажа. Крайние окна второго этажа северного фасада дома, с балконами на кронштейнах, были обрамлены по сторонам парными коринфскими колонками, несущими небольшой, разорванный аркой фронтон со скульптурной вставкой на плоскости стены. Плоскость фасада между вторым и третьим этажом была украшена протяжёнными барельефами и круглыми медальонами между пилястр с тематикой аллегорического содержания. Такое архитектурное решение главного фасада дома сохранилось в основном до наших дней. Каким архитектором были произведены эти восстановительные работы, остаётся неизвестным. Боковые фасады заданий остались в прежней архитектурной трактовке.

C 2 сентября 1882 года владельцем здания стала Московская 6-я гимназия. Гимназия существовала здесь до 1915 года, когда главный дом был занят госпиталем для душевнобольных воинов. Госпиталь существовал до 1917 года, а с 1918 года здесь снова размещалась гимназия, затем — школа, ряд других организаций: детский сад, спецшкола ВВС, детский дом. С 1942 года в здании стала располагаться Центральная библиотека по народному образованию при Наркомпросе, ныне Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского.

|

|

|

|

Подходим к храму Григория Неокесарийскогo.

| Напротив храма Григория Неокесарийскогo на Старомонетном переулке сохранилась находившаяся при храме бывшая богадельня для слепых женщин. Сейчас в этом здании институт географии РАН. |  |

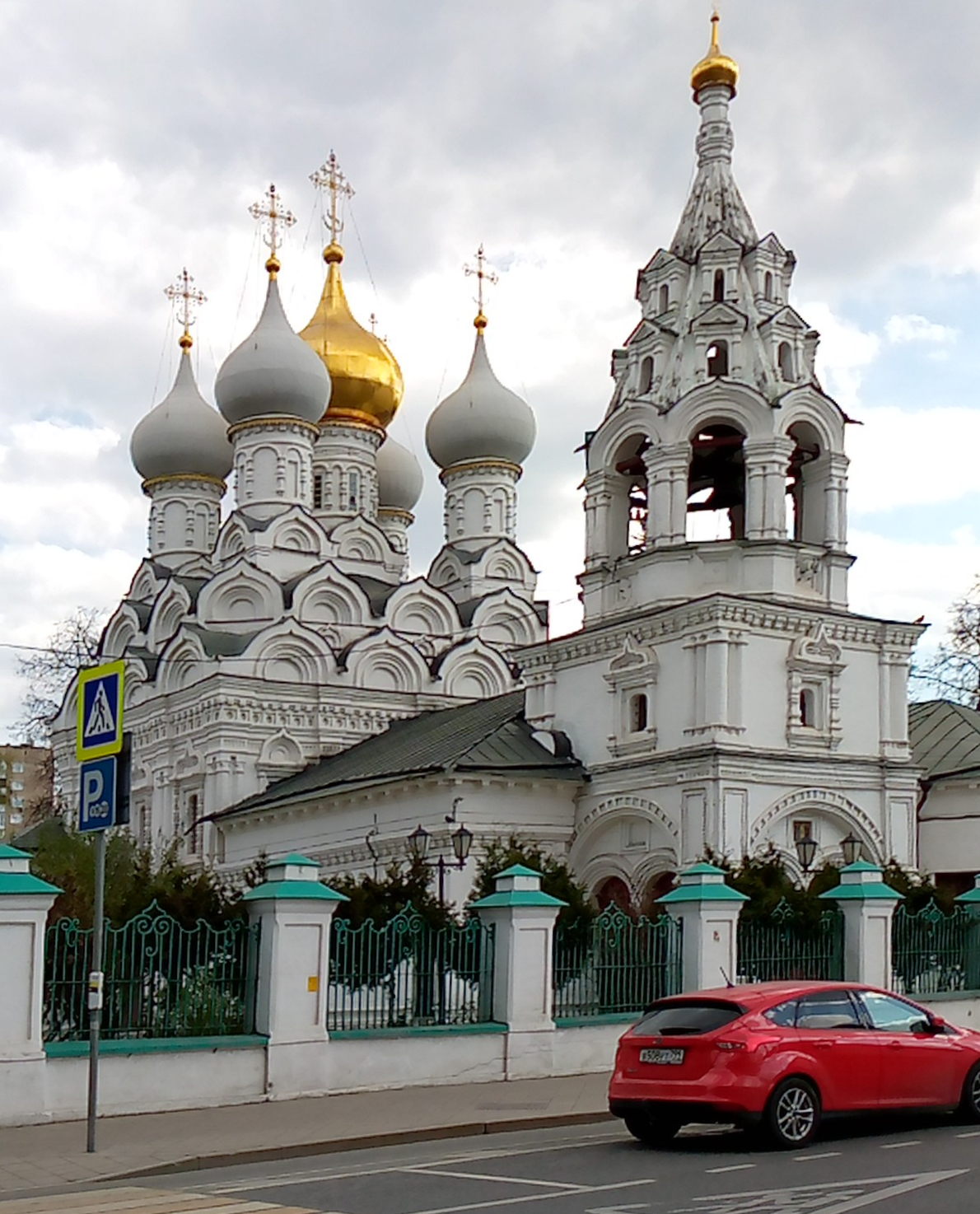

Проходим мимо очень большого и интересного храма святителя Николая в Пыжах. Внутрь мы не заходили.

Храм святи́теля Никола́я в Пыжа́х

| Деревянный храм на месте нынешнего был основан не ранее 1593 года, вероятно, одновременно с учреждением Стрелецкой слободы. Стрелецкий полк известен с 1650-х годов, тогда им командовал Василий Иванович Философов. В 1668 году его сменил Богдан Пыжов, давший своё имя местности, храму и Пыжевскому переулку. Стрельцы построили храм в камне в 1657 году (в разных источниках 1670-е годы). Главный престол — Благовещения Пресвятой Богородицы — освящён в 1672. В 1691—92 построена трапезная с теплым придельным храмом свт. Николая Чудотворца и колокольня. В то время стал часто наз. храмом Николы в полку Богдана Пыжова. В 1796 обновлен, расписаны стены. |  |

Архитектор ???

В 1812 разграблен наполеоновскими войсками. Обновлялся в 1858, 1895 на средства семей Ляминых и Рахманиных. Ограда — середина XIX в.

Храм был закрыт в 1934 году; возвращён Русской православной церкви в 1990 году, службы начались в 1991 году. Иконостасы — современные, в Никольском приделе — росписи конца XIX века.

|

Подходим к Марфо-Мариинской обители.

Вторая запланированная официальная экскурсия за сегодняшний день - .

Когда закончилась экскурсия, около 17.00, мы находились совсем рядом с улицей Арбат (москвичи называют её Старый Арбат), не могли не пройти по ней, чтобы я имела представление о самой известной улице Москвы.

Почему Арбат? Какое-то "нерусское" слово. Оказывается, о названии улицы Арбат гадают до сих пор. Известно о нем с 1493 г. – отсюда с Арбата из церкви Николы на Песках начался в тот год в Москве пожар. Арбат – по-арабски «пригород», и до XVI в. этим именем назывался весь район от Кремля до Садового кольца между улицей Арбат и Ермолаевским переулком. Несмотря на арабское название, улица стала символом Москвы, ее талисманом.

|

|